財政膨張:政府支出が物価高騰を引き起こす仕組み

投資の初心者

財政インフレーションって、どうして公共事業を増やすと起こるんですか?

投資アドバイザー

良い質問ですね。公共事業が増えると、まずその事業に関わる人たちの所得が増えます。すると、みんながお金を使う量が増えるので、物の値段が上がりやすくなるんです。

投資の初心者

なるほど、お金を使う人が増えるから物の値段が上がるんですね。でも、それだけじゃなくて、お金をたくさん刷ることも関係あるんですよね?

投資アドバイザー

その通りです。公共事業でお金を使うために、政府がお金をたくさん刷ると、お金の価値が下がって、さらに物の値段が上がりやすくなります。これが財政インフレーションの仕組みです。

財政インフレーションとは。

ここでは、『財政インフレーション』という投資に関する用語について解説します。これは、需要が原因で物価が上昇する現象の一種で、政府の支出が増えることによって引き起こされます。具体的には、国の収入を超える支出を補うために、政府が大量の紙幣を刷ったり、中央銀行に国債を引き受けさせたりすることで発生します。また、公共事業を大規模に行うことも、この現象の原因となります。

財政膨張とは何か

財政膨張とは、政府の支出増加が原因で起こる物価上昇を指します。これは、需要が供給を上回ることで生じる現象です。例えば、政府が大規模な公共事業を行う際、その費用を賄うために大量の国債を発行したり、増刷したりすることがあります。これにより、市場にお金が過剰に流れ込み、人々の購買意欲が高まります。しかし、供給量が追いつかないため、結果として物価が上昇してしまうのです。財政膨張は、経済を一時的に活性化させる効果がある一方で、インフレを引き起こし、国民の生活を圧迫する可能性があります。そのため、政府は財政政策を行う際に、経済状況を慎重に分析し、適切な対策を講じることが重要です。

財政膨張が発生するメカニズム

政府が支出を拡大すると、経済活動は活発化する可能性がありますが、同時に物価が上昇するリスクも高まります。これは、政府からの資金が企業や個人に流れ込み、消費を刺激するためです。しかし、もし国内の生産能力が需要の増加に追いつかなければ、企業は製品やサービスの価格を上げざるを得ません。これが物価上昇の始まりです。さらに、物価が上がり続けると、人々は将来を見越して早めに商品を購入しようとするため、需要がさらに増加します。このような状況が続くと、政府がいくら支出を増やしても、物価だけが上昇し、経済の安定を損なう可能性があります。したがって、政府は経済全体の供給能力を考慮しながら、慎重に財政政策を進める必要があります。

紙幣増刷と国債発行の影響

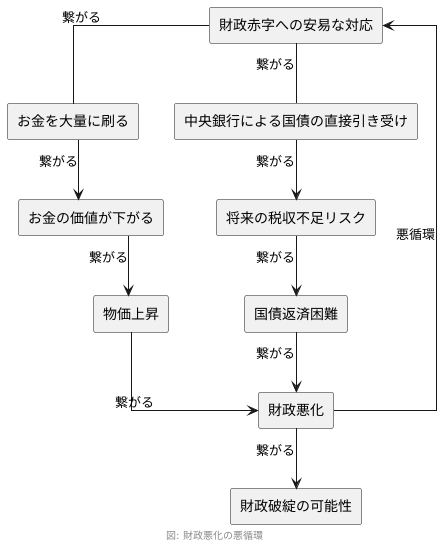

国の財政が厳しい状況を改善するために、政府が安易にお金を大量に刷ったり、中央銀行に国の借金である国債を直接引き受けさせたりすることは、財政をさらに悪化させる原因となります。お金を増やすことは、市場に出回るお金の量を増やし、お金の価値を下げることに繋がります。お金の価値が下がると、今までと同じ金額で買えていた物が少なくなり、物の値段が上がります。中央銀行が国債を引き受けることは、政府が将来の税金を担保にしてお金を借りるのと同じです。しかし、将来の税収が不足すると、国債の返済が難しくなり、更にお金を刷ったり、国債を発行したりする必要が出てきます。この状態が続くと、財政が悪化する一方となり、最終的には国の財政が破綻する可能性もあります。したがって、財政赤字を補う方法は、慎重に検討する必要があります。

公共事業の増大と需要超過

国の事業が増えることも、お金の使いすぎに繋がる大きな原因です。国が道や橋、水を貯める施設などを新しく作るためにお金を使うと、建設に関わる仕事が急に増えます。しかし、建設の仕事をする人が足りなかったり、材料の値段が上がったりして、必要なものを十分に用意できないと、事業にかかる費用が高くなります。費用が高くなることは、最終的に物の値段が上がることに繋がります。また、事業によって作られたものは、長い目で見ると経済を良くする効果が期待できますが、すぐに効果が出るわけではありません。特に、景気が良すぎる時に事業を大きく行うと、必要なものと供給できるもののバランスが崩れて、お金の使いすぎを加速させる危険があります。ですから、事業を行う時は、経済の状態をよく見て、ちょうど良い規模で行う必要があります。

| 原因 | 詳細 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 国の事業増加 | 道路、橋、貯水施設などの建設 |

|

|

財政膨張への対策

国が支出を増やし続ける状況を改善するには、政府が慎重にお金の管理を行うことが不可欠です。まず、不必要な支出を減らし、国の赤字を小さくすることが重要となります。次に、中央銀行は、物価が安定するように、適切な金融政策を行う必要があります。具体的には、金利を上げたり、市場に出回るお金の量を調整したりすることで、物価の上昇を抑えることが可能です。さらに、国内の生産能力を高めるための改革も重要です。例えば、企業の生産性を向上させたり、働き方を柔軟にしたりすることで、需要が増えても対応できるようになり、物価が上がりすぎるのを防ぐことができます。国の財政が膨らむのは、色々な原因が複雑に関係しているため、一つの対策だけでは解決できません。政府と中央銀行が協力し、総合的な対策を立てることが、この状況を乗り越えるための大切な要素となります。

| 課題 | 対策 | 詳細 |

|---|---|---|

| 国の支出増加 | 政府の財政管理 | 不必要な支出の削減、国の赤字縮小 |

| 物価不安定 | 中央銀行の金融政策 | 金利の調整、市場の資金量調整による物価安定化 |

| 国内生産能力の不足 | 生産性向上のための改革 | 企業の生産性向上、柔軟な働き方の導入 |

| 複合的な原因 | 政府と中央銀行の協力 | 総合的な対策の策定と実行 |

財政膨張の経済への影響

財政の規模が拡大することは、経済に様々な影響を及ぼします。その一つとして、物価が上昇することが挙げられます。物価が上がると、今までと同じ金額で買えていたものが買えなくなり、人々の購買力が低下します。特に、収入が少ない方々にとっては、日々の生活がより厳しくなるでしょう。

また、企業経営にも悪影響を及ぼす可能性があります。原材料の価格や従業員への給与が上がると、企業の経費が増加し、利益が圧迫されることがあります。さらに、日本国内の物価が上昇すると、海外で作られた製品との価格競争で不利になり、海外への輸出が減少することも考えられます。

これらの影響は、日本全体の経済成長を妨げる要因となり、長期間にわたる経済の停滞につながる可能性もあります。そのため、財政を拡大する際は、一時的な景気刺激の効果だけでなく、将来的な経済への悪影響も考慮し、慎重に判断することが重要です。

| 財政規模の拡大 | 経済への影響 | 詳細 |

|---|---|---|

| 物価上昇 | 購買力低下、特に低所得者層への影響大 | |

| 企業経営への悪影響 | 経費増加による利益圧迫、輸出減少の可能性 | |

| 経済停滞 | 長期間にわたる経済成長の阻害 | |

| 将来的な悪影響の考慮 | 一時的な景気刺激策だけでなく、長期的な視点での判断が必要 |