価格が動かない?経済を読み解く価格の硬直性

投資の初心者

先生、投資の勉強をしているのですが、「価格の硬直性」という言葉の意味がよくわかりません。価格が変動しないって、どういうことですか?

投資アドバイザー

なるほど、価格の硬直性ですね。これは、商品の値段が市場の状況に合わせてすぐに変わらない状態を指します。例えば、お店で売っている商品の値段が、材料費が変わってもすぐには変わらない、というようなイメージです。

投資の初心者

材料費が変わっても値段が変わらないのは、どうしてですか? お店は損をしないんですか?

投資アドバイザー

良い質問ですね。お店は、値段を変えるのにコストがかかったり、頻繁に変えると客が混乱したりするのを避けるために、ある程度は値段を固定することがあります。もちろん、あまりにも材料費が変われば、最終的には値段を変えざるを得なくなりますが。

価格の硬直性とは。

「投下資本」に関連する言葉で、『価格の固定化』とは、市場原理が働かず、品物の値段が変わらない状態を指します。

価格の硬直性とは何か

価格の硬直性とは、市場で取引される物の値段が、需給の変化にすぐさま対応せず、しばらくの間、同じ水準を保つ状態を指します。本来、市場経済では、需要が増えれば値段は上がり、供給が増えれば値段が下がるのが基本です。しかし、現実には、企業が値段を変えるのに費用がかかったり、顧客との関係を大切にして値段を安定させたりするなど、様々な理由で値段がすぐに変わらないことがあります。このような価格の硬直性は、経済全体に大きな影響を与える可能性があります。もし需要が減っているのに値段が下がらないと、商品が売れ残り、在庫が増えてしまいます。逆に、需要が増えているのに値段が上がらないと、品薄になり、消費者は物を手に入れにくくなります。価格の硬直性は、市場の調整機能を妨げ、経済の効率を悪くする要因となるため、経済政策を考える上で重要な要素となります。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 価格の硬直性 | 需給の変化に価格がすぐ対応しない状態 |

| 理由 | 価格変更のコスト、顧客関係の重視 |

| 影響 | 需要減→売れ残り・在庫増、需要増→品薄 |

| 結論 | 市場の調整機能を妨げ、経済効率を悪化させる |

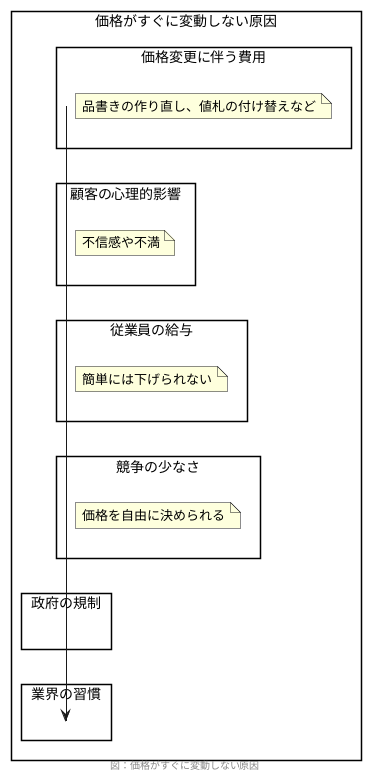

硬直性を生む要因

価格がすぐに変動しない原因は様々です。例えば、価格変更に伴う費用があります。これは、品書きを作り直したり、値札を付け替えたりする手間やお金のことです。また、企業は価格を頻繁に変えると、お客様が不信感を抱いたり、不満に思ったりすることを心配し、価格を安定させようとします。従業員の給与も簡単には下げられないため、製品の価格に反映しにくいことがあります。さらに、企業間の競争が少ない場合、価格を自由に決められるため、価格が固定化されがちです。政府が価格を規制したり、特定の業界の習慣も影響します。これらの要因が重なり、価格は需要と供給の変化にすぐに対応できず、動きが鈍くなるのです。

経済への影響

経済における価格の固定性は、多岐にわたる影響を及ぼします。特に、経済の変動を大きくする要因となる可能性があります。例えば、不景気の際に需要が減っても価格が下がりにくいと、企業の生産調整が遅れ、商品が売れ残ることがあります。その結果、企業はさらに生産を減らし、従業員を削減せざるを得なくなり、不景気が深刻化するおそれがあります。反対に、景気が回復している時に需要が増加しても価格が上がりにくいと、品不足の状態が続き、企業の生産能力を十分に活かすことが難しくなります。

また、価格の固定性は、資源の配分を非効率にする可能性があります。需要と供給のバランスが崩れた状態が長く続くと、本来は需要がある分野に資源が移動するはずが、価格が固定されているために移動が妨げられ、経済全体の効率が悪くなることがあります。さらに、金融政策の効果を弱める可能性もあります。中央銀行が金利を調整しても、価格が固定的なために、その効果が隅々まで行き渡らず、経済の活性化につながらない場合があります。このように、価格の固定性は、経済の安定と成長を妨げる要因となり得るため、その影響を理解し、適切な政策を行うことが重要です。

| 価格の固定性 | 影響 |

|---|---|

| 不景気時 |

|

| 景気回復時 |

|

| 全般 |

|

政策的な対応

物価が固定されやすい状況を改善するためには、多岐にわたる政策が考えられます。 まず、市場における競争を促すことが重要です。特定の企業が市場を独占したり、少数の企業が市場を支配したりする状態を解消し、企業同士が活発に競争することで、各企業は物価を状況に応じて変えざるを得なくなり、物価が固定される状況を和らげることができます。具体的には、公正な競争を阻害する行為を取り締まる法律を強化したり、新たな企業が市場に参入しやすいように規制を緩和したりすることが考えられます。 また、物価に関する情報を消費者が容易に入手できるようにすることも大切です。これにより、企業は不当な物価設定をしにくくなり、物価の固定化を抑制できます。さらに、労働市場の柔軟性を高めることも有効です。労働組合との協議や、従業員を解雇する際の規制を緩和することなどにより、企業が給与を柔軟に調整できるようになれば、物価の固定化を緩和できます。加えて、金融政策の透明性を高めることも重要です。中央銀行が金融政策の意図を明確に伝えることで、企業や消費者は将来の物価変動を予測しやすくなり、物価の固定化を緩和することができます。これらの政策を組み合わせることで、物価の固定化を緩和し、経済全体の効率性と安定性を高めることが期待できます。

| 政策 | 内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 市場競争の促進 |

|

企業が状況に応じて物価を変えざるを得なくなる |

| 物価情報の透明性向上 | 消費者が物価情報を容易に入手できるようにする | 企業による不当な物価設定を抑制 |

| 労働市場の柔軟性向上 |

|

企業が給与を柔軟に調整できるようになる |

| 金融政策の透明性向上 | 中央銀行が金融政策の意図を明確に伝える | 企業や消費者が将来の物価変動を予測しやすくなる |

企業戦略への影響

価格が容易に変動しないという特性は、企業の経営戦略に深く関わってきます。価格が固定されている状況下では、企業は価格以外の要素で競争力を高める必要があります。例えば、製品の品質向上や独自のブランドイメージを確立することで、顧客の心を掴む戦略が考えられます。また、顧客との長期的な信頼関係を築き、価格以外のサービスや体験を通して満足度を高めることも重要です。さらに、原材料の調達から製品の製造、販売に至るまでの過程を見直し、無駄を省いてコストを削減することで、価格変動の影響を抑えることが可能です。加えて、価格以外の販売促進策、例えば、ポイント制度や割引券などを活用することで、実質的な割引を提供することも有効です。企業は、価格の硬直性を理解した上で、自社の強みを最大限に活かした戦略を構築し、他社との違いを明確にする必要があります。価格の硬直性は、企業にとって制約となるだけでなく、新たな事業機会を生み出す可能性も秘めていると言えるでしょう。

| 価格硬直性下の経営戦略 | 詳細 |

|---|---|

| 価格以外の要素で競争力強化 | 製品の品質向上、独自のブランドイメージ確立 |

| 顧客との関係性強化 | 長期的な信頼関係構築、サービス・体験価値向上 |

| コスト削減 | 原材料調達から販売までの過程を見直し、無駄を排除 |

| 販売促進策 | ポイント制度、割引券などを活用し実質的な割引を提供 |

| 事業機会の創出 | 価格硬直性を逆手に取り、新たな価値提供を模索 |

今後の展望

今後の見通しとして、技術革新が価格の固定化に及ぼす影響に注目すべきです。例えば、情報網や大量のデータを活用することで、企業は即座に需要を把握し、価格を柔軟に変更できる可能性があります。また、人工知能を用いた価格設定システムが登場することで、より効率的な価格決定が実現するかもしれません。しかし、情報格差の拡大や個人情報保護の観点から、これらの技術革新が価格の固定化を悪化させる可能性も考慮する必要があります。国際化の進展は、国際的な価格競争を激化させ、価格の固定化を緩和する可能性があります。しかし、自国優先の政策が強まると、国際的な価格競争が妨げられ、価格の固定化が強まることも考えられます。今後の経済状況や政策の動向を注視し、価格の固定化がどのように変化していくかを把握することが重要です。価格の固定化は、経済の安定と成長に深く関わる重要な問題であり、今後も継続的な研究と議論が求められます。

| 要因 | 価格固定化への影響 | 詳細 |

|---|---|---|

| 技術革新 | 影響を与える可能性あり |

|

| 国際化の進展 | 緩和する可能性あり |

|

| 経済状況・政策動向 | 変化を左右する | 今後の動向を注視する必要あり |