見えざる手が導く最適解:価格機構の解説

投資の初心者

価格メカニズムって、アダム・スミスの「見えざる手」のことなんですね。でも、具体的にどういう仕組みで価格が動いて、資源の配分が決まるんですか?

投資アドバイザー

はい、その通りです。価格メカニズムは、市場における需要と供給のバランスによって価格が変動し、それが資源の配分を調整する仕組みのことです。例えば、ある商品の需要が増えると価格が上がり、供給が増えると価格が下がります。

投資の初心者

需要が増えると価格が上がるのはわかります。でも、価格が上がると資源の配分がどう変わるんですか?

投資アドバイザー

良い質問ですね。価格が上がると、その商品を生産する企業はより多くの利益を得られるようになります。すると、その商品の生産に資源を投入しようとする企業が増え、結果的にその商品の供給が増える、というわけです。

価格メカニズムとは。

「投資」に関する用語である『価格調整機能』について説明します。●アダム・スミスが著書『国富論』で提唱した考え方として、人々が自身の利益を最大限にしようと行動することで、市場において『見えざる手』が働き、最適な資源の割り当てが実現され、社会全体の満足度が最大化されるというものがあります。●この『見えざる手』の働きを『価格調整機能』と呼びます。●この学説は、微視的経済学の主要な理論となり、特に『均衡理論』として知られています。

価格機構とは何か

価格機構とは、市場における商品の値段が、求められる量と供給される量の関係によって自然に決まり、資源が最も必要とされる場所へ効率的に分配される仕組みです。これは、個々の経済活動者が自身の利益を追求することが、結果として社会全体の利益に繋がるという考え方に基づいています。例えば、ある品物に対する需要が増加すると、その品物の値段は上昇します。すると、製造者はより多くの利益を得ようと生産量を増やします。逆に、需要が減少すると値段は下がり、製造者は生産量を減らすか、別の品物の生産を考えるようになります。このように、値段は市場に参加する人々にとって重要な情報となり、どのような行動をとるべきかの指標となります。価格機構が円滑に機能することで、作りすぎや供給不足が解消され、資源が有効に活用されます。しかし、市場の不備や外部からの影響により、価格機構が十分に機能しない場合もあります。そのような時には、政府が介入し、調整を行う必要が生じることもあります。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 価格機構 | 市場における商品の値段が需要と供給の関係で決まり、資源が効率的に分配される仕組み |

| 価格の役割 | 市場参加者に行動の指標となる重要な情報を提供する |

| 機能 | 作りすぎや供給不足を解消し、資源の有効活用を促進する |

| 問題点 | 市場の不備や外部からの影響で機能しない場合がある |

| 政府の介入 | 価格機構が機能しない場合、調整のために介入が必要となることがある |

アダム・スミスの「見えざる手」

アダム・スミスが提唱した「見えざる手」という考え方は、経済学の根幹をなすものです。これは、人々が自身の利益を追求する行動が、意図せずとも社会全体の利益に繋がるというものです。例えば、ある人が美味しいパンを作るのは、単に誰かのためだけでなく、自分の生活を良くしたいという気持ちも含まれています。しかし、その結果として多くの人が美味しいパンを味わい、社会全体の幸福度が高まります。この働きにより、市場は自然にバランスを保ち、資源が効果的に分配されると考えられています。

スミスは、政府が市場に介入せず、自由な競争を促すことが、経済全体の発展に繋がると主張しました。ただし、「見えざる手」は全てを解決するわけではありません。市場が上手く機能しない場合、例えば特定の企業が市場を独占したり、環境汚染のような問題が起きた場合には、政府が介入する必要も出てきます。しかし、基本的には市場の自由な働きを尊重し、価格を通じて資源が効率良く分配されるようにすることが、経済全体の発展に繋がるとスミスは考えました。

「見えざる手」の考え方は、現代経済学でも非常に重要であり、自由な市場経済を支持する人々によって、その正しさの根拠としてよく使われています。

| 概念 | 説明 | ポイント |

|---|---|---|

| 見えざる手 | 個人の利益追求が、意図せず社会全体の利益に繋がる | 市場の自然なバランス、資源の効率的な分配 |

| 政府の役割 | 自由な競争を促進、市場の失敗時には介入 | 市場の自由な働きを尊重、価格を通じた資源分配 |

| 現代経済学 | 自由な市場経済の根拠として支持される | 市場の自由な働きを重視 |

均衡理論との関連性

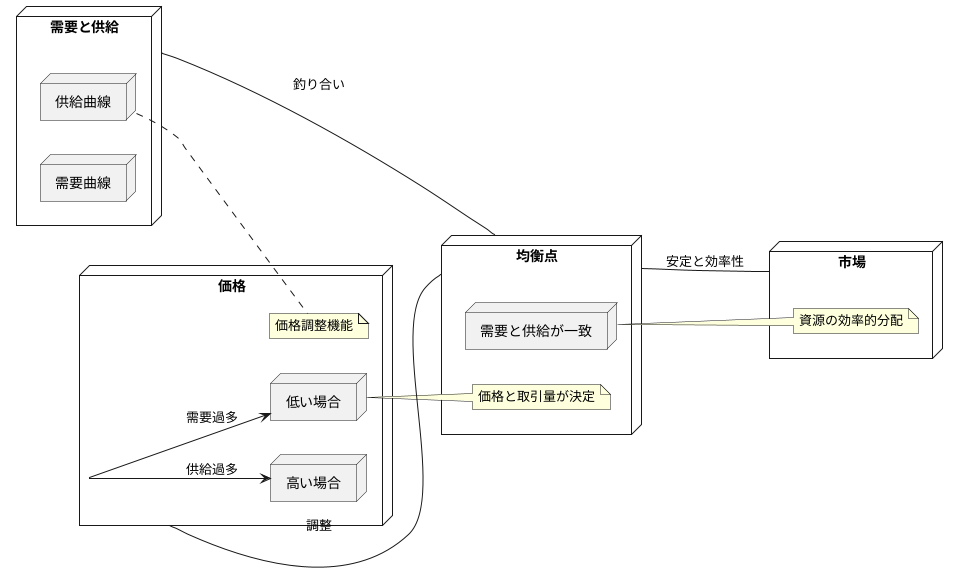

市場における価格形成は、経済学の根幹をなす均衡理論と深く結びついています。均衡理論とは、需要と供給が釣り合う点、すなわち均衡点において、価格と取引量が決まるという考え方です。価格の働きによって、市場は常に均衡点を目指し、資源が効率良く分配されるとされています。例えば、ある商品の価格が釣り合い価格よりも高いと、供給が需要を上回り、価格は下がります。反対に、価格が釣り合い価格より低いと、需要が供給を上回り、価格は上がります。このような価格調整を通して、市場は自然に均衡状態へと向かい、需要と供給が一致する点が定まります。

均衡理論は、市場の安定性と効率性を説明する上で欠かせない枠組みであり、価格の働きがその中心となります。ただし、均衡理論はあくまで理論的なもので、現実の市場は常に変動しています。外部からの影響や予測できない事態により、市場は均衡から離れることもあります。しかし、価格の働きが正常であれば、市場は再び均衡点に向かって調整され、安定を取り戻すとされます。均衡理論は、経済政策の策定や市場の分析において、非常に重要な役割を果たしています。

価格機構のメリット

価格の働きには、社会全体にとって多くの利点があります。最も重要な点として、限られた資源を最も必要とされている場所へ効率的に分配できることが挙げられます。市場での価格は、人々の欲しいという気持ちと、どれだけ供給できるかという情報を集めたもので、生産者と消費者がどのように行動すべきかの道しるべとなります。よく売れるものには資源が集まり、売れないものからは資源が減るため、社会全体で見て最も価値のある場所へ資源が自然と流れていくのです。

また、価格の働きは技術を新しくする力にもなります。企業は、より良いものを作ったり、新しい方法を考え出したりすることで、競争に勝ち、利益を増やそうとします。このような努力が、社会全体の生産性を向上させることにつながります。

さらに、消費者が自由に選択できるという点も大切です。人々は自分の好みや予算に合わせて商品を選び、企業はそれに応えようと様々な商品を提供します。これにより、市場は活発になり、経済全体が豊かになります。

このように、価格の働きは、資源の効率的な分配、技術革新の促進、消費者の自由な選択という、経済の発展に欠かせない要素を支えています。しかし、価格の働きだけでは解決できない問題もあります。そのような場合には、政府が介入し、より良い社会を目指す必要も出てきます。

| 価格の働き | 詳細 |

|---|---|

| 資源の効率的な分配 | 価格は需要と供給の情報を集約し、生産者と消費者の行動を導く。売れ筋商品に資源が集まり、社会全体で最も価値のある場所へ資源が流れる。 |

| 技術革新の促進 | 企業は競争に勝つため、より良い製品や新しい方法を開発し、社会全体の生産性向上につながる。 |

| 消費者の自由な選択 | 消費者は自分の好みや予算に合わせて商品を選び、企業は多様な商品を提供する。市場が活発になり、経済全体が豊かになる。 |

価格機構の限界と課題

価格の仕組みは、資源を効率的に分配する上で重要な役割を果たしますが、完全ではありません。市場がうまく機能しない状況も存在します。例えば、特定の企業が市場を独占すると、価格を不当に高く設定し、消費者の利益を損なう可能性があります。また、ある経済活動が第三者に意図しない影響を与えることもあります。工場の排水による環境汚染などがその例です。このような場合、価格の仕組みだけでは問題は解決しません。さらに、売り手と買い手の間で情報量に差がある場合も問題が生じます。例えば、中古品の取引では、売り手だけが商品の詳細を知っている場合があり、買い手は不利な立場に置かれます。このような市場の失敗が起こると、資源が適切に分配されず、社会全体として損失が生じる可能性があります。加えて、価格の仕組みは、所得格差を拡大させる可能性もあります。資本や特別な技能を持つ人々は、より多くの富を得やすい一方、そうでない人々は取り残されることがあります。このような格差は、社会の不安定化につながる可能性があります。これらの問題に対処するためには、政府が適切な規制を行ったり、所得を再分配する政策を実施したりすることが重要です。価格の仕組みが適切に機能するように、市場の失敗を正し、社会的な公平性を確保するための政策努力が求められます。

| 価格の仕組み | 問題点 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 資源の効率的分配 | 市場の独占 | 不当な高価格、消費者利益の損失 | 政府による規制 |

| – | 外部不経済(環境汚染など) | 問題解決不能 | – |

| – | 情報の非対称性 | 買い手の不利 | – |

| – | 市場の失敗 | 資源の不適切分配、社会的損失 | – |

| – | 所得格差 | 社会の不安定化 | 所得再分配政策 |

| – | – | – | 市場の失敗を正し、社会的公平性を確保する政策 |

より良い社会のために

より良い社会の実現には、価格の動きが重要な役割を果たします。価格の動きは、社会全体の豊かさにつながる力強い仕組みですが、その力を最大限に引き出すためには、いくつかの注意点があります。まず、市場の透明性を高めることが大切です。市場に参加する人々が、十分な情報をもとに合理的な判断ができるように、情報公開を進め、不正な取引を防ぐためのルールを強化する必要があります。

また、公平な競争環境を整えることも欠かせません。特定の人や会社が市場を独占するような状況を改善し、新しい事業者が参入しやすいようにすることで、会社全体の競争力が高まり、新しい技術の開発を促すことができます。さらに、教育や仕事に必要な訓練の機会を増やし、人々の能力を高める支援も重要です。これにより、人々は変化する市場の要求に応え、価格の動きを通じてより多くの豊かさを得ることができるようになります。

価格の動きは、単にお金のやり取りをするだけの仕組みではなく、社会全体の幸せ度を高めるための手段として考えるべきです。政府、企業、そして個人がそれぞれの役割を果たし、価格の動きが良い方向に進むように最大限に活用することで、より豊かで公平な社会を実現することができます。価格の動きを深く理解し、その可能性を追求していくことが、私たち自身の未来を切り開く鍵となるでしょう。

| 要素 | 説明 | 目的 |

|---|---|---|

| 市場の透明性 | 情報公開の推進、不正取引の防止 | 合理的な判断を可能にする |

| 公平な競争環境 | 市場の独占禁止、新規参入の促進 | 競争力向上、技術開発の促進 |

| 教育・訓練の機会 | 能力開発の支援 | 市場の変化への対応力向上、豊かさの獲得 |

| 価格の動きの活用 | 政府、企業、個人の役割 | 豊かで公平な社会の実現 |