需給均衡をもたらす価格の自動調整機能

投資の初心者

価格調整について教えてください。需要と供給の差が価格で調整されること、市場メカニズムということもわかりますが、いまいちピンときません。

投資アドバイザー

なるほど、価格調整という言葉だけではイメージしにくいですよね。例えば、お店で人気の品物が売り切れてしまった場合を考えてみましょう。どうなりますか?

投資の初心者

そうですね、売り切れてしまうと、欲しい人は買えなくなります。そして、お店はもっと高くても売れると判断して、値段を上げるかもしれません。

投資アドバイザー

その通りです!その値段を上げるという行動がまさに価格調整なんです。需要(欲しい人の数)が供給(お店にある数)を上回った時に、価格が上がって、需要を抑え、供給を増やすように働く。これが市場メカニズムです。逆に売れ残った場合はどうなるでしょう?

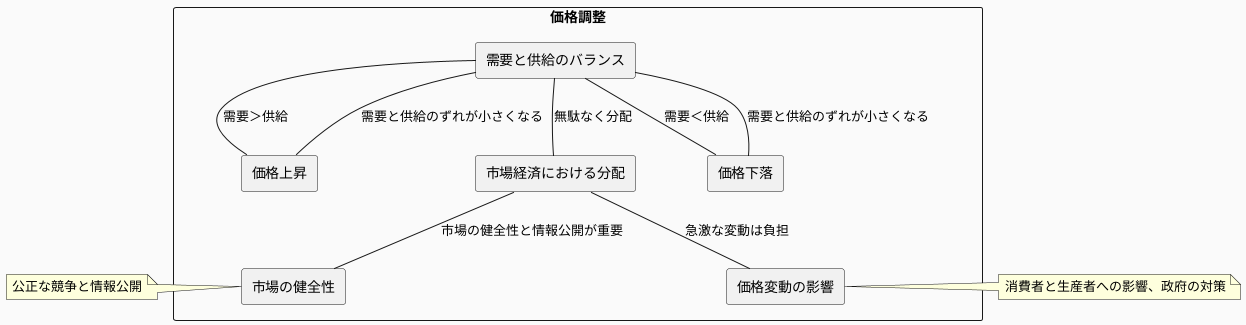

価格調整とは。

「投資」の分野で使われる『価格調整』とは、製品やサービスの需要と供給のバランスが、その価格の変化によって調整されることを指します。この価格による需給の調整は「市場の仕組み」と呼ばれます。かつて、ある学派は「市場においては、この市場の仕組みが働く」と考え、需要と供給のずれは価格によって解消されると主張しました。

価格調整とは何か

価格調整とは、市場において物が過不足なく行き渡るように、値段が自然に変動する仕組みのことです。例えば、ある品物が欲しい人が多いのに、それを作る量や売る量が少ないと、その品物の値段は上がります。値段が上がると、買うのをためらう人が出てきたり、それを作って売ろうとする人が増えたりするので、結果的に需要と供給のずれが小さくなります。逆に、物が余っているのに欲しい人が少ないと、値段は下がります。値段が下がると、買いたい人が増えたり、作るのを控えたりする人が出てくるので、同じようにずれが解消されます。この一連の流れを通して、市場経済では物が無駄なく分配されるのです。しかし、値段の調整がうまくいくには、市場が健全に競争していることや、情報がきちんと伝わっていることが大切です。もし、特定の業者だけが物を売っていたり、情報が一部の人にしか伝わらなかったりすると、値段が適切に調整されず、物がうまく分配されないことがあります。そのため、政府は市場の公平さを保ち、情報が公開されるように努める必要があります。また、急激な値段の変動は、消費者や生産者に負担をかけることがあります。特に、生活に必要な物の値段が大きく変わると、生活に困る人が出てくるかもしれません。そのため、政府は必要に応じて生活を支える仕組みや、値段を安定させるための対策を考える必要があります。

市場メカニズムの役割

市場における価格調整の根幹を担うのが、市場機構、別名価格機構です。これは、市場における需要と供給の均衡が、価格という指標を通じて調整される仕組みを指します。消費者は価格を見て購買量を調整し、生産者は価格を見て生産量を調整します。この相互作用を通じて、市場全体の需給が均衡へと向かいます。市場機構が円滑に機能するためには、幾つかの条件が求められます。まず、市場参加者である消費者と生産者が、合理的な行動を取ることが前提となります。次に、市場への参入障壁が存在しないことが重要です。新たな企業が自由に市場に参入できることで、競争が促進され、価格が適切な水準に維持されます。さらに、情報が十分に流通していることも不可欠です。消費者と生産者が、価格や品質に関する情報を容易に入手できることで、より合理的な意思決定が可能となります。市場機構は、資源の効率的な配分を実現するための有効な手段ですが、完全ではありません。例えば、外部不経済が存在する場合、市場機構だけでは最適な資源配分が達成できないことがあります。そのため、政府は、市場機構を補完するために、様々な政策を実施する必要があります。

新古典派経済学の視点

新古典派経済学は、市場の力を信じる学派です。市場は自ずと均衡し、最も良い状態に向かうと彼らは考えます。人々や企業は合理的に行動し、需要と供給のバランスが価格を通して調整されると見ます。政府の介入は不要と考え、市場に任せるべきだと主張します。しかし、現実には市場の独占や情報格差など、理想通りにはいかないこともあります。そのため、政府が積極的に関与すべきだと考える学派も存在します。不景気の時には、政府が支出を増やしたり、金利を調整したりして経済を刺激すべきだと主張します。新古典派経済学と別の学派は、異なる視点から経済を分析し、政策を提案しますが、どちらも現代経済学で重要な役割を果たしています。政策は状況に応じて柔軟に、両方の理論を参考に決定されるべきです。最近では、人間の心理を考慮した経済学も注目されています。人は必ずしも合理的には動かないという視点を取り入れ、より良い政策につなげようとしています。

| 学派 | 主な考え方 | 政府の役割 | 考慮事項 |

|---|---|---|---|

| 新古典派経済学 | 市場は自ずと均衡し、最適化される。合理的行動に基づく需要と供給の調整。 | 不要。市場に任せるべき。 | 市場の独占、情報格差など、理想通りにはいかない場合がある。 |

| 対立する学派 (ケインズ経済学など) | 不景気時には政府が介入し、経済を刺激すべき。 | 積極的に関与すべき。支出の増加や金利調整など。 | – |

| 行動経済学 | 人間の心理を考慮した経済学。 | より良い政策のために、人間の非合理性を考慮。 | – |

価格調整の限界と課題

価格の変更は、経済を調整する上で有効な手段ですが、全ての問題を解決できるわけではありません。例えば、売り手と買い手の間で情報格差が大きい場合、価格が正しく機能せず、資源の効率的な分配が妨げられることがあります。中古車市場では、売り手は車の状態を詳しく知っていますが、買い手はそうではありません。そのため、買い手は平均的な価格しか払おうとせず、良質な車は市場から姿を消し、低品質な車ばかりが残るという悪循環が生じます。このような状況を改善するには、第三者による鑑定や保証制度など、情報格差を埋める対策が重要です。また、公害などの外部要因がある場合、価格調整だけでは最適な資源配分は実現できません。例えば、工場からの汚染物質の排出は、製品価格に反映されないため、汚染が進み、社会全体に悪影響を及ぼします。この問題を解決するには、環境税や排出量取引制度など、外部要因を考慮した政策が必要です。さらに、価格変動は、消費者や生産者に負担をかけることがあります。特に、生活必需品のように価格が変動しにくい商品の場合、価格の変化は消費者の生活に大きな影響を与えます。そのため、政府は、生活を保護する制度や価格を安定させるための政策を検討する必要があります。

| 価格調整の限界 | 具体例 | 対策 |

|---|---|---|

| 情報格差 | 中古車市場における売り手と買い手の情報の非対称性 | 第三者による鑑定、保証制度 |

| 外部要因 (公害など) | 工場からの汚染物質排出 | 環境税、排出量取引制度 |

| 消費者・生産者への負担 | 生活必需品の価格変動 | 生活保護制度、価格安定政策 |

現実経済における価格調整の事例

現実の経済活動において、物の値段は常に一定ではありません。例えば、季節によって味が変わりやすい野菜は、収穫量に応じて値段が変動します。これは、消費者の欲しい気持ちと市場に出回る量との兼ね合いで決まります。夏に涼しい風を送る機械の値段が上がるのも、同じ理由からです。世界中で使われる原油の値段変動は、世界経済全体に大きな影響を与えます。原油の値段は、世界的な需要の変化や、産油国の事情によって大きく変わります。原油の値段が上がると、ガソリンの値段も上がり、企業の活動にかかる費用も増えるため、私たちの生活に影響が出てきます。そのため、国は原油を備蓄したり、新しいエネルギーの開発を支援したりして、対策を講じています。最近では、インターネットで売買される物の値段も、すぐに変動することが多くなりました。飛行機のチケットの値段は、予約状況に応じて頻繁に変わります。これは企業が利益を上げるための方法ですが、消費者にとっては、常に一番安い値段で買うのが難しくなるという問題もあります。ですから、消費者は値段を比較するウェブサイトなどを利用して、少しでも安く買えるように努力する必要があります。物の値段の調整は、市場経済において、資源を無駄なく使うために大切な仕組みですが、その効果は市場の状態や国の政策によって大きく変わります。ですから、私たちは物の値段がどのように決まるのかを理解し、市場の変化に柔軟に対応することが大切です。

| 要因 | 具体例 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 季節性 | 野菜の値段変動 | 収穫量による価格変動 | |

| 需要と供給 | 扇風機の値段 | 夏の需要増加で価格上昇 | |

| 世界経済 | 原油の値段変動 | ガソリン価格上昇、企業コスト増加 | 国の備蓄、新エネルギー開発 |

| インターネット | 航空券の値段 | 予約状況で頻繁に変動 | 価格比較サイトの利用 |

今後の価格調整の展望

今後の経済情勢を考慮すると、価格調整の重要性は増していくと考えられます。世界的な繋がりや技術の進歩により、市場の変動は大きくなっており、素早く効果的な価格調整が、経済全体の安定と成長に不可欠です。特に、人工知能や大量データの活用が進むことで、需要予測の精度が向上し、より細やかな価格調整が可能になるでしょう。小売業では、人工知能が過去の販売データや気象情報、交流サイトの動向などを分析し、需要を予測することで、最適な価格設定を行うことが可能になります。しかし、人工知能による価格調整は、消費者にとって不利益をもたらす可能性もあります。例えば、人工知能が消費者の購買履歴や好みを分析し、個々の消費者に異なる価格を提示することが考えられます。そのため、政府は、人工知能による価格調整に関する透明性を確保し、消費者保護のための規則を整備する必要があります。価格調整は、経済を効率的に機能させるための重要な仕組みですが、その効果は、技術革新や政府の政策によって大きく変わります。そのため、私たちは、価格調整の仕組みを理解し、技術革新や政策の変化に柔軟に対応することが重要となります。

| 要因 | 内容 | 影響 |

|---|---|---|

| 経済情勢 | 世界的な繋がり、市場の変動 | 価格調整の重要性増加 |

| 技術進歩 | 人工知能、大量データ | 需要予測の精度向上、細やかな価格調整 |

| 人工知能の活用 (小売業) | 過去の販売データ、気象情報、交流サイトの動向分析 | 最適な価格設定 |

| 人工知能による価格調整の可能性 | 消費者の購買履歴や好みを分析し、異なる価格を提示 | 消費者にとって不利益をもたらす可能性 |

| 政府の役割 | 人工知能による価格調整に関する透明性の確保、消費者保護のための規則整備 | 消費者保護 |