物価安定と雇用の均衡点:自然失業率を深く理解する

投資の初心者

外貨預金のナイルって、自然失業率のことなんですよね?それって、インフレとどう関係があるんですか?

投資アドバイザー

はい、その通りです。ナイル(NAIRU)は非加速インフレ率失業率のことで、自然失業率とほぼ同じ意味で使われます。失業率がこの水準を下回ると、インフレが加速しやすくなるんです。

投資の初心者

失業率が低いと、どうしてインフレになるんですか?

投資アドバイザー

良い質問ですね。失業率が低いということは、仕事を探している人が少ないということです。そうなると、企業は人を雇うために賃金を上げざるを得ません。この賃上げがコストプッシュインフレの要因となるのです。

外貨預金のナイルとは。

外貨預金に関連する用語で『ナイル』というものがあります。これは、物価上昇を招かない失業率のことで、自然失業率とも呼ばれます。例えば、2006年のアメリカでは5%程度でしたが、この数値を下回ると、労働市場が活発になりすぎて、給与が上がり、結果として物価が上がる要因になると考えられています。

自然失業率とは何か

自然失業率とは、物価の安定を保ちながら達成可能な最低限の失業率を意味する経済学の重要な概念です。これは、経済が健全な状態を示す指標であり、景気の変動や労働市場の変化によって変動します。実際の失業率が自然失業率を下回ると、労働市場の需要が供給を上回り、賃金上昇を通じて物価上昇を引き起こす可能性があります。逆に、実際の失業率が自然失業率を上回ると、経済活動が停滞し、物価の下落を招く恐れがあります。自然失業率の正確な把握は難しく、経済政策を立案する上で重要な判断材料となります。政策当局は、金融政策や財政政策を決定する際に、自然失業率の推定値を参考にします。自然失業率の上昇は、労働市場の構造的な問題や産業構造の変化を示唆することがあります。したがって、自然失業率を理解することは、経済の動向を予測し、将来の計画を立てる上で役立ちます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 自然失業率 | 物価の安定を保ちながら達成可能な最低限の失業率 |

| 自然失業率を下回る場合 | 労働市場の需要が供給を上回り、賃金上昇を通じて物価上昇を引き起こす可能性 |

| 自然失業率を上回る場合 | 経済活動が停滞し、物価の下落を招く恐れ |

| 重要性 | 経済政策立案の判断材料、経済動向の予測、将来計画 |

| 変動要因 | 景気の変動、労働市場の変化、労働市場の構造的な問題、産業構造の変化 |

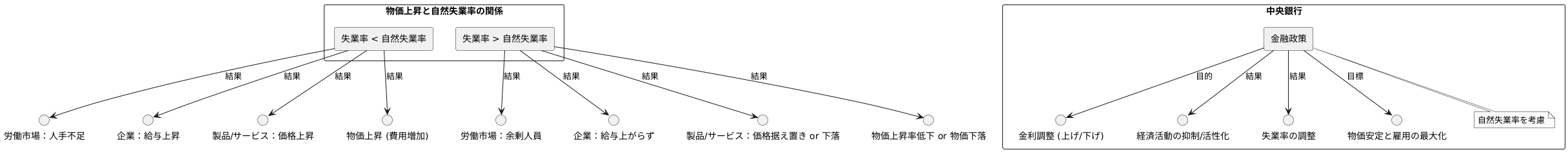

インフレとの関係

物価上昇と自然失業率は深く関わっています。もし失業率が自然失業率よりも低い状態だと、労働市場では人手不足が深刻になります。企業は従業員を確保するために給与を上げざるを得なくなり、その結果、製品やサービスの価格が上昇し、物価上昇を引き起こします。これは、費用増加による物価上昇と呼ばれます。逆に、失業率が自然失業率を超えると、労働市場には余剰人員が存在し、給与が上がりにくくなります。そのため、企業は価格を上げる必要がなくなり、物価上昇率は低下、場合によっては物価下落が起こることもあります。

中央銀行は、物価の安定を保つために、金融政策を通じて失業率を自然失業率付近に維持しようとします。物価上昇率が目標を超えている場合は、金利を引き上げて経済活動を抑え、失業率を上げようとします。逆に、物価上昇率が目標を下回っている場合は、金利を引き下げて経済活動を活発にし、失業率を下げようとします。中央銀行は、自然失業率を考慮しながら金融政策を調整し、物価の安定と雇用の最大化を目指しています。自然失業率の正確な把握は難しいですが、中央銀行は様々な経済指標やモデルを使って推定し、政策判断の参考にしています。

米国の事例:2006年

2006年頃の米国における均衡失業率は約5%と見られていました。これは、当時の経済情勢や労働市場の構造を考慮した上で、物価上昇を引き起こさない失業率の目安とされていました。しかし、経済は常に変動しており、均衡失業率も一定ではありません。当時、米国の住宅価格の高騰が終わりを迎え、金融危機の前兆が見え始めていました。このような状況下で、均衡失業率がどのように変化するか、多くの専門家が注目していました。実際の失業率が均衡失業率を下回ると、労働市場のひっ迫から賃金が上昇し、企業の費用が増加します。その結果、企業は製品やサービスの価格を上げざるを得なくなり、物価上昇が発生する可能性が高まります。逆に、失業率が5%を上回ると、労働市場に余裕が生まれ、賃金上昇の圧力は弱まります。その結果、企業の価格設定も抑制され、物価下落のリスクが高まります。2006年の米国経済は、まさに均衡失業率を意識しながら、金融政策や財政政策が運営されていた時期でした。しかし、その後の金融危機を経て、均衡失業率の概念自体も見直されることになりました。均衡失業率は、あくまで理論的な概念であり、現実の経済とは常にずれが生じる可能性があります。そのため、政策を決定する際は、均衡失業率だけでなく、様々な経済指標を総合的に判断する必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 2006年頃の米国均衡失業率 | 約5% |

| 均衡失業率を下回る場合 | 労働市場ひっ迫 → 賃金上昇 → 企業費用増加 → 物価上昇 |

| 均衡失業率を上回る場合 | 労働市場に余裕 → 賃金上昇圧力低下 → 企業の価格設定抑制 → 物価下落リスク |

| 留意点 | 均衡失業率は理論的な概念であり、現実の経済とはずれが生じる可能性がある |

自然失業率の変動要因

自然失業率は、経済の構造や社会の仕組みの変化、技術の革新など、様々な要素によって変動します。労働市場における求職者の能力と企業の求める人材とのずれが大きくなると、自然失業率は上がる可能性があります。これは、仕事の募集があっても、必要な能力を持つ人が見つからないために、仕事を探している人が生まれるためです。また、産業構造の変化も自然失業率に影響します。例えば、物を製造する産業からサービスを提供する産業への移行が進むと、物を製造する産業で得た能力を持つ人が、サービスを提供する産業で仕事を見つけるのが難しくなることがあります。このような場合、構造的な失業が増え、自然失業率が上昇する可能性があります。さらに、技術革新も自然失業率に影響を与えます。自動化や人工知能の導入が進むと、一部の仕事が機械などに代わられ、職を失う人が出る可能性があります。一方で、新しい仕事が生まれることもありますが、その能力を身につけるには時間とお金が必要です。このように、自然失業率は、経済全体の構造的な変化を反映しており、常に変動する可能性があることを理解しておく必要があります。政策を行う機関は、これらの変動要素を把握し、働く場所を活性化したり、能力を高める支援など、適切な政策を行うことで、自然失業率の上昇を抑えることができます。

| 要因 | 内容 | 自然失業率への影響 |

|---|---|---|

| 求職者と企業のニーズのずれ | 求職者の能力と企業の求める人材とのミスマッチ | 上昇 |

| 産業構造の変化 | 製造業からサービス業への移行など | 上昇(構造的失業の増加) |

| 技術革新 | 自動化、AI導入など | 上昇(一部職の代替) |

| 政策対応 | 働く場所の活性化、能力開発支援 | 抑制 |

自然失業率を理解する意義

自然失業率を理解することは、現在の経済状況を知り、今後の経済の動きを予測するためにとても大切です。これは、経済全体の健康状態を示すもので、物価上昇や物価下落の危険性を評価するのに役立ちます。また、自然失業率の変化は、働く場所の構造的な変化や技術の進歩を反映しており、これらの情報をもとに、自分の仕事の計画や投資の戦略を考えることができます。例えば、自然失業率が上がっている時は、働く場所の状況が悪くなっていることを示しており、転職や起業を考える際には注意が必要です。自然失業率の上昇は、物価が下がる危険性が高まっていることを示している場合もあり、株式投資や不動産投資などのリスクのある資産への投資は控えるべきかもしれません。逆に、自然失業率が下がっている時は、働く場所の状況が良くなっていることを示しており、転職や起業の機会が増えている可能性があります。また、自然失業率の低下は、物価が上がる危険性が高まっていることを示している場合もあり、物価上昇に強い資産(例えば、不動産や商品)への投資を検討する価値があるかもしれません。このように、自然失業率を理解することは、個人がお金について判断する際にも役立ちます。

| 自然失業率 | 経済状況 | 個人の行動指針 |

|---|---|---|

| 上昇 |

|

|

| 低下 |

|

|

個人の生活への影響

自然失業率の変動は、私たちの暮らしに間接的な影響を及ぼします。失業率が上がると、企業は人を雇うのを控え、就職活動中の学生や転職希望者にとって厳しい状況となります。また、企業の業績悪化から給与が減ったり、職を失う人も出てくるかもしれません。そうなると、消費者は財布の紐を締め、物が売れなくなり、経済全体が停滞する可能性があります。逆に、失業率が下がると、企業は積極的に採用を行い、就職がしやすくなります。給与が上がる可能性もあり、消費者は気持ちよくお金を使うようになります。その結果、企業の売り上げが伸び、経済が活発になることが期待できます。このように、自然失業率は、私たちの雇用や収入、消費に深く関わっているため、その動向を常に注意深く見守る必要があるのです。

| 自然失業率 | 個人の影響 | 経済全体への影響 |

|---|---|---|

| 上昇 | 就職難、給与減/失業の可能性 | 消費低迷、経済停滞 |

| 低下 | 就職しやすさ、給与増の可能性 | 消費活発化、経済成長 |