誰もが利用できる?排除不可能性という考え方

投資の初心者

排除不可能性って、お金を払わなくても財産を使えることなんですね。公園が例として挙げられていますが、投資の世界ではどんなものが排除不可能性に当てはまるのでしょうか?

投資アドバイザー

良い質問ですね。投資の世界で完全に「排除不可能性」が当てはまるものは少ないのですが、例えば、ある企業が新しい技術に関する情報を無料で公開した場合、その情報は誰でも利用できるので、排除不可能性に近い状態と言えます。ただし、通常、投資情報は有料であることが多いので、公園の例とは少し異なりますね。

投資の初心者

なるほど、投資情報は普通はお金を払わないと手に入らないんですね。無料で公開された技術情報が排除不可能性に近いというのは分かりました。でも、それって誰でも同じ情報を使えるってことだから、投資で有利になるのが難しくないですか?

投資アドバイザー

その通りです。みんなが同じ情報を持っていれば、それだけでは有利になりにくいです。だからこそ、投資家は公開された情報を分析したり、独自の情報を集めたりして、他の人とは違う視点を持つように努力するのです。排除不可能性のある情報だけではなく、自分だけの強みを見つけることが大切なのですね。

排除不可能性とは。

投資の世界で使われる「排除できない性質」とは、あるものにお金を払わなくても、それを利用できる状態を指します。これは、公共の利益となるものによく見られる特徴です。別の言い方として、「非排除性」や「消費における非排除性」とも呼ばれます。例としては公園が挙げられます。公園は、利用料を支払わなくても誰でも使うことができます。

排除不可能性とは何か

排除不可能性とは、ある物やサービスについて、その対価を支払っていない人を排除することが困難、または不可能であるという経済学の概念です。例えば、道路や公園といった公共のものは、誰かが利用しているからといって、他の人の利用を妨げるものではありません。また、利用者を特定して料金を徴収することも難しい場合が多いです。

このような排除不可能性が高い物やサービスは、市場の原理だけでは十分な供給が期待できません。なぜなら、お金を払わずに利用できる人がいると、供給者は十分な利益を得ることができず、供給が滞ってしまう可能性があるからです。これを「ただ乗り問題」と呼びます。

そのため、排除不可能性が高い物やサービスは、国や地方自治体が税金を使って提供することが一般的です。しかし、税金の投入には国民の理解と合意が必要であり、効率的な資源配分が求められます。排除不可能性を理解することは、より良い社会を築く上で重要な視点となります。

| 概念 | 説明 | 例 | 問題点 | 対応 |

|---|---|---|---|---|

| 排除不可能性 | 対価を支払っていない人を排除することが困難/不可能 | 道路、公園 | 市場原理での供給不足 (ただ乗り問題) | 国や地方自治体が税金で提供 |

公共財の特徴

公共の財は、誰も排除できない性質と、消費しても他の人の消費を妨げない性質という、二つの重要な特徴を持ちます。前者は、料金を払わない人にもサービスを提供せざるを得ないことを意味します。後者は、ある人がその財を使うことで、他の人が使える量が減らないことを指します。例えば、清潔な大気や国の防衛などがこれに当たります。一人が呼吸をしても、他の人が呼吸できる空気の量が減るわけではありませんし、国の防衛は国民全体を守るもので、特定の人を守ったからといって、他の人を守れなくなるわけではありません。これらの特徴を持つ公共の財は、市場の原理に委ねると、どうしても供給が不足しがちです。企業は利益を追求するため、対価を支払わない人を排除できない財やサービスを提供しても、十分な利益を得ることが難しいからです。そのため、公共の財の供給は、国や地方公共団体など、公共の利益を追求する主体によって行われるのが一般的です。しかし、供給量を決定する際には、社会全体の必要性を正確に把握し、効率的な資源の割り当てを行う必要があります。また、誰がどの程度負担するかについても、公平性の観点から検討することが重要です。

| 特徴 | 説明 | 例 | 供給の問題点 | 供給主体 | 供給量決定のポイント | 負担の検討ポイント |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 排除不可能性 | 料金を払わない人も排除できない | 企業が利益を得にくい | 国、地方公共団体 | 社会全体の必要性、効率的な資源の割り当て | 公平性の観点 | |

| 非競合性 | 消費しても他の人の消費を妨げない | 清潔な大気、国の防衛 | 市場原理に委ねると供給不足 |

非排除性と消費

非排除性とは、ある財やサービスを利用できる人を制限できない性質のことです。言い換えれば、誰かがそれらを消費しても、他の人の利用を妨げることがありません。例えば、地上波の放送は、受信設備があれば誰でも視聴できます。これは、特定の個人を受信から締め出すことが技術的に困難であるため、非排除性の高い例と言えます。しかし、近年の技術革新、特にインターネットの普及により、状況は変化しつつあります。有料の動画配信サービスのように、会員登録や料金の支払いを行った人のみが視聴できるコンテンツが増加しています。これは、技術的な手段によって、これまで排除できなかった人々を限定できるようになったことを示しています。一方で、コンサートや映画館のように、入場券を購入した人のみが入場できるイベントは、排除可能性が高いと言えます。このように、財やサービスの種類や提供方法によって、排除可能性の程度は異なります。企業は、この点を考慮して、適切な価格設定や販売戦略を立てる必要があります。消費者は、財やサービスが持つ性質を理解し、自身のニーズに合った賢明な選択をすることが大切です。

| 概念 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 非排除性 | 財やサービスを利用できる人を制限できない性質 | 地上波放送 |

| 排除可能性 | 財やサービスを利用できる人を制限できる性質 | 有料動画配信サービス、コンサート、映画館 |

| 技術革新の影響 | インターネットの普及により、排除可能性が高まっている | 会員制コンテンツ |

公園の例

公園は、誰もが自由に利用できる共有の場として、排除不可能性を理解する上で格好の例です。多くの公園では入場料は不要で、地域住民だけでなく誰でも気軽に立ち寄れます。これは、公園の管理者が利用者一人ひとりから料金を徴収することが難しいという事情と、公園が地域社会に貢献する公共施設であるという性格に基づいています。しかし、公園の美観を保ち、安全な状態を維持するためには、清掃や遊具の修理、植物の手入れなど、様々な費用がかかります。これらの費用は、主に税金によって賄われており、公園の利用者は間接的にその費用を負担していることになります。近年では、民間企業が公園の管理運営を行うケースも増えており、公園の魅力向上や効率的な運営が期待されています。ただし、民間企業は利益を追求するため、利用料を徴収したり、商業施設を併設したりする可能性もあります。そのため、公園の公共性を損なわないよう、適切な規制と監督が不可欠です。公園は地域住民にとって大切な共有財産であり、その維持管理には利用者、管理者、そして地域社会全体の協力が求められます。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 排除不可能性 | 誰もが自由に利用できる共有の場(入場無料) |

| 維持費用 | 清掃、遊具修理、植物手入れなど。税金で賄われる。 |

| 民間企業の参入 | 魅力向上、効率的な運営が期待される。利用料徴収や商業施設併設の可能性あり。 |

| 重要な点 | 公園の公共性を損なわないよう、適切な規制と監督が必要。 |

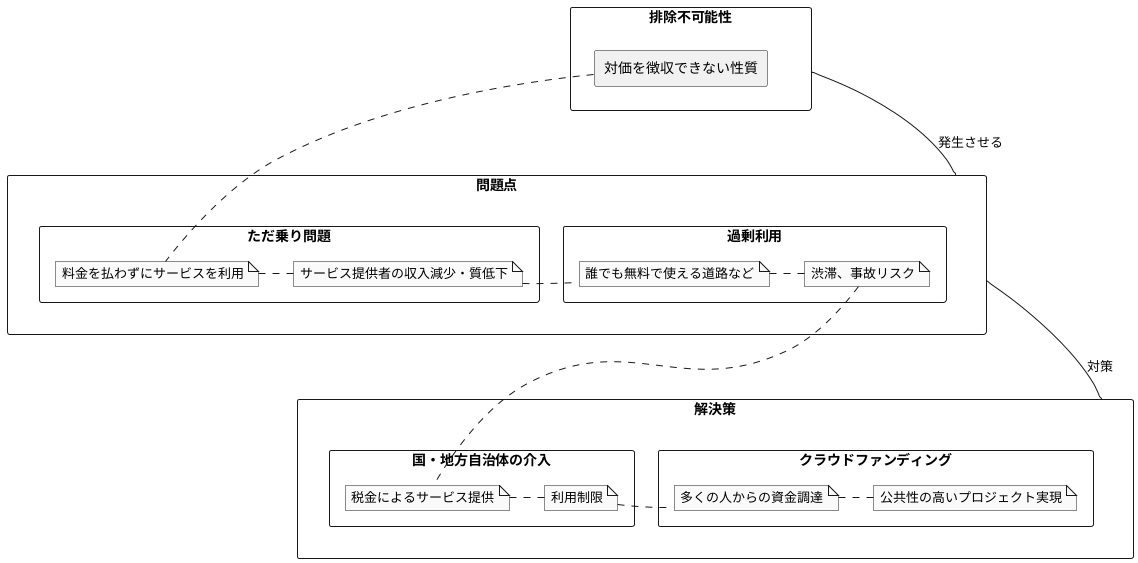

排除不可能性がもたらす課題

あるサービスや財について、それを利用する人から対価を徴収できない性質を排除不可能性と言います。この性質は、社会にとって様々な問題を引き起こす可能性があります。特に大きいのが、ただ乗り問題です。これは、料金を払わずにサービスだけを利用する人が現れることで、サービス提供者の収入が減少し、サービスの質が低下したり、供給が滞ったりする現象です。また、料金を徴収できないサービスは、過剰に利用されやすいという問題もあります。例えば、誰でも無料で使える道路は、多くの人が利用することで渋滞が発生し、移動に時間がかかったり、事故のリスクが高まったりします。

これらの問題を解決するためには、国や地方自治体が介入し、税金を使ってサービスを提供したり、利用制限を設けたりする必要があります。近年では、クラウドファンディングという新しい資金調達方法も登場し、排除不可能性が高いサービスを支援する動きが広がっています。これは、多くの人から少しずつお金を集めることで、公共性の高いプロジェクトを実現するものです。

排除不可能性は、社会全体の利益を考える上で重要な概念です。その特性を理解し、適切な対策を講じることで、より良い社会を作っていく必要があります。