株主必見!配当控除で税負担を軽減する方法

投資の初心者

配当控除って、どうして二重課税を防ぐ必要があるんですか?

投資アドバイザー

良い質問ですね。企業が利益を出すと、まず法人税という税金が課せられます。その後、残った利益から株主に配当金が支払われます。もし、この配当金にも所得税が課せられると、同じ利益に対して二度税金が課せられることになります。これが二重課税です。

投資の初心者

なるほど、企業の利益に法人税がかかって、その残りを株主がもらう時にも所得税がかかるから、二重課税になるんですね。配当控除は、その二重課税をなくすためのものなんですね。

投資アドバイザー

その通りです。配当控除は、確定申告で総合課税を選ぶことで、配当金にかかる税金を一部差し引いて、二重課税の影響を少なくする仕組みです。覚えておいてくださいね。

配当控除とは。

「投資」に関連する言葉で『配当控除』というものがあります。これは、確定申告を行う際に、配当所得を他の所得と合算して税金を計算する方法を選ぶことで、国内の会社の株の配当金にかかる税金を一部差し引くことができる制度です。この制度は、会社と個人の両方で税金が課されるのを避けるために作られました。通常、国内の会社の株の配当金は、会社が税金を払う前の利益に税率をかけて法人税を計算し、その税金を引いた後の利益を株主に分配します。この分配金にさらに所得税がかかると、会社と個人で二重に税金を払うことになります。この二重課税を防ぐために、配当控除という仕組みが設けられているのです。

配当控除とは何か?その仕組みを解説

配当控除とは、株主が受け取る配当金にかかる税負担を調整する仕組みです。株式会社が得た利益には、まず法人税が課税されます。その利益から株主に配当金が支払われる際、さらに所得税が課税されると、同じ利益に二重で税金がかかることになります。この二重課税を緩和するために、確定申告を通じて所得税から一定額が控除されるのが配当控除です。控除額は、所得金額や配当の種類によって異なり、所得が多いほど、控除額も大きくなる傾向があります。これは、高所得者ほど二重課税の影響を受けやすいという考えに基づいています。配当控除の適用を受けるには、確定申告で総合課税を選択する必要があります。しかし、配当所得以外の所得によっては、確定申告をしない方が有利な場合もあります。税金に関する判断は複雑なため、税理士などの専門家へ相談することも有効な選択肢です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 配当控除 | 株主が受け取る配当金にかかる税負担を調整する仕組み |

| 目的 | 法人税と所得税による二重課税の緩和 |

| 控除額 | 所得金額や配当の種類によって異なる。所得が多いほど大きくなる傾向 |

| 適用条件 | 確定申告で総合課税を選択する必要がある |

| 注意点 | 配当所得以外の所得によっては、確定申告をしない方が有利な場合もある |

| 推奨 | 税理士などの専門家への相談 |

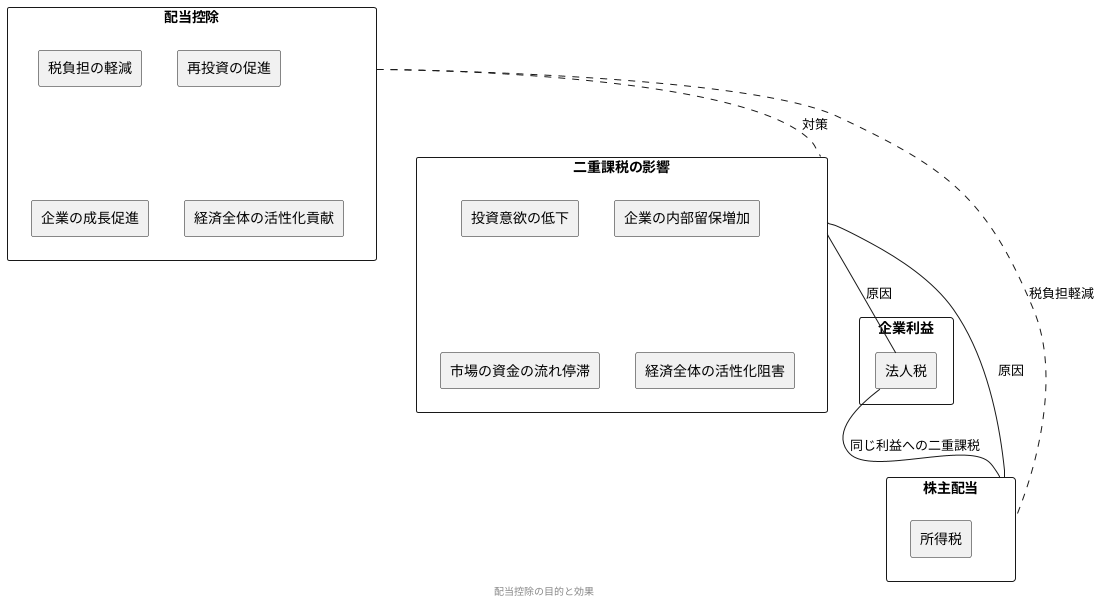

なぜ配当控除が必要なのか?二重課税の問題

配当控除が求められる根本的な理由は、企業が得た利益に対する法人税と、株主が受け取る配当に対する所得税という二重課税を避けるためです。企業は利益を上げ、その一部を株主に配当として分配しますが、この利益にはすでに法人税が課されています。さらに、株主が配当を受け取った際に所得税が課されると、同じ利益に対して二重に税金が課されることになります。これは、投資家にとって不利であり、投資への意欲を低下させる可能性があります。もし二重課税が解消されなければ、企業は利益を内部に留保し、株主への配当を減らすかもしれません。これは市場における資金の流れを滞らせ、経済全体の活性化を妨げることにつながります。配当控除は、このような悪循環を断ち切り、投資家が安心して投資できる環境を整えるために不可欠です。配当控除があることで、株主は配当金を受け取る際の税負担が軽減され、より多くの資金を再投資に回すことが可能になります。これは企業の成長を促し、経済全体の活性化に貢献します。したがって、配当控除は、個人の税負担を軽減するだけでなく、経済全体に良い影響を与える重要な仕組みと言えます。

配当控除を受けるための条件と注意点

配当金に対する税負担を軽減できる配当控除は、一定の条件を満たすことで適用されます。まず、控除の対象となるのは、国内の株式会社から支払われた配当金に限られます。外国の株式会社からの配当金は、原則として対象外となるので注意が必要です。

また、配当控除を受けるためには、確定申告で配当所得を総合課税として申告する必要があります。配当所得は、申告分離課税を選択することも可能ですが、その場合は配当控除は適用されません。ご自身の所得状況を考慮し、どちらの課税方法が有利か検討しましょう。

さらに、配当控除の対象となる配当所得の金額には上限があります。一定額を超えると、控除額が制限される場合があるので注意が必要です。確定申告の際には、配当金の支払通知書などの必要書類を準備し、税務署の相談窓口や税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。正確な申告を行うことで、配当控除を最大限に活用し、税負担を軽減しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象となる配当金 | 国内の株式会社から支払われた配当金 |

| 申告方法 | 確定申告で配当所得を総合課税として申告 |

| 配当所得の金額 | 一定額を超えると控除額が制限される場合あり |

| その他 | 確定申告の際には、配当金の支払通知書などの必要書類を準備 |

確定申告での配当控除の申告方法

確定申告で株式などの配当金に対する税金の還付を受けるには、申告書に配当に関する情報を正確に記載する必要があります。まず、証券会社から送られてくる年間取引報告書や配当金計算書を手元に用意しましょう。これらの書類には、年間の配当金額や源泉徴収された税額が記載されています。申告書には、これらの情報を基に配当所得の金額を記入し、源泉徴収された税額を記載する箇所に正確に転記します。配当控除額は、所得金額や税率によって変わりますので、国税庁のウェブサイトにある計算ツールや税務署で配布されている計算シートを利用して正確に計算しましょう。申告書の作成が終わったら、必要書類を添付して税務署に提出します。提出方法は、税務署への持参、郵送、または電子申告(e-Tax)が利用できます。電子申告は自宅から手軽に申告できるのでおすすめです。確定申告の期限は原則として翌年の三月十五日です。期限を過ぎると追徴課税が発生する可能性があるので、忘れずに申告しましょう。手続きに不安がある場合は、税理士に相談するのも良いでしょう。

| ステップ | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 1. 必要書類の準備 | 年間取引報告書、配当金計算書 | 証券会社から入手 |

| 2. 申告書への記入 | 配当所得の金額、源泉徴収税額 | 書類を基に正確に転記 |

| 3. 配当控除額の計算 | 控除額を計算 | 国税庁のツールや計算シートを利用 |

| 4. 申告書の提出 | 税務署へ提出 | 持参、郵送、e-Tax |

| 5. 期限の確認 | 原則3月15日 | 期限内に申告 |

配当所得の確定申告、分離課税と総合課税どっちが得?

配当による収入があった場合、確定申告の方法として、源泉分離課税、総合課税という二つの選択肢があります。源泉分離課税は、配当収入に対して一定の税率で課税される方法です。一方、総合課税は、配当収入を他の収入と合算して、合計額に対して所得税率が適用される方法です。どちらが有利かは、個々の収入状況によって異なります。一般的に、収入が少ない場合は、総合課税を選択して配当控除を受けた方が税負担を軽減できる可能性があります。総合課税では所得税率が累進課税となっているため、収入が少ないほど税率も低くなるからです。一方、収入が多い場合は、源泉分離課税を選択した方が有利な場合があります。総合課税では所得税率が高くなるため、源泉分離課税の方が税負担を抑えられる可能性があるからです。どちらの課税方法が有利かを判断するためには、ご自身の収入金額や配当収入の金額を正確に把握し、税の専門家などに相談することを推奨します。国税庁のウェブサイトなどを活用して、ご自身で試算してみるのも良いでしょう。慎重に検討し、ご自身にとって最適な課税方法を選択することで、税負担を最小限に抑えることができます。

| 源泉分離課税 | 総合課税 | |

|---|---|---|

| 課税方法 | 配当収入に一定税率で課税 | 配当収入を他の収入と合算して所得税率を適用 |

| 有利なケース | 収入が多い場合 | 収入が少ない場合(配当控除の利用) |

| その他 | 所得税率は累進課税 | |

| 検討のポイント | 自身の収入金額、配当収入金額を把握し、税の専門家への相談や試算を推奨 | |

配当控除を賢く活用して、資産形成を有利に進めよう

株式への投資で得た配当金には、配当控除という税金を軽減できる制度があります。この制度を上手に利用することで、資産形成をより効率的に進めることが可能です。配当控除を受けるには、確定申告が必要です。申告の際には、配当金に関する書類をきちんと準備しましょう。税金の専門家への相談も有効です。配当所得の課税方法を選ぶ際には、ご自身の所得状況を考慮し、どちらが有利か検討しましょう。税制は改正されることがあるため、日頃から税に関する情報を集めておくことが大切です。株式投資にはリスクがありますが、配当控除などの税制上のメリットを活かすことで、リスクを抑えながら安定した資産形成を目指せます。長期的な視点で投資に取り組み、豊かな将来を築きましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 配当控除 | 株式の配当金にかかる税金を軽減する制度 |

| 利用のメリット | 効率的な資産形成 |

| 手続き | 確定申告が必要、配当金に関する書類を準備 |

| その他 | 税理士への相談、所得状況に応じた課税方法の選択、税制改正の情報収集 |