経済学の巨星:ケインズとその思想

投資の初心者

ケインズって投資の世界でよく聞く名前ですが、具体的に何をした人なんですか?

投資アドバイザー

ケインズはイギリスの経済学者で、ケインズ経済学というものを創始しました。彼は、政府が積極的に経済に関わることで、不況を克服できると考えた人です。

投資の初心者

政府が経済に関わるって、具体的にどういうことですか?投資とどう関係があるんですか?

投資アドバイザー

例えば、公共事業にお金を投入したり、税金を調整したりすることです。そうすることで、人々の消費を増やし、企業の投資を促し、経済全体の活性化を目指しました。投資家の心理にも着目し、市場の変動を予測しようとした点も重要です。

ケインズとは。

投資に関連する言葉として「ケインズ」があります。ジョン・メイナード・ケインズ(1883年~1946年)は、イギリスの経済学者であり、ケインズ経済学の創始者として知られています。彼はアルフレッド・マーシャルの教えを受けました。彼の著書である『雇用・利子および貨幣の一般理論』(1936年)では、「有効需要の原理」という理論が詳しく述べられています。

ケインズとは何者か

ジョン・メイナード・ケインズは、経済学の歴史に名を刻む英国の経済学者です。一八八三年から一九四六年まで生きた彼は、世界経済のあり方に大きな影響を与えました。特に世界恐慌という未曾有の経済危機に際し、従来の経済学の枠にとらわれない大胆な政策を提唱しました。ケンブリッジ大学でアルフレッド・マーシャルに師事しましたが、師の教えを盲信するのではなく、独自の視点から経済を分析し、新たな理論を打ち立てました。ケインズの登場は、経済学における考え方の転換点だったと言えるでしょう。彼の経済学は、政府が積極的に関与し、市場の欠点を補うことで、経済の安定と成長を目指すものでした。これは、自由放任主義的な従来の経済学とは異なり、多くの国で政策として採用されました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 人物 | ジョン・メイナード・ケインズ (英国の経済学者) |

| 生没年 | 1883年 – 1946年 |

| 主な業績 | 世界恐慌時に大胆な経済政策を提唱 |

| 師 | アルフレッド・マーシャル |

| 経済学の特徴 | 政府が積極的に関与し、市場の欠点を補う |

ケインズ経済学の誕生

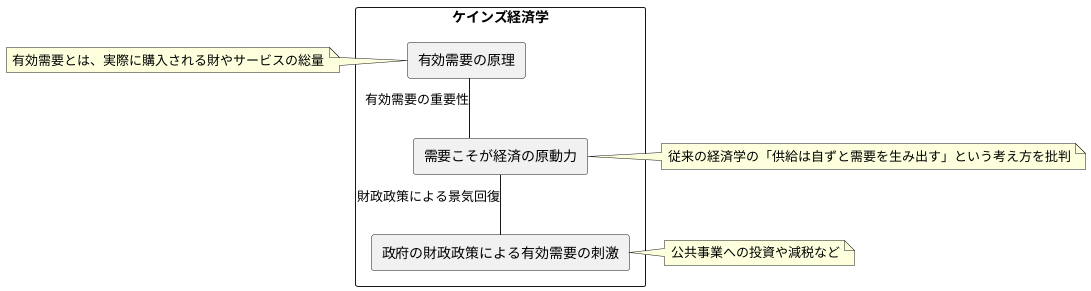

ケインズ経済学は、一九三六年に発表された彼の代表的な著作『雇用・利子および貨幣の一般理論』によって確立されました。彼はこの中で、経済全体の活動水準を決定する「有効需要の原理」を提唱しました。有効需要とは、実際に購入される財やサービスの総量のことで、これが不足すると生産の減少や雇用の喪失、景気の後退を招くと考えました。彼は、従来の経済学における「供給は自ずと需要を生み出す」という考え方を批判し、需要こそが経済を動かす原動力であると主張しました。ケインズの理論は、政府が財政政策を通じて有効需要を刺激することで景気回復を促せるという考えを支持しました。公共事業への投資や減税などを通じて人々の所得を増やし、消費を活性化させるのです。この考え方は、世界恐慌からの脱却を目指す各国政府に大きな影響を与え、積極的な財政政策が実施されるきっかけとなりました。

有効需要の原理

有効需要の原理は、経済全体の需要が生産量や雇用、所得水準を決定するという、ケインズ経済学の根幹をなす考え方です。従来の経済学では、生産されたものが自然と需要を生み出すと考えられていましたが、ケインズは、人々の購買意欲である有効需要こそが供給を牽引すると主張しました。具体的には、消費、投資、政府支出、純輸出の合計が有効需要を構成します。中でも、投資は将来への期待に左右されやすく、景気変動を大きく左右するとされます。企業の将来に対する悲観的な見通しは投資の抑制につながり、有効需要の減少と景気後退を招く可能性があります。そのため、政府は金利の引き下げや税制上の優遇措置を通じて投資を促進し、経済を安定させる役割を担うとケインズは考えました。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 有効需要の原理 | 経済全体の需要が生産量、雇用、所得水準を決定 |

| 従来の経済学 | 生産されたものが自然と需要を生み出す |

| ケインズの主張 | 有効需要が供給を牽引する |

| 有効需要の構成要素 | 消費、投資、政府支出、純輸出 |

| 投資 | 将来への期待に左右されやすく、景気変動を大きく左右する |

| 政府の役割 | 金利の引き下げや税制上の優遇措置を通じて投資を促進し、経済を安定させる |

ケインズの政策提言

ケインズは、経済全体の需要を活性化させるため、政府が積極的に経済に関与すべきだと提唱しました。彼の政策は大きく分けて、国の支出と税金に関する政策と、お金の流れを調整する政策の二つがあります。不景気の時には、国が道路や橋などの公共事業にお金を使い、税金を減らすことで、人々の消費意欲を高めるべきだと主張しました。一時的に国の財政が苦しくなっても、長い目で見れば経済の回復につながると考えたのです。また、中央銀行がお金の貸し出し金利を下げれば、企業が投資をしやすくなり、これも需要を刺激するとしました。お金の量を増やすことで、物価の上昇を抑え、経済を安定させることも重要だと考えました。ケインズの考え方は、第二次世界大戦後の世界経済に大きな影響を与え、多くの国で彼の理論に基づいた経済政策が採用されました。しかし、政府が経済に関わることで、市場の自由な動きが妨げられるという批判もあります。それでも、彼の思想は現代経済学において、今もなお重要な存在です。

| 政策 | 内容 | 目的 | 批判 |

|---|---|---|---|

| 財政政策 (国の支出と税金) | 公共事業への支出増加、減税 | 需要の活性化、消費意欲の向上、経済回復 | 一時的な財政悪化の可能性 |

| 金融政策 (お金の流れの調整) | 貸出金利の引き下げ、通貨供給量の増加 | 企業の投資促進、需要の刺激、物価の安定 | 政府介入による市場の自由な動きの妨げ |

| ケインズ経済学の影響 | 第二次世界大戦後の世界経済に大きな影響 | 多くの国で彼の理論に基づいた経済政策が採用 | 現代経済学において今もなお重要な存在 |

現代への影響

ケインズの思想は現代経済学に深く根付き、その影響は今も衰えることなく続いています。彼の提唱した有効需要の原理は、経済の変動を理解する上で欠かせない考え方として、多くの経済モデルに取り入れられています。また、政府が経済において重要な役割を果たすべきだという彼の思想は、金融的な危機や感染症の世界的流行などの経済的な困難に直面した際に、政府が大規模な経済対策を講じる際の根拠となっています。

近年では、地球温暖化対策や貧富の差の是正といった新たな社会的な問題に対応するためにも、ケインズ経済学の視点が重要視されています。例えば、政府が再生可能なエネルギーへの投資を増やしたり、所得の低い層への支援を手厚くしたりすることで、経済成長と社会的な公平さを両立させることができると考えられています。ケインズの思想は、単なる経済理論にとどまらず、社会全体の幸福を追求するための道しるべとして、現代においても重要な意味を持っています。彼の言葉は、経済の安定と成長のために、政府、企業、そして私たちがどのように行動すべきかを問い続けているのです。

| ケインズの思想 | 現代経済学への影響 | 現代における意義 |

|---|---|---|

| 有効需要の原理 | 経済モデルに組み込まれ、経済変動の理解に不可欠 | 地球温暖化対策、貧富の差の是正など、新たな社会問題への対応 |

| 政府の役割 | 経済困難時の大規模な経済対策の根拠 | 経済成長と社会的な公平さの両立 |

| 社会全体の幸福 | – | 経済の安定と成長のための行動指針 |