為替市場の安定化策:不胎化介入とは

投資の初心者

先生、不胎化介入って何ですか?名前が難しくて、全然イメージがわきません。

投資アドバイザー

なるほど、確かに少し難しい言葉ですよね。簡単に言うと、為替介入をした時に、お金の量を調整して、市場への影響を少なくする操作のことです。

投資の初心者

為替介入でお金の量が変わるのを、さらに調整するってことですか?どうしてそんなことをするんですか?

投資アドバイザー

はい、その通りです。為替介入だけを行うと、市場にお金が大量に流れ込んだり、逆に減ったりして、金利などが大きく変動してしまう可能性があります。それを防ぐために、不胎化介入で調整するのです。

不胎化介入とは。

為替相場を安定させるために、国が外国為替市場で通貨の売買を行うことがあります。この際、通貨の供給量が変動しますが、その影響を打ち消すために、別の市場で反対の操作を行うことがあります。この一連の操作を『不胎化介入』といいます。

不胎化介入の定義

不胎化介入とは、為替相場の安定を目的として、政府や中央銀行が実施する為替介入に伴う影響を調整する政策です。例えば、自国通貨の価値が下がるのを防ぐために外貨を売って自国通貨を買う介入を行うと、市場に出回る自国通貨の量が減ります。この状態を放置すると、金利が上昇する可能性があります。そこで、中央銀行は国債などを買い入れる公開市場操作を行い、市場に資金を供給します。これにより、為替介入によって生じた通貨量の変化を打ち消し、金利への影響を抑えるのです。不胎化介入は、為替相場の安定と国内金融政策の自由度を維持するために重要な役割を果たします。ただし、介入の規模やタイミングによっては、市場の信頼を損ねたり、投機的な動きを助長したりする可能性もあるため、慎重な判断が求められます。

介入の目的と効果

為替介入、特に不胎化介入の主たる目的は、為替相場の急激な変動を抑え、国内経済の安定を保つことにあります。為替レートが大きく動くと、企業の経営判断を狂わせたり、国際的な取引に悪影響を及ぼしたりする可能性があります。さらに、輸入品の価格が上がり、物価全体が上昇する要因にもなりかねません。不胎化介入を行うことで、これらの危険を減らし、経済状況の見通しを良くすることが期待されます。

介入の効果は、その規模や実施のタイミング、市場の状況によって変わります。一般的に、一国だけでの介入よりも、複数国の中央銀行が協力して行う協調介入の方が、より効果的であると考えられています。また、政府や中央銀行が為替相場の安定に強い意志を持っていることを市場に示すことで、投機的な動きを抑え込む効果も期待できます。

| 目的 | 効果 |

|---|---|

| 為替相場の急激な変動を抑制し、国内経済の安定を保つ |

|

| 介入の種類 | 効果 |

| 協調介入 | 一国のみの介入よりも効果的 |

| 政府・中央銀行の強い意志を示す | 投機的な動きを抑制 |

具体的な実施方法

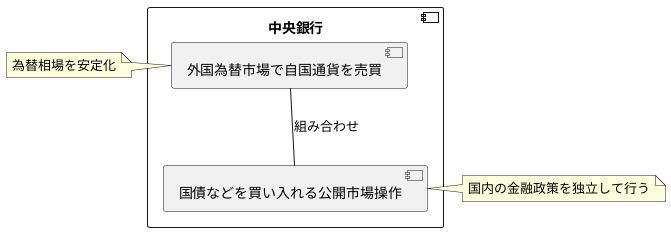

不胎化介入は、為替相場を安定させるために中央銀行が実施する政策です。具体的には、中央銀行が外国為替市場で自国の通貨を売買します。例えば、自国通貨の価値が下がるのを防ぎたい場合、中央銀行は保有している外国の通貨を売って自国通貨を買います。これにより、自国通貨の需要が増え、為替相場が上がります。しかし、この操作だけでは市場から自国通貨が減少し、国内のお金の量が減ってしまいます。そこで、中央銀行は国債などを買い入れる公開市場操作を行い、市場にお金を供給します。これによって、為替介入によって減ったお金の量を元に戻し、金利への影響を抑えます。このように、為替介入と公開市場操作を組み合わせて行うことで、為替相場を安定させつつ、国内の金融政策を独立して行うことが可能になります。

注意点と限界

為替相場への不胎化介入は、決して万能の解決策ではありません。市場の状況や投機的な動きによって効果が大きく左右されるため、期待通りの成果が得られない場合もあります。特に、市場が政府や中央銀行の意図に反する方向に強く動いている場合、介入の効果は限定的になるでしょう。

また、不胎化介入を頻繁に繰り返すと、中央銀行の資産と負債のバランスが崩れ、長期的な金融政策の遂行に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、国際的な合意やルールに則って実施する必要があり、自国だけの方針で頻繁に行うことは、通貨安競争を招き、国際的な経済秩序を乱す危険性があります。

したがって、不胎化介入は、慎重な検討と透明性の確保が不可欠です。政策の効果と副作用を十分に理解し、国際協調を意識しながら行う必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 不胎化介入の限界 |

|

| 不胎化介入の副作用 |

|

| 不胎化介入の実施における注意点 |

|

近年の動向と事例

近年、世界各国の中央銀行は、自国通貨の価値を安定させるため、様々な手段を用いて市場に介入しています。例えば、新興国においては、自国通貨が急激に値を下げるのを防ぐために、外貨を売って自国通貨を買う介入が見られます。また、先進国でも、大規模な金融緩和策の効果を維持する目的で、為替市場への介入が行われることがあります。具体例として、ある欧州の国の中央銀行が、共通通貨に対する自国通貨の高騰を抑えるために、大規模な為替介入を実施した事例があります。わが国の中央銀行も、急激な円高が進んだ際には、為替介入を行うことがあります。これらの事例から、為替市場への介入が、現代の金融政策において重要な役割を果たしていることがわかります。しかしながら、その効果や副作用については、専門家の間でも意見が分かれており、今後の議論が求められます。

| 介入主体 | 目的 | 手段 | 例 |

|---|---|---|---|

| 世界各国の中央銀行 | 自国通貨の価値安定 | 為替市場への介入 | |

| 新興国 | 自国通貨の急激な下落防止 | 外貨売り、自国通貨買い | |

| 先進国 | 金融緩和策の効果維持 | 為替市場への介入 | 欧州のある国の中央銀行が共通通貨に対する自国通貨の高騰を抑制 |

| 日本の中央銀行 | 急激な円高の抑制 | 為替介入 |

今後の展望と課題

今後の為替市場における不胎化介入は、依然として重要な役割を担うと考えられます。為替相場の安定と国内経済の健全性を保つために、その必要性は失われないでしょう。しかしながら、世界経済の一体化や金融市場の高度化は、従来の介入効果を弱める可能性も示唆しています。今後は、大量のデータ分析や人工知能といった最新技術を駆使し、為替変動の予測精度を高める必要があります。それに基づいた、より効果的な介入計画を立てることが求められます。国際的な協力体制を強化し、為替介入に関する共通認識や指針を確立することも、重要な課題です。為替介入は、経済の安定に寄与する反面、予期せぬ影響やリスクを伴います。したがって、慎重な意思決定と透明性の高い情報公開が不可欠となるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 不胎化介入の役割 | 為替相場の安定と国内経済の健全性を保つために重要 |

| 介入効果の低下要因 | 世界経済の一体化、金融市場の高度化 |

| 今後の対策 |

|

| 留意点 | 予期せぬ影響やリスクを伴うため、慎重な意思決定と透明性の高い情報公開が必要 |