金融政策の要、法定準備率とは何か?

投資の初心者

先生、法定準備率って何ですか?預金に対する準備預金の割合のことらしいんですが、いまいちピンときません。

投資アドバイザー

なるほど、法定準備率についてですね。これは、銀行が預金者からの払い戻しに備えて、手元に置いておかなければならないお金の割合のことです。法律で定められているんですよ。

投資の初心者

銀行が持っておくお金の割合なんですね。もし、この割合が変わるとどうなるんですか?

投資アドバイザー

良い質問ですね。法定準備率が下がると、銀行はより多くのお金を貸し出せるようになります。そうすると、世の中に出回るお金が増えて、経済が活発になる可能性があるんです。逆に、法定準備率が上がると、銀行が貸し出せるお金が減るので、経済の過熱を抑える効果があります。

法定準備率とは。

「投資」関連の言葉で『法律で定められた準備率』(預金に対して、法律で義務付けられた準備預金の割合を指します。これは、支払い準備率、預金準備率、単に準備率とも呼ばれます)。

法定準備率の基本

法定準備率とは、金融機関が預金残高に応じて、中央銀行(日本では日本銀行)に預け入れる必要のある準備預金の割合を指します。これは、金融機関の財務の安定性を維持し、預金者が払い戻しを求めた際に確実に対応できるようにするために設けられています。準備預金制度は、各国の中央銀行が金融政策を円滑に進めるための重要な手段の一つです。

法定準備率の変更は、金融機関が自由に使える資金量、つまり融資に回せる資金量に直接影響します。例えば、法定準備率が引き上げられると、金融機関はより多くの資金を準備預金として預け入れる必要があるため、市場に出回る資金が減少し、金融引き締め効果をもたらします。反対に、法定準備率が引き下げられると、金融機関はより多くの資金を融資に回せるようになり、市場に資金が供給されやすくなり、金融緩和効果が期待できます。

このように、法定準備率は、経済の状況に応じて調整され、物価の安定や経済成長の促進に貢献します。法定準備率の設定水準は国や預金の種類、金額によって異なります。金融機関は常に法定準備率を遵守する必要があり、その状況は中央銀行によって厳しく監視されています。この制度は、金融システムの安定を維持し、国民経済の健全な発展を支える上で非常に重要な役割を果たしています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 法定準備率 | 金融機関が預金残高に応じて中央銀行に預け入れる必要のある準備預金の割合 |

| 目的 | 金融機関の財務安定性維持、預金者の払い戻しへの対応 |

| 影響 |

|

| 役割 | 物価の安定、経済成長の促進、金融システムの安定維持 |

| 監視 | 中央銀行による厳格な監視 |

法定準備率の変動と金融市場への影響

預金準備率の変更は、金融市場に多岐にわたる影響を与えます。中央銀行が預金準備率を引き下げると、金融機関はより多くの資金を融資や投資に利用できるようになり、市場全体の資金供給量が増加します。これにより、企業の設備投資や個人の住宅取得が促進され、経済の成長を後押しすることが期待できます。また、金利が下がる傾向にあるため、企業は資金を調達しやすくなり、収益性の向上につながる可能性もあります。

逆に、預金準備率が引き上げられると、金融機関が融資や投資に使える資金が減少し、市場全体の資金供給量が減少します。その結果、企業の設備投資や個人の消費が抑制され、経済成長が鈍化する可能性があります。さらに、金利が上昇する傾向にあるため、企業の資金調達コストが増加し、収益性が悪化することも考えられます。

預金準備率の変更は、株式市場にも影響を及ぼします。一般的に、預金準備率の引き下げは、企業業績の向上期待から株価上昇につながりやすく、引き上げは業績悪化の懸念から株価下落につながりやすいとされます。しかし、株式市場は様々な要因で変動するため、預金準備率の変更が常に株価に直接影響を与えるとは限りません。市場参加者は、預金準備率の変更だけでなく、他の経済指標や企業業績の動向も総合的に考慮して投資判断を行う必要があります。

| 預金準備率の変更 | 市場への影響 | 経済への影響 | 株式市場への影響 |

|---|---|---|---|

| 引き下げ |

|

|

|

| 引き上げ |

|

|

|

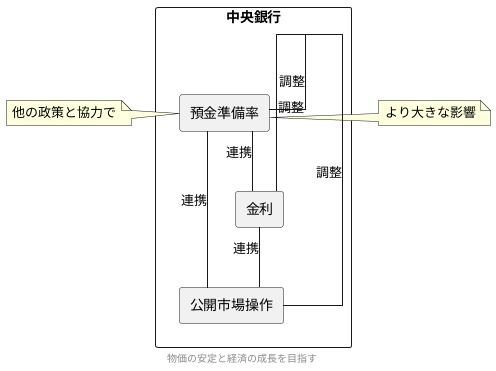

他の中央銀行の政策との関連性

預金準備率は、中央銀行が経済を調整するために使う他の手段、例えば市場での資金の売買や、金利の上げ下げと深く関わっています。景気を良くするために、中央銀行が預金準備率を下げるのと同時に、市場でお金を供給する目的で国債などを買うことがあります。こうして、いくつかの方策を一緒に使うことで、経済への影響をより大きくしようとします。金利の変更も、預金準備率と合わせて使うと効果的です。例えば、金利を下げても、銀行がなかなかお金を貸し出さない場合、景気を刺激する効果は弱まります。しかし、預金準備率を下げることで、銀行がお金を貸しやすくなり、金利を下げた効果を高めることができます。預金準備率は、他の中央銀行の政策と協力することで、より大きな影響を与える可能性があります。中央銀行は、経済の状態や市場の動きを常に見て、一番良い方法を選び、物価の安定と経済の成長を目指しています。預金準備率を変えるかどうかは、他の方法との連携を考えながら、慎重に決める必要があります。

個人への影響

預金準備率の変動は、私たち個人の生活に直接的な影響を与えるものではありません。しかし、経済全体に影響を及ぼし、間接的に私たちの暮らしにも影響を及ぼす可能性があります。例えば、預金準備率が引き下げられると、金融機関が貸し出せるお金が増え、住宅ローンや自動車ローンの金利が下がる可能性があります。これにより、マイホームや車の購入がしやすくなり、消費が活発になることが期待できます。また、企業がお金を借りやすくなるため、新たな事業への投資や雇用の増加につながる可能性もあります。一方で、預金準備率が引き上げられると、市場に出回るお金が減少し、金利が上昇する可能性があります。そうなると、住宅ローンなどの負担が増え、消費が抑えられるかもしれません。さらに、物価にも影響があり、預金準備率の変動はインフレやデフレを引き起こす可能性があります。そのため、預金準備率の動向を注意深く見守り、日々の生活や経済状況の変化に柔軟に対応していくことが大切です。

| 預金準備率の変動 | 経済への影響 | 個人の生活への影響(可能性) |

|---|---|---|

| 引き下げ |

|

|

| 引き上げ |

|

|

今後の法定準備率の展望

今後の準備預金制度については、世界全体の経済状況や各国の金融政策、技術革新といった多くの要素が影響するため、予測は容易ではありません。近年、一部の国では、金融機関の経営の自由度を高めて市場を活性化させる目的で、準備預金率を零に設定したり、大幅に引き下げたりする動きが見られます。しかし、準備預金率を零にすることには、金融システムの安定性に対する懸念も存在します。そのため、各国の中央銀行は、慎重に検討を重ねながら、準備預金制度のあり方を見直していく必要があります。また、現金の代わりに電子的な決済が普及すると、預金通貨の役割が変化し、準備預金制度の意義も変化する可能性があります。中央銀行は、電子的な決済の普及を踏まえ、準備預金制度の新たな役割を検討していく必要があります。さらに、電子的な通貨の発行も、準備預金制度に影響を与える可能性があります。中央銀行が電子的な通貨を発行した場合、準備預金制度の設計を根本的に見直す必要が生じるかもしれません。このように、今後の準備預金制度は、様々な要因によって変化していく可能性があります。中央銀行は、常に変化する経済状況や金融市場の動向を注視し、最適な準備預金率の水準を維持していく必要があります。そして、準備預金率の変更を通じて、物価の安定と経済成長の両立を目指していくことが重要です。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 準備預金制度への影響要因 |

|

| 準備預金率の動向 |

|

| 中央銀行の対応 |

|

| 目指すもの |

|