技術競争力低下が引き起こす物価下落

投資の初心者

技術競争力低下によるデフレーションって、なんだか難しそうな言葉ですね。具体的にどんな状況を指すんですか?

投資アドバイザー

はい、これは技術が進歩したことで、ある会社の商品がすごく安くなった結果、他の技術が弱い会社が売れなくなって、ものが安くなる現象のことです。例えば、昔は高かったものが、新しい技術で簡単に作れるようになって安くなる、というイメージです。

投資の初心者

なるほど!商品の値段が下がるのは良いことのように思えるけど、競争に負けた会社で働く人が職を失って、景気が悪くなることもあるんですね。

投資アドバイザー

その通りです。新しい技術で生まれた産業が、職を失った人たちを全員受け入れられれば良いのですが、そうでない場合は、失業者が増えてしまう可能性があります。これが、技術競争力低下によるデフレーションの怖いところなんです。

技術競争力低下によるデフレーションとは。

技術革新によって、ある会社の製品価格が大幅に下がった場合、技術力で劣る会社が競争に負けて、物価が下落することがあります。競争に負けた既存の産業で働く人が、新しい産業で十分に雇用されないと、職を失う人が増え、景気が悪化します。

技術革新と価格破壊

技術の進歩は、社会に良い影響を与える反面、既存の産業構造を大きく変えることがあります。特に、革新的な技術によって商品やサービスの値段が大幅に下がると、他の企業も競争のために同じように値段を下げる必要が出てきます。しかし、技術力で劣る企業は価格競争についていけなくなり、市場から撤退せざるを得なくなることもあります。このような状況では、市場全体の価格が下がり、物価が下落する現象が起こりやすくなります。これは一見すると良いことのように思えますが、企業の収入が悪化し、投資や雇用が減る可能性があるため、経済全体で見ると問題です。また、新しい産業が生まれたとしても、既存の産業で働いていた人々を十分に雇用できない場合、失業者が増え、消費が落ち込み、物価下落がさらに進むという悪循環に陥る危険性があります。技術の進歩は重要ですが、その影響を適切に管理し、社会全体で利益を分かち合えるようにする必要があります。

| 技術進歩 | 良い影響 | 悪い影響 |

|---|---|---|

| 革新的な技術 | 商品・サービスの低価格化 |

|

| 対策:影響の適切な管理と利益の社会全体での分かち合い |

競争敗北と過剰雇用の問題

技術競争で後れを取った会社は、事業規模の縮小や事業からの撤退を迫られます。これにより、余剰人員が発生し、働く人々は職を失うことになります。これらの人々は新たな仕事を探す必要がありますが、市場に十分な仕事がない場合、失業期間が長引き、生活が苦しくなるかもしれません。特に、特定の技能や経験を持つ人々は、新しい分野への転換が難しく、再就職が困難になることがあります。会社が従業員を解雇する際には、退職金や再就職支援などの費用がかかり、会社の経営状況をさらに悪化させる可能性があります。人員過剰の問題は、会社だけでなく、地域経済にも大きな影響を与えます。会社の撤退により、地域経済が衰退し、税収が減ることで、公共サービスの提供が難しくなることもあります。このような状況を防ぐために、国や地方自治体が、失業した人々への職業訓練や再就職支援を積極的に行うとともに、新しい産業の育成や仕事を作るための政策を実行する必要があります。また、会社自身も、従業員の技能向上や職業を変えるための支援を行うことが大切です。競争に負けた会社や従業員が、新しい環境に順応できるよう、社会全体で支える仕組みを作ることが、技術競争力低下による物価下落を防ぐ上で非常に重要です。

| 要因 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 技術競争での遅れ | 事業縮小・撤退、余剰人員発生、失業 | – |

| 失業 | 職探し困難、失業期間長期化、生活苦 | 国・自治体による職業訓練・再就職支援 |

| 企業の解雇 | 退職金・再就職支援費用発生、経営悪化 | – |

| 企業撤退 | 地域経済の衰退、税収減、公共サービス低下 | 新しい産業の育成、雇用創出 |

| 全体 | 物価下落 | 企業による従業員の技能向上・転換支援、社会全体の支援体制構築 |

新しい産業での雇用吸収の遅れ

技術革新は経済の発展に不可欠ですが、新たな産業が生まれても、すぐに多くの雇用が生まれるわけではありません。多くの場合、新しい仕事は専門的な知識や技能を必要とするため、既存の仕事からの移行が難しいことがあります。また、新しい産業が成長するには、資金や基盤整備が不可欠ですが、これらが整うまでには時間がかかります。さらに、市場の需要を理解し、適切な商品やサービスを提供するまでには、試行錯誤が伴います。このような雇用の吸収の遅れは、失業者の増加や消費の停滞を招き、物価の下落を悪化させる可能性があります。この状況を改善するためには、国や地方公共団体が新しい産業の育成を積極的に支援する必要があります。研究開発への助成金や税制上の優遇措置、起業家への資金援助、基盤整備などが考えられます。また、教育機関と連携し、新しい産業が必要とする人材育成の仕組みを作ることも重要です。新しい産業が円滑に成長し、雇用を生み出すことで、経済の活力が向上し、持続的な経済成長につながります。

| 課題 | 詳細 |

|---|---|

| 雇用吸収の遅れ | 技術革新による新たな産業の創出が、すぐに雇用の増加に繋がらない。専門知識・技能の必要性、資金・基盤整備の遅れ、市場ニーズへの適応の遅れなどが原因。 |

| 経済への影響 | 失業者の増加、消費の停滞、物価の下落などを招く可能性。 |

| 解決策 |

|

| 期待される効果 | 経済活力の向上、持続的な経済成長 |

失業増加と景気悪化の連鎖

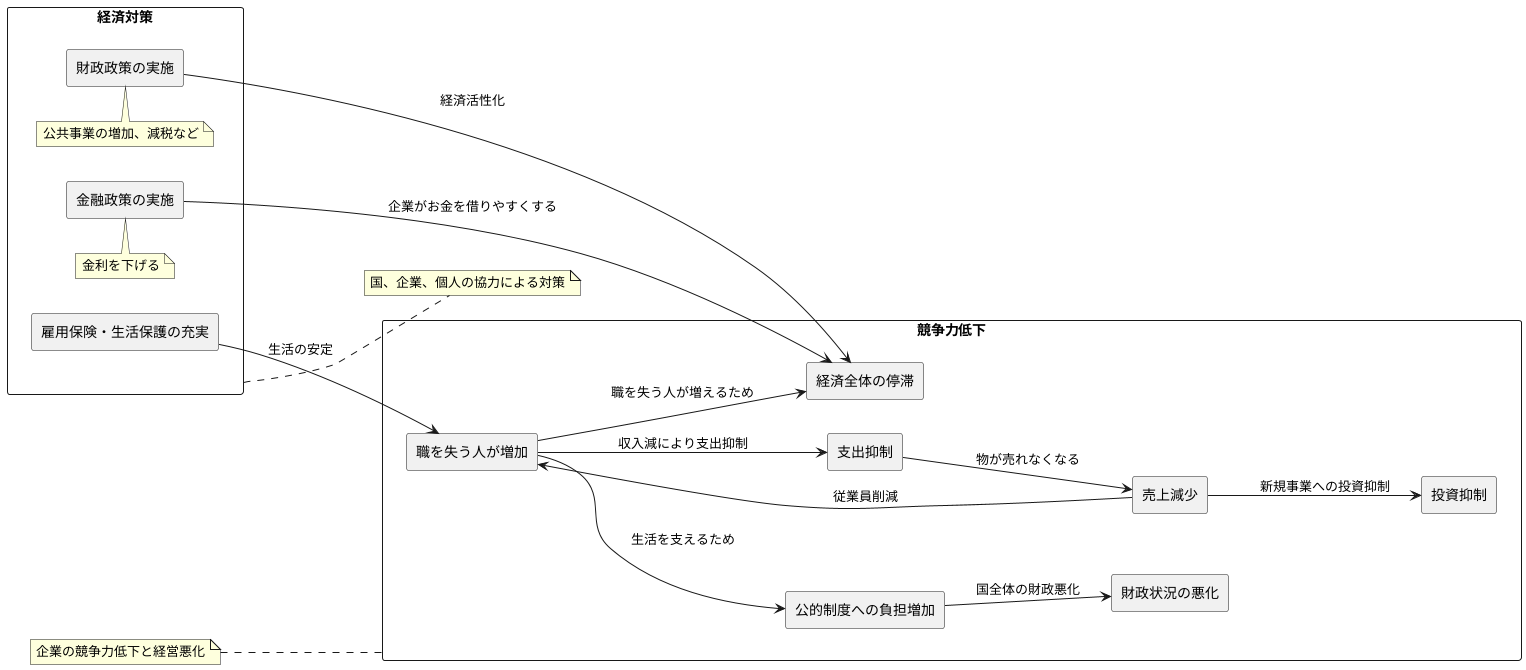

企業が競争力を失い、経営が傾くと、職を失う人が増え、経済全体が停滞する傾向にあります。職を失った人々は収入が減るため、どうしても支出を抑えざるを得ません。その結果、物が売れなくなり、企業の売り上げが落ち込みます。売り上げが落ち込んだ企業は、新たな事業への投資を控え、従業員の数を減らさざるを得なくなり、さらに職を失う人が増えるという悪循環に陥ります。また、職を失う人が増えると、生活を支えるための公的な制度への負担が増え、国全体の財政状況を悪化させる可能性もあります。経済の停滞は、企業の倒産や金融機関が抱える回収困難な債権の増加につながることもあり、金融システム全体の安定を揺るがす危険性もあります。このような事態を防ぐためには、国が積極的に財政政策を行い、経済を活性化させる必要があります。具体的には、公共事業を増やしたり、税金を減らしたりすることが考えられます。また、金融政策によって、金利を下げ、企業がお金を借りやすくすることも重要です。さらに、職を失った人に対する雇用保険や生活保護などの制度を充実させ、生活の安定を図ることも大切です。経済が悪化する流れを食い止め、経済の回復を促すためには、国、企業、個人が協力して、総合的な対策を講じる必要があります。

デフレーション脱却への道筋

物価が持続的に下落する経済状況から抜け出すには、様々な側面からの取り組みが不可欠です。まず、技術革新を促し、新たな産業を生み出すことが大切です。そのためには、研究開発への投資を増やし、新しい事業を始める人々を応援する政策を実行する必要があります。また、社会の変化に対応できる人材を育てるために、教育制度を見直すことも重要です。次に、働き方の柔軟性を高め、職を失った人が再び仕事に就けるように支援する必要があります。そのためには、職業訓練を充実させ、再就職を支援するサービスを拡充し、労働に関する規則を緩和することが考えられます。さらに、失業した人の生活を支えつつ、働く意欲を維持するための仕組みを社会保障制度に組み込む必要があります。加えて、金融政策と財政政策をうまく連携させ、経済を活性化させる必要があります。具体的には、物価上昇の目標を設定し、金融緩和を続けるとともに、公共投資を増やし、消費を促す必要があります。最後に、国際的な協調を強め、世界的な視点から経済政策を考える必要があります。外国為替相場の安定化、貿易の障壁を取り除くこと、国際的な資金移動の自由化などが考えられます。物価下落からの脱却は簡単ではありませんが、これらの対策を総合的に行うことで、必ず克服できると信じています。技術革新を原動力とする持続的な経済成長を実現し、国民生活の向上を目指していくことが重要です。

| 対策 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 技術革新の促進 | 研究開発投資の増加、起業支援、教育制度の見直し | 新たな産業の創出、人材育成 |

| 働き方の柔軟性向上と再就職支援 | 職業訓練の充実、再就職支援サービスの拡充、労働規制の緩和 | 失業者の再就職促進、労働市場の活性化 |

| 社会保障制度の整備 | 失業者の生活支援と就労意欲の維持 | 生活の安定と経済活動への参加 |

| 金融・財政政策の連携 | 物価上昇目標の設定、金融緩和の継続、公共投資の増加、消費促進 | 経済の活性化 |

| 国際協調の強化 | 為替相場の安定化、貿易障壁の撤廃、国際的な資金移動の自由化 | 世界経済の安定と成長 |