需要側の視点から読み解く経済学

投資の初心者

先生、ディマンドサイド経済学について教えてください。ケインズ経済学のことだと書いてあるんですが、難しそうでよくわかりません。

投資アドバイザー

はい、ディマンドサイド経済学は、簡単に言うと「需要が経済を動かす」という考え方の経済学です。ケインズという人が提唱したので、ケインズ経済学とも呼ばれます。何か引っかかるところはありますか?

投資の初心者

需要が経済を動かす、というのはどういうことですか?普段は、会社がものを作って売るから経済が動くと思っているんですが。

投資アドバイザー

良い質問ですね。普通の考え方だと、まず会社が物を作って、それから売れるかどうか、つまり需要があるかどうかを考えますよね。でも、ケインズは、まず「これだけの需要があるから、これだけの物を作ろう」と考えるのが大事だと言ったんです。需要を予測して、それに見合った供給を行う、というイメージです。

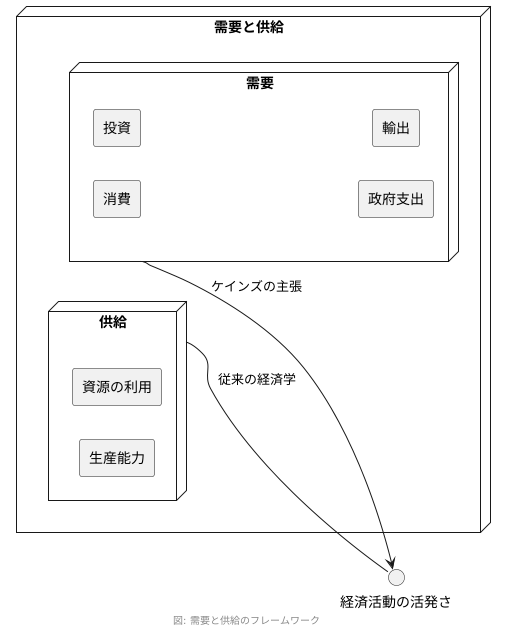

ディマンドサイド経済学とは。

『需要側の経済学』とは、投資に関連する言葉で、一般的にケインズ経済学を指します。ケインズ経済学は、ケインズが1936年に発表した「雇用、利子、お金に関する一般理論」という著書の中核となる考え方です。ケインズは、国民全体の収入の大きさは需要側の要因によって決まると考え、需要面を重視した理論を構築しました。したがって、ケインズ経済学は「需要を重視する経済学」とも呼ばれます。

経済学における需要側の重要性

経済の動きを理解する上で、供給と需要という二つの側面は欠かせません。従来の経済学では、生産能力や資源の利用といった供給側の要因が重要視されていましたが、ケインズという経済学者は、需要こそが経済活動の活発さを決めると主張しました。経済が停滞している時には、どれだけ生産する力があっても、消費や投資といった需要がなければ経済は上向きません。そのため、政府が支出を増やしたり、税金を調整したりすることで、積極的に需要を作り出すことが重要になります。需要側の視点を持つことは、経済全体の動きをより深く理解し、適切な対策を考える上で非常に大切です。例えば、消費者が商品を買いたいと思う気持ちを高めるための政策や、企業が設備投資をしやすいように支援する政策などが考えられます。

ケインズ経済学とは何か

ケインズ経済学は、経済学者ケインズが提唱した、従来の経済学とは異なる視点を持つ理論です。従来の経済学では、市場は自然に調整され、政府の介入は不要とされていました。しかし、ケインズは、市場だけでは十分な雇用を維持できない場合があり、特に経済が停滞した際には政府が積極的に関与すべきだと主張しました。具体的には、公共事業への支出を増やしたり、税金を減らしたりすることで、消費や投資を促し、経済を活性化させるという考え方です。この理論は、世界的な経済不況からの脱却や、その後の社会福祉の拡充に貢献しました。また、経済全体を分析するマクロ経済学の発展にも大きく寄与し、現代の経済政策や分析に不可欠なものとなっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ケインズ経済学の概要 | 経済学者ケインズが提唱した、従来の経済学とは異なる視点を持つ理論 |

| 従来の経済学 | 市場は自然に調整され、政府の介入は不要 |

| ケインズの主張 | 市場だけでは十分な雇用を維持できない場合があり、経済停滞時には政府が積極的に関与すべき |

| 政府の関与策 | 公共事業への支出増加、減税 |

| 効果 | 消費や投資を促し、経済を活性化 |

| 貢献 | 世界的な経済不況からの脱却、社会福祉の拡充、マクロ経済学の発展 |

需要側の要因が国民所得を決める

ケインズ経済学では、国内の経済規模は、物がどれだけ必要とされているかによって決まると考えます。これは、国内全体の支出額が、作られる物の量や仕事の数に影響を与えるという意味です。支出額は、人々が物を買うお金、企業が投資するお金、政府が使うお金、そして海外との貿易で得られるお金の合計です。もし支出額が少なければ、企業は作る物を減らし、人を雇う数も減らさざるを得ません。そうなると、国民全体の所得が減り、さらに物が売れなくなるという悪い流れになります。このような状況を改善するためには、政府が率先してお金を使う必要があるとケインズは主張しました。例えば、道路や橋を作る事業にお金をかけたり、税金を減らしたりすることで、人々が物を買いやすくなり、企業も投資をしやすくなります。また、海外への販売を増やし、海外からの購入を減らすことも、国内の需要を増やすことにつながります。物をどれだけ必要とするかを重視することは、経済政策を考える上で非常に大切です。特に、経済が悪い時には、物を買う気を起こさせるような政策を素早く行うことが、経済を早く回復させるために重要です。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 経済規模の決定 | 国内の経済規模は、物の需要(必要とされる量)によって決まる。 |

| 総支出額の影響 | 国内全体の支出額(消費、投資、政府支出、貿易収支)が、生産量や雇用数に影響を与える。 |

| 支出減少の悪影響 | 支出が少ないと、企業の生産縮小、人員削減、国民所得の減少、さらなる需要低下につながる。 |

| 政府の役割 | 経済を改善するために、政府が率先して支出を行う(公共事業、減税など)。 |

| 需要増加策 | 海外への販売を増やし、海外からの購入を減らすことで、国内の需要を増やす。 |

| 経済政策の重要性 | 需要を重視した経済政策は重要であり、特に経済が悪化している際には迅速な対策が必要。 |

需要重視の経済学

需要重視の経済学は、経済全体の活発さを決める上で、求められる側の力が、供給する側の力よりも大切だと考える学問です。昔ながらの経済学では、作れば売れるという考え方がありましたが、ケインズという学者は、求められることが作ることを促すと主張しました。つまり、必要とする人がいなければ、会社は物を作ろうとせず、働く人も増えません。そのため、経済を良くするためには、まず必要とする気持ちを高める必要があります。この考え方では、政府がお金の使い道や金利などを調整することで、必要とする気持ちを管理することが大切だと考えます。例えば、政府が道路や橋を作る事業にお金を使ったり、税金を安くしたりすることで、人々のお金が増え、消費が増えます。また、銀行がお金を借りやすくすることで、会社が投資をしやすくなり、経済全体の求められる力が増えます。この考え方は、不景気の時には特に効果的な方法ですが、求めすぎると物価が上がる可能性もあるため、ちょうど良い状態を保つことが大切です。経済の状態に合わせて、求められる量と作られる量のバランスを取ることが、安定した経済成長につながります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 需要重視の経済学 | 経済全体の活発さは、需要側の力が供給側よりも重要 |

| 基本的な考え方 | 需要が生産を促す(ケインズの主張) |

| 経済活性化の手段 | 政府の財政政策(公共事業、減税)や金融政策(低金利)による需要喚起 |

| 効果 | 不況時に有効 |

| 注意点 | 需要過多による物価上昇の可能性 |

| 重要なこと | 需要と供給のバランス |

ディマンドサイド経済学の現代的意義

需要側面からの経済学、つまりケインズ経済学は、現代でも重要な意味を持ち続けています。世界的な金融不安や感染症の世界的流行など、経済に大きな衝撃があった際、多くの国が財政政策を通じて需要を刺激し、経済の落ち込みを防ごうとしました。これはまさにケインズ経済学の考え方に基づく政策です。現代では、気候変動への対策や少子高齢化への対応といった新たな課題が山積しており、これらの課題解決にも需要側からの経済学の視点が不可欠です。例えば、再生可能なエネルギーへの投資を増やしたり、高齢者向けの医療や福祉を充実させたりすることで、新たな需要を生み出し、経済成長につなげることが可能です。さらに、情報技術の進歩により、新たな事業形態や産業が生まれており、これらの分野への投資を促進することも重要です。需要側面からの経済学は、単なる経済理論ではなく、現実の経済問題を解決するための実践的な手段として、今後も重要な役割を果たし続けるでしょう。経済状況や社会の変化に応じて政策を柔軟に調整し、需要と供給の均衡を保つことが、持続可能な経済成長を実現するための鍵となります。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| ケインズ経済学の現代的意義 |

|

| 新たな課題への応用 |

|

| 需要側面からの経済学の役割 |

|