政府最終消費支出とは?国民生活との関わりを解説

投資の初心者

先生、投資の用語で出てくる「政府最終消費支出」って、具体的にどんなものですか?なんだか難しそうです。

投資アドバイザー

いい質問ですね。簡単に言うと、「政府最終消費支出」は、国や地方自治体などの政府が、国民のために使うお金のことです。例えば、学校の先生の給料や、道路を整備するためのお金などが含まれます。

投資の初心者

なるほど!先生の給料も含まれるんですね。それなら、私たちの生活にすごく関わっているお金だってことですね。

投資アドバイザー

その通りです。政府がどのようにこのお金を使うかによって、私たちの生活や経済に大きな影響を与えるんですよ。景気が悪い時には、政府が積極的に支出を増やすことで、経済を刺激しようとすることもあります。

政府最終消費支出とは。

「投資」に関連する用語で、『政府最終消費支出』とは、政府が消費する物品の購入費用や、公務員の給与など、行政サービスにかかる費用のことです。簡単に『政府支出』とも呼ばれます。

政府最終消費支出の基本

政府最終消費支出とは、国が国民のために行う消費活動にかかる費用のことです。具体的には、国や地方自治体が提供する医療、教育、社会保障といった公共サービスの費用や、公務員の給与などが含まれます。これらの支出は、国の経済状況を把握するための重要な指標であり、国内総生産を算出する上でも欠かせない要素です。

国が公共サービスを提供することで、国民は安心して生活を送ることができ、経済活動も円滑に進みます。例えば、教育制度を充実させることで、国民全体の知識や技能が高まり、産業の発展に貢献します。また、医療制度を充実させることで、国民の健康状態が改善され、労働力の維持や医療費の削減にもつながります。

このように、政府最終消費支出は、国民の生活水準を向上させ、国の経済を安定させるために非常に重要な役割を果たしています。

| 項目 | 説明 | 具体例 | 重要性 |

|---|---|---|---|

| 政府最終消費支出 | 国が国民のために行う消費活動にかかる費用 | 医療、教育、社会保障などの公共サービスの費用、公務員の給与 | 国の経済状況の把握、GDP算出の要素、国民の生活水準向上、国の経済安定 |

具体的な内訳を見てみよう

政府が最終的に消費する支出は、国民生活に深く関わる多岐にわたる項目から構成されています。その内訳を具体的に見ていきましょう。\まず、人件費は大きな割合を占めます。これは、国や地方自治体で働く職員、学校の先生、病院の医療従事者など、税金で給与が支払われている人々の賃金や手当を指します。\次に、物件費です。これは、道路や橋、学校などの公共施設の維持管理にかかる費用や、公共サービスを提供するために必要な物品の購入費用が含まれます。例えば、学校で使う教科書や、病院で使用する医療機器の購入などが該当します。\また、社会保障給付も重要な要素です。年金や医療費の補助、生活保護費など、国民の生活を支えるための給付金が含まれており、高齢者や生活に困窮している人々を支援し、社会の安定を維持するために欠かせません。\さらに、国防費も政府最終消費支出の一部です。国の安全を守るための軍事費や、自衛隊員の給与などが含まれます。国民の安全を確保するために必要ですが、その規模については、国民的な議論が必要となる場合もあります。

| 費目 | 内容 |

|---|---|

| 人件費 | 国や地方自治体の職員、教員、医療従事者などの給与・手当 |

| 物件費 | 公共施設の維持管理費、公共サービスに必要な物品の購入費 (教科書、医療機器など) |

| 社会保障給付 | 年金、医療費補助、生活保護費など |

| 国防費 | 軍事費、自衛隊員の給与など |

国民生活への影響

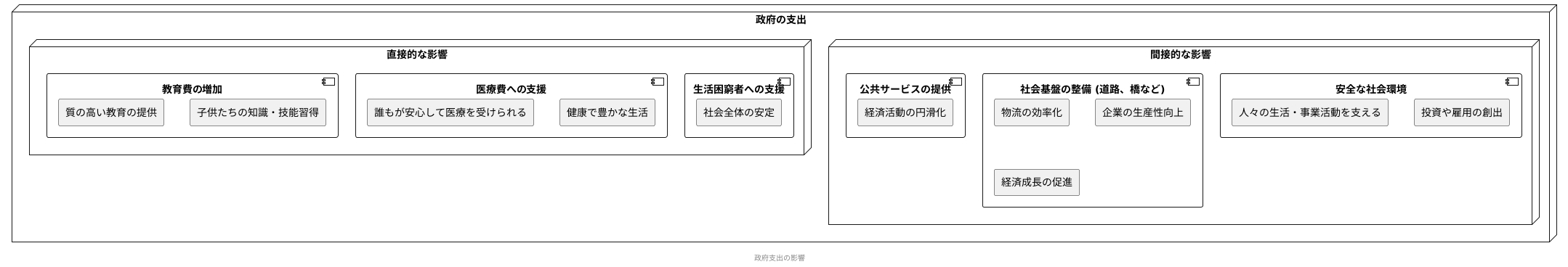

政府が支出するお金は、私たちの生活に直接的、間接的に影響を及ぼします。例えば、教育に関する費用が増えれば、より質の高い教育が提供され、子供たちは将来に向けて大切な知識や技能を習得できます。また、医療費への支援が充実することで、誰もが安心して医療を受けられ、健康で豊かな生活を送ることが期待できます。さらに、生活に困窮している方々への支援は、社会全体の安定につながります。

間接的な影響としては、公共サービスの提供が経済活動を円滑にすることが挙げられます。道路や橋などの社会基盤が整備されることで、物流が効率化され、企業の生産性向上や経済成長を促進すると考えられます。また、安全な社会環境は、人々の生活や事業活動を支え、投資や雇用の創出を促します。このように、政府の支出は、国民一人ひとりの生活の質を高め、経済の安定的な発展に不可欠な役割を果たしています。

経済指標としての役割

政府が最終的に消費する支出は、経済の状況を把握するための重要な指標となります。これは、国内全体の生産額を示す指標の一部であり、経済全体の大きさや成長の速度を測る上で、なくてはならないものです。政府による最終的な消費支出が増えることは、国内全体の需要を刺激し、景気が良くなることを促すと考えられます。特に、景気が停滞している時には、政府が積極的に公共事業などを行うことで、需要を生み出し、経済を活発にすることが期待できます。しかし、政府の消費支出が過度に増えると、国の財政が厳しくなったり、物価が上がりやすくなったりする可能性もあるため、適切な水準を保つことが大切です。政府は、経済の状態や財政状況を考慮しながら、支出の規模や使い道を決定する必要があります。また、限られた資金を有効に活用し、国民の生活水準を最大限に向上させるためには、公共サービスの効率化や、無駄な支出を減らすなど、様々な努力が求められます。

| 指標 | 内容 | 影響 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 政府最終消費支出 | 政府が最終的に消費する支出 |

|

|

今後の展望と課題

少子高齢化が進む我が国では、社会を維持するための費用が増え、働く人が不足するという深刻な問題に直面しています。これらの問題に対処するためには、国が使うお金をより効果的に使い、新たな収入源を確保する必要があります。例えば、医療や介護の分野では、情報技術を活用した遠隔診療や、介護を手伝う機械の導入によって、サービスの質を保ちながら費用を抑えることができます。また、教育の分野では、インターネットを使った教育を広げたり、先生方の負担を軽くしたりすることで、教育の質を高めることができます。さらに、消費税率を引き上げたり、新しい税を導入したりすることも、資金を確保する手段として考えられます。しかし、これらの対策は、国民の生活に大きな影響を与える可能性があるため、慎重な検討が必要です。国は、国民の声を聞きながら、長い目で見て、将来も持続可能な社会保障の仕組みを作っていく必要があります。そして、私たち一人ひとりが、社会保障を支える一員であるという意識を持ち、積極的に協力していくことが大切です。

| 問題点 | 対策 | 対策の具体例 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 少子高齢化による社会維持費の増加 | 国の支出の効率化と新たな収入源の確保 |

|

国民生活への影響を慎重に検討する必要がある |

| 労働力不足 | (上記対策に同じ) | (上記対策に同じ) | (上記対策に同じ) |