株式投資に役立つ!ボリンジャーバンド徹底解説

投資の初心者

ボリンジャーバンドって、なんだか難しそうなんですけど、簡単に言うとどういうものなんですか?

投資アドバイザー

ボリンジャーバンドは、株価がどのくらいの範囲で動きそうかを表す目安となるものです。統計学を使っていて、株価の動きを予測するのに役立ちます。

投資の初心者

株価が動きそうな範囲って、どうやってわかるんですか?

投資アドバイザー

中心となる線(移動平均線)から上下に線が引かれていて、その線の幅の中に株価が収まりやすい、という考え方を使います。株価が上の線に近づいたら「そろそろ下がるかも」、下の線に近づいたら「そろそろ上がるかも」と判断する材料になるんですよ。

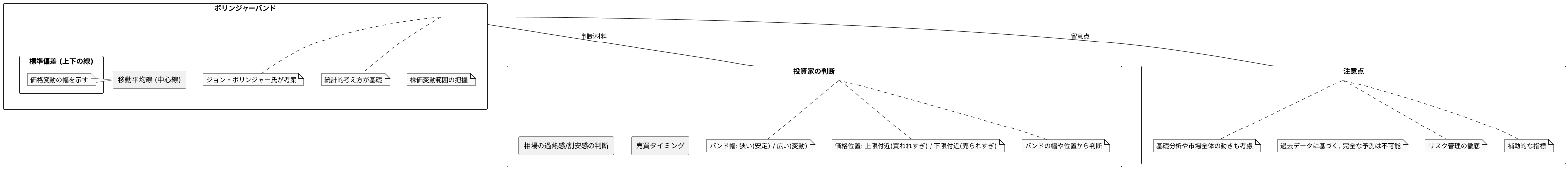

ボリンジャーバンドとは。

『ボリンジャーバンド』は、お金を増やすことを目指す際に使われる言葉で、株価の動きを見るための分析方法の一つです。これは、1980年頃にジョン・ボリンジャーという人が考え出したもので、株価のほとんどが、図で示される帯の中に収まるという考えに基づいています。統計学を使って作られており、この帯の中で、株価が平均的な線から大きく離れた場合、価格が高いと判断すれば「売り」、安いと判断すれば「買い」の判断材料として使われます。

ボリンジャーバンドとは何か?

ボリンジャーバンドは、株価などの変動範囲を目で見て把握するための分析手法です。一九八〇年代にジョン・ボリンジャー氏が考案し、統計的な考え方を基に作られました。中心となる移動平均線と、その上下に標準偏差で示される複数の線で構成され、価格変動の幅を捉えます。投資家はバンドの幅や位置から、相場の過熱感や割安感を判断し、売買のタイミングを計ります。例えば、バンド幅が狭い時は相場が安定、広い時は変動が激しいと判断できます。価格がバンド上限に近ければ買われすぎ、下限に近ければ売られすぎという判断も可能です。しかし、ボリンジャーバンドはあくまで補助的な指標であり、他の指標と合わせて分析することで、より正確な投資判断に繋がります。企業の基礎的な分析や市場全体の動きも考慮に入れましょう。過去のデータに基づくため、将来の価格を完全に予測することはできません。リスク管理を徹底し、慎重な判断が重要です。

ボリンジャーバンドの構成要素

ボリンジャーバンドは、相場分析に用いられる指標で、主に三つの要素から成り立っています。中心となるのは「移動平均線」です。これは一定期間の価格の平均を示し、相場の流れを読む上で役立ちます。一般的には二十日移動平均線が使われることが多いです。次に、移動平均線の上と下に位置する「上限線」と「下限線」があります。これらは「標準偏差」という統計的な指標を基に計算されます。標準偏差は価格の変動幅を示すもので、通常、移動平均線から上下に二倍の標準偏差の幅で線が引かれます。この線の幅が、価格が変動する範囲の目安となります。線幅が狭い時は相場の動きが小さく、広い時は大きいことを意味します。投資を行う人は、これらの要素を総合的に見て、価格変動のリスクを評価し、投資の判断材料とします。例えば、価格が上限線に近づいた場合は、相場が過熱気味であると判断し、売り時と考えることができます。逆に、下限線に近づいた場合は、相場が売られすぎていると判断し、買い時と考えることができます。しかし、これらの判断はあくまで目安であり、他の指標や経済の状況と合わせて判断することが重要です。

| 要素 | 説明 | 投資判断への活用 |

|---|---|---|

| 移動平均線 | 一定期間の価格の平均 | 相場の流れを読む |

| 上限線・下限線 | 移動平均線から上下に標準偏差の2倍の幅で引かれた線 | 価格の変動範囲の目安 |

| 標準偏差 | 価格の変動幅を示す指標 | 上限線・下限線の算出に使用 |

| 価格が上限線に接近 | 相場が過熱気味 | 売り時 |

| 価格が下限線に接近 | 相場が売られすぎ | 買い時 |

ボリンジャーバンドの基本的な使い方

ボリンジャー帯の基本は、株価が帯の中でどのように動いているかを観察することから始まります。通常、株価の多くはその帯の中に収まると考えられていますが、上限や下限に近づいた際は、それぞれ過熱気味や売られすぎの兆候と見なされます。株価が上限の帯に達した場合、相場は過熱気味で、下落の可能性を考慮すべきでしょう。逆に、下限の帯に達した場合は、売られすぎで、反発の兆しが見られるかもしれません。しかし、これは一般的な解釈であり、常に正しいとは限りません。強い傾向がある場合は、株価が上限の帯に沿って上昇し続けたり、下限の帯に沿って下落し続けたりすることもあります。したがって、ボリンジャー帯だけでなく、他の技術的な指標や市場全体の動きも合わせて分析することが大切です。例えば、移動平均線とのずれや、相対力指数などの指標を組み合わせることで、より正確な売買判断ができます。また、ボリンジャー帯は、相場の変動率を測る指標としても使えます。帯の幅が広がっている場合は、相場の変動が大きくなっていることを意味し、帯の幅が狭まっている場合は、相場の変動が小さくなっていることを意味します。

| ボリンジャーバンド | 意味 | 対応 |

|---|---|---|

| 株価が帯の中 | 通常の範囲内 | – |

| 上限に近づく | 過熱気味の兆候 | 下落の可能性を考慮 |

| 下限に近づく | 売られすぎの兆候 | 反発の兆しを考慮 |

| 帯の幅が広がる | 相場の変動が大きい | – |

| 帯の幅が狭まる | 相場の変動が小さい | – |

| 注意点 | ||

| 他のテクニカル指標や市場全体の動きも合わせて分析することが大切 | ||

投資判断への応用

投資判断において、ボリンジャーバンドは様々な場面で役立ちます。例えば、新たに株式を取得する際、株価が下側の帯に近い場合は、価格が割安であると判断し、購入を検討できます。反対に、株価が上側の帯に近づいている場合は、価格が割高であると判断し、購入を控える、あるいは保有している株式の売却を検討することも可能です。

また、損失を確定するタイミングを判断する上でも有用です。株価が予想に反して下落し、下側の帯を下回った場合は、損失が拡大する可能性が高いと判断し、損失確定を実行できます。さらに、利益を確定するタイミングを判断する上でも役立ちます。株価が上昇し、上側の帯に到達した場合は、利益確定の兆候と捉え、保有している株式の一部または全部を売却できます。

ただし、これらの判断はあくまで目安であり、投資家のリスク許容度や投資戦略に応じて柔軟に対応することが重要です。長期投資を目的とする場合は、短期的な株価の変動に左右されず、企業の成長性や収益性を重視して投資判断を行うべきでしょう。

| 場面 | ボリンジャーバンドの位置 | 判断と行動 |

|---|---|---|

| 新規株式取得 | 株価が下側の帯に近い | 割安と判断し、購入を検討 |

| 新規株式取得 | 株価が上側の帯に近い | 割高と判断し、購入を控える、または売却を検討 |

| 損失確定 | 株価が下側の帯を下回った | 損失が拡大する可能性が高いと判断し、損失確定 |

| 利益確定 | 株価が上側の帯に到達 | 利益確定の兆候と捉え、一部または全部を売却 |

注意点と限界

ボリンジャー帯は、相場分析に役立つ道具ですが、利用する上での注意点と限界を理解することが大切です。過去の株価データをもとに算出されるため、将来の価格を確実に予測できるわけではありません。相場環境が大きく変わると、過去の傾向が通用しなくなることもあります。そのため、ボリンジャー帯のみに頼るのではなく、他の技術的な指標や、企業の基礎的な情報と組み合わせて使うことが重要です。例えば、RSIやMACDといった売られすぎや買われすぎを判断する指標と組み合わせることで、売買のタイミングをより適切に判断できます。さらに、企業の業績や経済状況といった基礎的な分析を行うことで、長期的な投資判断の精度を高めることができます。ボリンジャー帯は万能な道具ではなく、投資判断の参考情報の一つとして捉えましょう。また、ボリンジャー帯の表示は、設定する数値(移動平均線の期間や標準偏差の倍数など)によって変化します。そのため、自身の投資スタイルや投資対象に合わせて、適切な数値を設定することが重要です。一般的には、二〇日移動平均線とプラスマイナス二倍の標準偏差がよく用いられますが、様々な数値を試して、最適な設定を見つけることが大切です。投資は自己責任で行うものであり、危険を管理し、慎重な判断を心がけましょう。

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 予測の限界 | 過去のデータに基づくため、将来を確実に予測できない。相場環境の変化に弱い。 |

| 過信の危険性 | ボリンジャーバンドのみに頼らず、他の指標や基礎情報と組み合わせる。 |

| 設定値の調整 | 投資スタイルや対象に合わせて適切な数値を設定する。 |

| 投資は自己責任 | リスク管理を徹底し、慎重な判断を心がける。 |