異常な物価上昇:生活への影響と対策

投資の初心者

ハイパーインフレーションって、物価がすごく上がるインフレのことみたいですけど、どれくらい上がるとハイパーインフレって言うんですか?

投資アドバイザー

そうですね、ハイパーインフレーションは、ただ物価が上がるだけでなく、その上がり方が非常に激しい状態を指します。具体的には、一年間で物価が数倍になるような状況を言います。ジンバブエの例はまさにそれですね。

投資の初心者

一年で数倍ですか!想像もできないです。そうなると、お金の価値がすごく下がっちゃうんでしょうね。

投資アドバイザー

その通りです。お金の価値が急激に下がるので、人々はできるだけ早く物やサービスに交換しようとします。そのため、さらに物価が上がりやすくなり、ハイパーインフレーションが加速していくという悪循環に陥りやすいのです。

ハイパー・インフレーションとは。

『極度な物価上昇』について。(●物価が一年で数倍に跳ね上がるような状態を指します。●他に、超インフレーションと呼ばれることもあります。●2000年代には、アフリカ南部のジンバブエで、この現象が深刻な問題となりました。)

異常な物価上昇とは何か

異常な物価上昇とは、通常の物価上昇を遥かに超える、極めて深刻な物価上昇の状態を指します。一年間で物価水準が数倍にも跳ね上がるような状況は、経済全体に大きな打撃を与えます。通貨の価値が著しく下がり、人々の購買力が急速に低下するため、生活必需品の価格高騰により、多くの人々が生活に困窮します。企業も原材料費の高騰や将来への不安から、事業計画を立てることが難しくなり、経済活動全体が停滞する可能性があります。過去の事例を見ると、政府の財政政策の失敗や通貨供給量の過剰な増加、政治的な混乱などが、異常な物価上昇を引き起こす要因となっています。このような状況下では、社会全体に大きな混乱が生じるため、政府や中央銀行による断固たる対策が求められます。通貨改革や財政緊縮策、金融引き締めなどが考えられますが、これらの対策は容易ではなく、社会に痛みを伴うこともあります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 異常な物価上昇 | 通常の物価上昇を遥かに超える深刻な物価上昇の状態。一年間で物価水準が数倍に跳ね上がるなど。 |

| 影響 |

|

| 要因 |

|

| 対策 |

|

過去の事例:ジンバブエの経験

過去にジンバブエで発生した物価の異常な高騰は、その典型的な例として知られています。2000年代、この国は政治の不安定や経済政策の失敗が重なり、深刻な物価上昇に見舞われました。物価は想像を絶するほどの勢いで上昇し、日々の生活が困難になりました。食料品の値段は毎日変わり、人々は早朝から列に並び、わずかな食料を求めて争いました。自国通貨の価値は急落し、ほとんど無価値となりました。人々は自国通貨を信用せず、外貨を使うようになりました。政府は物価上昇を抑えるため、様々な対策を講じましたが、効果は限定的でした。新しい通貨を発行したり、価格を統制したりしましたが、根本的な解決には至りませんでした。この異常な物価上昇は、国民生活に深刻な影響を与え、多くの人々が貧困に苦しみました。経済活動も停滞し、失業率が上昇しました。この事例は、物価の異常な高騰が社会に与える影響の大きさを明確に示しています。

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 場所 | ジンバブエ |

| 時期 | 2000年代 |

| 原因 | 政治の不安定、経済政策の失敗 |

| 状況 |

|

| 政府の対策 | 新しい通貨の発行、価格統制(効果は限定的) |

| 影響 | 国民生活の困窮、経済活動の停滞、貧困の拡大 |

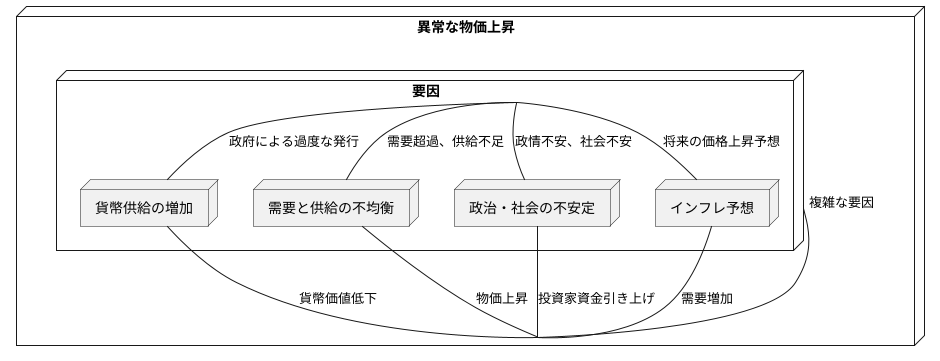

異常な物価上昇の原因

異常な物価上昇は、単一の要因ではなく、様々な要因が複雑に絡み合って発生します。主な原因の一つは、政府による過度な貨幣供給です。政府が財政の不足を補うために、中央銀行に貨幣を大量に発行させると、市場に出回る貨幣の量が増え、貨幣の価値が下がります。また、需要と供給の均衡が崩れることも原因となります。需要が供給を大きく上回る状態が続くと、物の値段が上がりやすくなります。例えば、自然災害や戦争などで生産活動が滞り、供給が減ると、物の値段が高くなります。政治の不安定や社会の不安も、異常な物価上昇を引き起こす要因です。政情不安が続くと、投資家は資金を引き上げ、貨幣が売られるため、貨幣の価値が下がります。さらに、人々が将来物の値段が上がると予想すると、今のうちに商品やサービスを買おうとするため、需要が増え、物の値段が上がります。このように、異常な物価上昇は、経済、政治、社会など、様々な要因が影響し合って発生するため、対策は簡単ではありません。

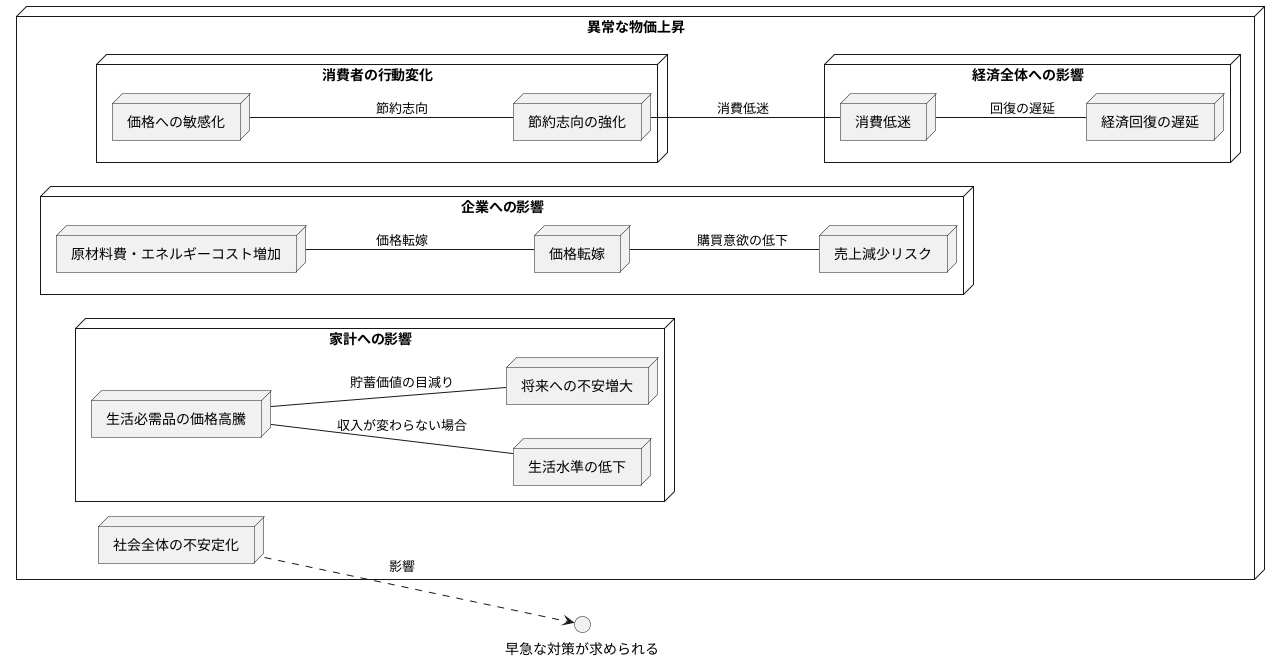

生活への影響

異常な物価上昇は、私たちの暮らしに直接的かつ深刻な影響を与えます。特に家計への影響は大きく、食料品や日用品など、生活必需品の価格が高騰することで、日々のやりくりが困難になります。収入が増えない状況では、今までと同じ生活水準を維持することが難しくなり、生活の質が低下する可能性があります。また、将来への不安も増大します。貯蓄していたお金の価値が目減りし、老後の生活設計に影響が出ることも考えられます。企業においては、原材料費やエネルギーコストの増加が経営を圧迫し、商品やサービスの価格転嫁を余儀なくされる場合があります。しかし、価格を上げすぎると消費者の購買意欲が低下し、売上減少につながるリスクもあります。物価上昇が続くと、消費者はより価格に敏感になり、節約志向を強める傾向があります。その結果、消費全体の低迷を招き、経済の回復を遅らせる要因となることも懸念されます。異常な物価上昇は、社会全体の安定を揺るがす可能性があり、早急な対策が求められます。

私たちにできる対策

急激な物価高騰に対して、個人でできることは限られていますが、有効な手段は存在します。まず、家計を見直して不要な出費を削ることが大切です。食料品、電気代、通信費などの固定費を見直し、節約できる部分がないか検討しましょう。次に、物価高騰に強いとされる資産へ分散投資することも選択肢の一つです。土地、貴金属などが考えられますが、投資には危険が伴うため、専門家と相談しながら慎重に判断することが重要です。また、国や会社が行う物価高騰対策に関する情報を集め、活用することも大切です。国が行う給付金や税金減額などの支援策や、会社が提供する割引などを利用することで、生活費の負担を軽くすることができます。さらに、自身の能力を高めて収入を増やすことも有効な対策です。新しい技術を学んだり、資格を取ったりすることで、より高い収入を得られる仕事に就ける可能性があります。物価高騰は誰にとっても大変な状況ですが、冷静に対処し、適切な対策をすることで、影響を小さくすることができます。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 家計の見直し | 不要な出費を削減 (食料品、電気代、通信費など) |

| 分散投資 | 物価高騰に強い資産への投資 (土地、貴金属など)。専門家との相談推奨 |

| 情報収集と活用 | 国や会社の物価高騰対策 (給付金、税金減額、割引など) |

| 収入増加 | 能力向上 (新しい技術の習得、資格取得) による収入アップ |

異常な物価上昇からの脱却

異常な物価上昇から抜け出すためには、政府と中央銀行が強い決意をもって政策を実行する必要があります。まず、財政の健全性を確保し、国の借金を減らすことが大切です。無駄な支出をなくしたり、税金を適切に集めたりすることで、財政状況を良くし、円という通貨への信頼を高める必要があります。次に、金融政策をうまく調整し、円の価値を安定させることが重要です。金利を上げたり、市場に出回るお金の量を調整したりすることで、物価が上がり続ける圧力を和らげることができます。また、経済の仕組みそのものを見直し、効率を上げることも重要です。決まり事を緩めたり、国が運営する事業を民間に任せたりすることで、企業の働きやすさを向上させ、競争力を高めることができます。さらに、世界各国との協力を深め、経済的な助けを得ることも有効です。国際的な機関からお金を借りたり、専門的な知識や技術を教えてもらったりすることで、経済の安定を促すことができます。異常な物価上昇からの脱却は簡単なことではありませんが、適切な政策と国際社会の協力があれば、必ず達成できます。過去の事例を参考にしながら、慎重かつ大胆な政策を実行することが求められます。

| 対策 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 財政健全化 | 無駄な支出削減、適切な徴税 | 国の借金削減、円への信頼向上 |

| 金融政策の調整 | 金利調整、市場への資金量調整 | 円の価値安定、物価上昇圧力の緩和 |

| 経済構造改革 | 規制緩和、国営事業の民営化 | 企業の競争力向上、経済効率化 |

| 国際協力 | 国際機関からの資金調達・技術協力 | 経済安定の促進 |

| 政策実行 | 過去の事例を参考に慎重かつ大胆な政策実行 | 異常な物価上昇からの脱却 |