価格はひとつ?一物一価の原則を徹底解説

投資の初心者

先生、『一物一価の法則』って、どういう意味ですか? 同じものがどこでも同じ値段になるってことですか?

投資アドバイザー

はい、その通りです。簡単に言うと、完全に自由な市場では、同じ品質のものはどこで買っても同じ値段になるはずだ、という考え方です。

投資の初心者

でも、実際には同じ商品でもお店によって値段が違いますよね。どうしてですか?

投資アドバイザー

良い質問ですね。それは、『一物一価の法則』が成り立つためには、いくつかの条件が必要だからです。例えば、商品の移動にコストがかからないことや、情報が完全に共有されていることなどです。実際には、これらの条件が完全に満たされることは少ないため、価格差が生じることがあります。

一物一価の法則とは。

同じ品物やサービスが、自由に売買できる市場においては、その価格は一つに落ち着くという『一物一価の原則』について説明します。

一物一価の原則とは何か

一物一価の原則とは、市場経済において、同等の品質と特性を持つ商品が、場所や時間に関わらず同じ価格になるという考え方です。これは経済学の基礎となる概念の一つです。ただし、この原則が成立するためには、いくつかの条件があります。市場が完全に競争的であり、特定の企業が価格を操作できない状況が必要です。また、輸送費や関税などの取引にかかる費用が無視できるほど小さいことも重要です。さらに、市場の参加者全員が商品の価格に関する情報を瞬時に入手できる必要があります。

これらの条件が満たされると、価格差を利用した取引(裁定取引)が活発になり、価格は自然と均一化されます。しかし、現実の市場では、これらの条件が完全に整うことは稀です。そのため、一物一価の原則は、あくまで理論的な枠組みとして理解することが大切です。海外旅行で同じブランドの商品が国によって価格が異なるのは、その良い例でしょう。輸送コストや税金、為替レートの違いなどが影響し、価格差が生じます。また、ブランドのイメージや販売戦略の違いも、価格に影響を与えることがあります。

金融市場においても、一物一価の原則は重要です。例えば、為替レートは、異なる通貨の交換比率を決定するものですが、一物一価の原則が成り立つならば、為替レートは各国の物価水準によって決定されると考えられます(購買力平価説)。しかし、実際の為替レートは、経済指標や政治情勢、投資家の心理など、多くの要因によって変動します。

このように、一物一価の原則は経済学の基本的な概念でありながら、現実の市場を理解するためには、様々な制約条件を考慮する必要があるのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 一物一価の原則 | 同等の商品が場所や時間に関わらず同じ価格になる |

| 成立条件 |

|

| 原則が成立しない要因 |

|

| 意義 | 理論的な枠組みとして理解することが大切 |

なぜ一物一価の原則は重要なのか

一物一価の原則は、経済学において非常に重要な考え方です。これは、市場の効率性や国際的な取引、為替相場の決定など、様々な経済現象を理解する上で基盤となるからです。もし市場で同じ商品が場所によって異なる価格で売られている場合、資源の無駄遣いが生じている可能性があります。例えば、ある地域で商品が余っているのに、別の地域では不足している場合、輸送費を考慮しても商品を移動させることで全体の効率が向上します。この原則は、資源の効率的な配分を促す役割を果たします。

国際的な取引においても、一物一価の原則は重要です。国境を越えた取引が自由に行われる場合、同じ商品はどの国でも同じ価格になるはずです。この考え方は、各国が得意な商品を生産・輸出することで互いに利益を得るという比較優位の理論を支えています。また、為替相場の決定においても、この原則は影響を与えます。購買力平価説では、為替相場は各国の物価水準によって決まると考えられており、その根底には一物一価の原則があります。異なる国で同じ商品の価格が異なる場合、為替相場が調整され、価格差が解消される方向に働くはずです。

ただし、実際には輸送コストや関税、その他の市場の制約があるため、一物一価の原則が完全に成り立つことは稀です。市場を分析する際には、これらの例外要因を考慮する必要があります。

| 原則 | 重要性 | 役割/影響 | 現実とのギャップ |

|---|---|---|---|

| 一物一価の原則 |

|

|

|

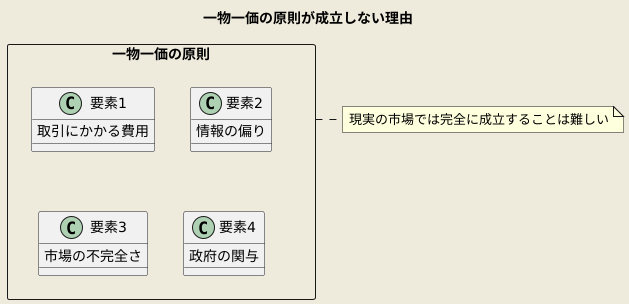

一物一価の原則が成り立たない理由

一物一価の原則は、同じ品質のものが同じ価格で取引されるという考え方ですが、現実には多くの要因で完全に成立しません。主な理由として、取引にかかる費用、情報の偏り、市場の不完全さ、そして政府の関与が挙げられます。例えば、商品を運ぶ費用や税金などが高ければ、価格差があっても利益が出ないため、価格は一定になりません。また、売り手と買い手が商品の情報について同じ知識を持っていない場合、価格交渉に差が生じ、価格が一致しないことがあります。さらに、特定の企業が市場を独占している場合、その企業が価格を自由に決めることができるため、一物一価は崩れます。政府が関税をかけたり、価格を規制したりすることも、市場の自然な動きを妨げ、価格差を生む原因となります。これらの要因が複雑に絡み合い、現実の市場では一物一価の原則が完全に成立することは難しいのです。

一物一価の原則の具体例

一物一価の原則は、同じ品質のものはどこで買っても同じ価格であるべきという考え方ですが、現実には完全に当てはまらないことが多いです。しかし、この原則を理解するための良い例として、インターネットでの取引があります。オンライン商店では世界中の売り手が価格を競い、消費者は一番安いものを選べます。輸送費などはかかりますが、実店舗より価格差は小さくなりがちです。また、金融市場での裁定取引も良い例です。異なる市場で同じ株の価格が違う場合、安い市場で買って高い市場で売れば利益が出ます。この動きによって価格差は縮まり、一物一価に近づきます。外国為替市場における購買力平価説も、一物一価の原則に基づいています。これは、同じものを買うのに必要な金額は、為替レートで調整されるという考え方です。これらの例から、一物一価の原則は理想的な状態を示すものだと分かります。現実の市場には様々な制約があり、完全に同じ価格にはなりませんが、この原則を知ることで、市場の動きや価格の決まり方をより深く理解できます。

| 原則/概念 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 一物一価の原則 | 同じ品質のものはどこで買っても同じ価格であるべき | – |

| オンライン商店 | 世界中の売り手が価格を競い、消費者が安いものを選べる | インターネットでの取引 |

| 裁定取引 | 異なる市場での価格差を利用して利益を得る | 金融市場での株取引 |

| 購買力平価説 | 同じものを買うのに必要な金額は、為替レートで調整される | 外国為替市場 |

一物一価の原則を投資に活かす

一物一価の原則は、同一の品質や特性を持つ商品は、場所や市場が異なっても、最終的には同じ価格に落ち着くという考え方です。この原則を投資に応用するには、市場の非効率性を見つけ出す視点が重要になります。例えば、海外市場で類似の事業を展開している企業と比べて、著しく割安に評価されている国内企業を見つけることができれば、投資の機会となる可能性があります。ただし、為替変動や地政学的リスクなど、価格差を生み出す要因を考慮する必要があります。また、同一の業界内でも、ブランド力や経営戦略の違いによって株価が異なる場合があります。一物一価の原則を参考に、企業の本質的な価値を見極めることが大切です。投資にはリスクが伴うため、分散投資を行い、リスク管理を徹底しましょう。

| 概念 | 説明 | 投資への応用 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 一物一価の原則 | 同一品質の商品は最終的に同じ価格になる | 市場の非効率性を見つけ、割安な企業に投資 | 為替変動、地政学的リスク、ブランド力、経営戦略などを考慮 |

| リスク管理 | 投資にはリスクが伴う | 分散投資を行い、リスクを徹底的に管理する |