市場経済の基礎:所得分配の仕組みと国民生活への影響

投資の初心者

市場経済について教えてください。市場を通じて所得を国民に平等に分配する仕組みとありますが、具体的にどういうことでしょうか?

投資アドバイザー

市場経済は、基本的には、財やサービス、労働などが市場で自由に取引されることで、価格が決まり、資源が配分される仕組みです。所得の分配という点では、労働市場が重要になります。労働者は企業に労働を提供し、その対価として賃金を受け取ります。この賃金が所得となり、消費や投資に使われることで経済が回っていくのです。

投資の初心者

なるほど、労働市場で得た賃金が所得になるんですね。でも、それだけでは「平等」な分配にはならないような気がします。企業によって賃金も違いますし、そもそも働けない人もいますよね?

投資アドバイザー

良いところに気が付きましたね。市場経済は、必ずしも完全に平等な分配を実現するわけではありません。市場での競争の結果、どうしても所得格差が生じます。そのため、多くの市場経済の国では、税金や社会保障制度などを通じて、所得の再分配を行っています。例えば、高所得者から税金を多く徴収し、低所得者向けの給付金や社会福祉サービスを提供することで、格差を緩和しようとします。

市場経済とは。

「投資」に関連する『市場経済』とは、市場の働きを通じて、国内で生み出された全ての所得を国民に公平に分け与える仕組みのことです。分け与えられた所得は、人々の需要を生み出すもとになります。市場経済は、物資を分配する市場と、所得を分配する労働市場から成り立っています。また、政府の介入をできるだけ少なくする「小さな政府」を目指すという特徴があります。

市場経済とは何か

市場経済とは、物の売り買いが、欲しいと思う人と提供する人の間でバランスを取りながら値段が決まる仕組みのことです。この仕組みでは、何を作るか、誰が買うかといった資源の使い道が、それぞれの自由な判断で決まります。会社はできるだけ利益が出るように作りたいものを決め、人々は自分にとって一番良いと思うものを選びます。これらの行動が市場を通して集まり、値段という形で資源の使い道を示す合図となります。市場経済は、資源を効率よく使い、新しい技術や作り方をどんどん生み出す力となります。競争があるので、会社は常に新しい技術や製品を考え、無駄をなくそうとします。その結果、私たちはより良いものをより安く手に入れることができます。また、市場経済は個人の自由を大切にする仕組みでもあります。人々は自分の得意なことや能力を生かして自由に働き、その結果として得たものを自分のものにできます。しかし、市場経済には問題もあります。例えば、お金持ちとそうでない人の差が大きくなったり、環境が悪くなったり、市場がうまく機能しなくなったりすることがあります。これらの問題に対処するためには、政府が適切なルールを作ったり、対策を講じたりする必要があります。政府は、市場が公平に機能するように見張り、困っている人を助け、環境を守る役割を担っています。市場経済は、経済を成長させ、個人の自由も守る可能性を秘めた仕組みですが、その良いところを最大限に生かすためには、政府と市場がうまく協力していくことが大切です。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 価格決定 | 需要と供給のバランスによる |

| 資源配分 | 個人の自由な判断による |

| 効率性と革新 | 競争原理により、資源の効率的利用と技術革新を促進 |

| 個人の自由 | 得意なことや能力を生かして自由に働ける |

| 問題点 | 貧富の差の拡大、環境悪化、市場の機能不全 |

| 政府の役割 | 公平な市場の監視、弱者救済、環境保護 |

総所得の分配メカニズム

市場経済における総所得の分け方は、働く場とお金のやり取りの場を通じて行われます。働く場では、仕事の必要性と働く人の数によって給料が決まり、それが働く人の収入となります。お金のやり取りの場では、会社の株や債券などが売買され、投資する人は配当金や利息といった形で収入を得ます。この分け方は、一見すると公平に見えますが、実際には様々な事情により偏る可能性があります。例えば、教育を受ける機会の差や情報を持つ量の差、交渉する力の差などが収入の差を大きくする原因となります。また、お金のやり取りの場においては、一部のお金持ちが多くの資本を持っているため、収入の差がさらに広がる傾向があります。このような収入の差の拡大は、社会が不安定になったり、経済が成長しにくくなったりする可能性があります。なぜなら、収入の差が拡大すると、物が売れなくなり、投資も減るからです。また、社会に対する不満が高まり、犯罪が増えたり、政治が混乱したりする可能性もあります。したがって、市場経済においては、収入の分け方の公平さを保つための対策が重要となります。例えば、収入が多い人ほど税金を多く払う制度や、生活を保障する制度、教育を受ける機会を平等にすることなどが挙げられます。これらの対策を通じて、収入の差を小さくし、社会全体の幸せを大きくすることが重要です。

| 分け方 | 場所 | 収入 | 偏りの原因 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|---|---|---|

| 総所得の分け方 | 働く場 (労働市場) | 給料 | 教育機会の差、情報量の差、交渉力の差 | 社会の不安定化、経済成長の鈍化 (消費減、投資減)、不満増加、犯罪増加、政治混乱 | 累進課税制度、生活保障制度、教育機会の平等化 |

| お金のやり取りの場 (資本市場) | 配当金、利息 | 一部の富裕層による資本集中 | (同上) | (同上) |

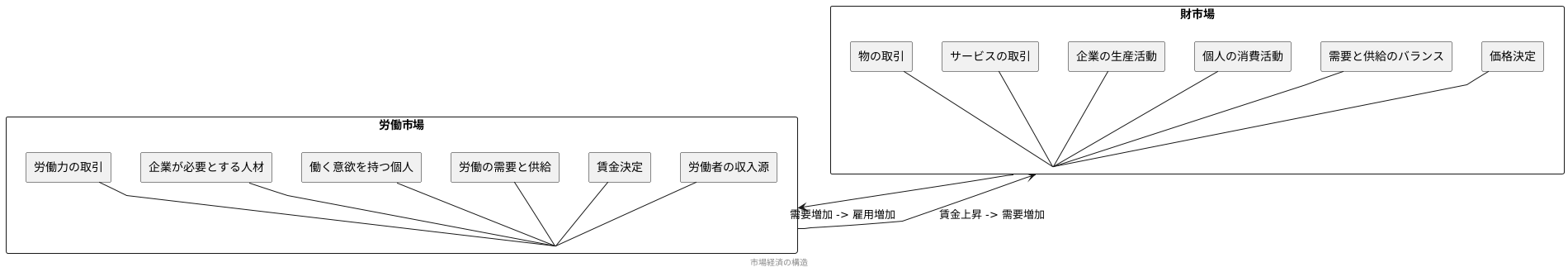

財市場と労働市場の役割

市場経済は、物やサービスが取引される財市場と、労働力が取引される労働市場という二つの主要な市場で成り立っています。財市場では、企業の生産活動と個人の消費活動が結びつき、需要と供給のバランスによって価格が決まります。この価格は、経済全体の資源を適切に配分するための重要な指標となります。一方、労働市場では、企業が必要とする人材と、働く意欲を持つ個人が結びつきます。ここでは、労働の需要と供給に応じて賃金が決まり、それが労働者の収入源となります。これらの市場は互いに深く関わり合っており、例えば、財市場で物の需要が増えれば、企業は生産を増やし、労働市場で新たな雇用が生まれます。逆に、労働市場で賃金が上がれば、個人の購買力が高まり、財市場での需要増加につながります。このように、二つの市場は影響し合いながら、経済全体の成長を支えています。ただし、市場は常にうまく機能するとは限りません。一部の企業が市場を独占したり、情報が十分に共有されなかったりすることで、資源の配分がうまくいかなくなることがあります。そのため、政府が適切な規則を設けたり、政策を実施したりすることで、市場の効率を高める必要があります。

小さな政府という考え方

市場経済において重視される「小さな政府」という考え方は、政府の役割を必要最小限に抑え、市場の自由な活動を尊重するものです。支持者は、政府の介入が市場の効率性を損ね、経済の成長を妨げると主張します。具体的には、政府による規則や税金が、企業の自由な活動を制限し、個人の意欲を低下させるためです。また、政府の支出は資源の無駄遣いにつながり、経済全体の効率を悪化させる可能性があります。そのため、国防、治安維持、法に基づく統治など、必要不可欠な機能に限定すべきと考えます。しかし、この考え方には批判もあります。所得の格差拡大や環境問題の深刻化、社会的な保障の脆弱化などが指摘されています。これらの問題は、市場の力だけでは解決が難しく、政府による積極的な関与が求められる場合があります。したがって、この考え方を採用する際は、社会的な公平性や環境保護の視点から、慎重な検討が不可欠です。政府の役割は、時代や社会の要請に応じて変化すべきであり、高齢化が進む社会においては、社会保障制度の充実が不可欠です。また、環境問題が深刻化する現代においては、環境保護のための政策が重要となります。この考え方は絶対的なものではなく、状況に応じた柔軟な対応が求められます。

| 項目 | 小さな政府の考え方 | 批判と考慮点 |

|---|---|---|

| 政府の役割 | 必要最小限に限定 (国防、治安維持、法に基づく統治など) | 所得格差拡大、環境問題深刻化、社会保障脆弱化の可能性 |

| 市場への介入 | 最小限に抑制 (市場の自由な活動を尊重) | 市場原理だけでは解決できない問題への対応が必要 |

| 規則・税金 | 企業の自由な活動を制限し、個人の意欲を低下させる | |

| 政府支出 | 資源の無駄遣いにつながり、経済全体の効率を悪化させる可能性 | |

| 適用時の注意点 | 社会的な公平性、環境保護の視点からの慎重な検討が不可欠。状況に応じた柔軟な対応 | |

| 現代社会の要請 | 高齢化社会における社会保障制度の充実、環境問題への対応 |

市場経済のメリットとデメリット

市場経済は、資源の効率的な配分や技術の進歩を促し、個人の自由を尊重するなど、多くの利点があります。しかし、収入の格差拡大や環境問題、市場の機能不全といった欠点も抱えています。最大の利点は、需要と供給の均衡によって価格が決まり、資源が効率良く分配されることです。企業は競争の中で、新しい技術や製品を開発し、費用を削減することで、技術革新と生産性の向上を促進します。さらに、個人の自由な経済活動を支え、才能や能力を生かす機会を提供します。一方で、市場経済は収入格差を拡大しやすいという問題があります。市場の仕組みは、能力や運に恵まれた人に有利に働き、そうでない人には不利になることがあります。また、環境汚染や市場の独占といった問題も引き起こす可能性があります。これらの問題に対処するためには、政府による適切な規制や政策介入が不可欠です。政府は市場の公正さを保ち、社会的弱者を保護し、環境を守る責任があります。市場経済は完璧ではありませんが、その利点を最大限に活用し、欠点を最小限に抑えることで、社会全体の幸福度を高めることができます。

| 利点 | 欠点 | 政府の役割 |

|---|---|---|

| 資源の効率的な配分 | 収入の格差拡大 | 適切な規制 |

| 技術の進歩の促進 | 環境問題 | 政策介入 |

| 個人の自由の尊重 | 市場の機能不全 | 公正さの維持、社会的弱者の保護、環境保護 |

国民生活への影響

市場経済は、私たちの暮らしに大きな影響を与えています。経済活動が活発であれば、会社は大きくなり、働く場所が増え、国民全体の収入も増えます。それにより、物が売れるようになり、暮らし向きが良くなります。また、様々な商品やサービスが提供され、私たちは自分の欲しいものを選べるようになり、生活の満足度も向上します。しかし、市場経済がうまくいかないと、暮らしに悪い影響が出ることもあります。例えば、景気が悪くなると、会社の成績が悪くなり、職を失う人が出て、全体の収入が減ってしまいます。また、物の値段が上がると、私たちが物を買う力が弱まり、生活が苦しくなります。収入の差が大きくなると、不満を持つ人が増え、幸福度が下がることもあります。そのため、国は、市場経済が安定して成長するように、そして私たちの生活が安定するように、色々な対策を行う必要があります。例えば、景気を良くする対策、働く場所を増やす対策、物価を安定させる対策、収入の差を小さくする対策などがあります。これらの対策を通じて、私たちの生活を安定させ、向上させることが大切です。また、私たち一人ひとりが、市場経済の仕組みを理解し、賢い消費者として行動することも重要です。商品の値段や品質をよく調べて、自分に必要なものを選んだり、無駄な物を買わないようにしたりすることが大切です。そうすることで、市場経済はより良く機能し、私たちの生活をより豊かにすることができます。

| 市場経済の状況 | 暮らしへの影響 | 国の対策 | 個人の行動 |

|---|---|---|---|

| 経済活動が活発 |

|

|

市場経済の仕組みを理解し、賢い消費者として行動する |

| 経済活動が停滞 |

|