供給側の要因で発生する物価上昇:コストプッシュインフレ

投資の初心者

先生、コスト・プッシュ・インフレーションについて教えてください。供給側の原因でインフレが起きるということですが、どうして原材料費が高くなったり、賃金が上がったりすると、物が売れる値段が上がるんですか?

投資アドバイザー

いい質問ですね。例えば、パン屋さんを想像してみてください。パンを作るには小麦粉などの材料や、パン職人さんのお給料が必要ですよね。もし小麦粉の値段がすごく上がったり、パン職人さんのお給料を上げないといけなくなったりしたら、パン屋さんはどうしますか?

投資の初心者

材料費や人件費が上がった分、パンの値段を上げないと、パン屋さんが損をしてしまいます!

投資アドバイザー

その通りです!コスト・プッシュ・インフレーションは、まさにそれと同じことが経済全体で起こる現象なんです。原材料費や賃金などのコストが上がると、企業は製品やサービスの値段を上げて、そのコストを消費者に転嫁しようとするため、結果として物価が上がってしまうのです。

コスト・プッシュ・インフレーションとは。

費用押し上げ物価上昇とは、供給側を原因として発生する物価上昇のことです。これは、生産者側の構造的な問題が原因であるため、価格が上昇しても供給量は増加しません。供給量が不足する原因としては、原材料費の高騰や賃金の高止まりなどが挙げられます。

コストプッシュインフレとは何か

費用増加型物価上昇は、消費者の購買意欲が高まることで物価が上がるのとは異なり、物を生産するのに必要な費用が上がることで物価が上昇する現象です。企業は、製品を作るための材料費や従業員への給与などが上がると、その分を製品価格に上乗せせざるを得ません。その結果、経済全体で物価が上がります。これは、物がよく売れることで物価が上がるのとは違い、経済成長が伴わないのに物価だけが上がるという困った事態を引き起こします。例えば、原油の値段が上がると、ガソリン代だけでなく、物の運搬にかかる費用や製品の製造費用も上がり、様々な物の値段に影響します。また、労働組合が強く給与の引き上げを求めると、企業は人件費の負担が増え、製品価格を上げざるを得なくなることもあります。このように、費用増加型物価上昇は、経済全体に広く影響を及ぼす可能性があり、対策が難しいとされています。

| 要因 | 説明 | 影響 |

|---|---|---|

| 定義 | 生産コストの上昇による物価上昇 | 経済成長を伴わない物価上昇 |

| 例 | 原油価格の高騰、人件費の高騰 | ガソリン代、輸送費、製品価格の上昇 |

| 特徴 | 経済全体に広範囲な影響 | 対策が困難 |

供給側の構造的欠陥

費用増加が原因で発生する物価上昇の深刻な問題点は、供給側の構造的な弱さが原因で、価格が上がっても製品の供給量が増加しないことです。通常の物価上昇であれば、価格の上昇に応じて会社の生産意欲が高まり、供給量が増えることで、ある程度価格上昇が抑えられると考えられます。しかし、費用増加による物価上昇の場合、原材料価格の高騰や給与の増加といった要因は、会社が管理できる範囲を超えることが多く、生産量を増やしたくても増やせない状況に陥ることがあります。例えば、特定の原材料を海外からの輸入に頼っている場合、その原材料の価格が国際的な要因で高騰すると、国内の会社は生産にかかる費用を抑えることが難しくなります。また、労働市場の硬直性により、給与が容易に下がらない場合も、会社の費用の負担が増加し、価格を製品価格に上乗せせざるを得なくなります。このような構造的な問題があると、金融政策だけでは物価上昇を抑えることが難しく、政府による規制の緩和や産業構造の改革といった、より根本的な対策が必要となります。

| 問題点 | 原因 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 費用増加による物価上昇 | 供給側の構造的な弱さ (原材料価格高騰、給与増加など) | 価格上昇しても供給量が増加しない | 規制緩和、産業構造改革などの根本的な対策 |

原材料費の高騰

生産に必要な素材の値段が上がることは、物価が上がる要因の一つです。石油や天然ガス、金属といった資源の値段が上がると、会社が物を作るための費用が直接高くなります。特に、たくさんのエネルギーを使う産業や、特定の資源に頼っている産業では、その影響が大きくなります。例えば、化学製品を作るにはたくさんの石油が必要なので、原油の値段が上がると化学製品の値段も上がります。また、建物を建てる際には、鉄やセメントなどの値段が上がると、建物を建てる費用全体が上がります。さらに、素材の値段が上がることは、食べ物の値段にも影響します。肥料や農薬の値段が上がったり、運ぶための費用が増えたりすると、農作物の値段が上がり、最終的には私たちが食べ物を買うためのお金が増えることになります。最近では、世界情勢が不安定だったり、異常な気候が起こったりすることが、資源の値段が変動する大きな原因となっており、今後も注意が必要です。

| 要因 | 影響 | 例 |

|---|---|---|

| 素材の値段上昇 (石油、天然ガス、金属など) | 物価上昇 |

|

| 世界情勢の不安定化、異常気象 | 資源価格の変動 | 今後の注意が必要 |

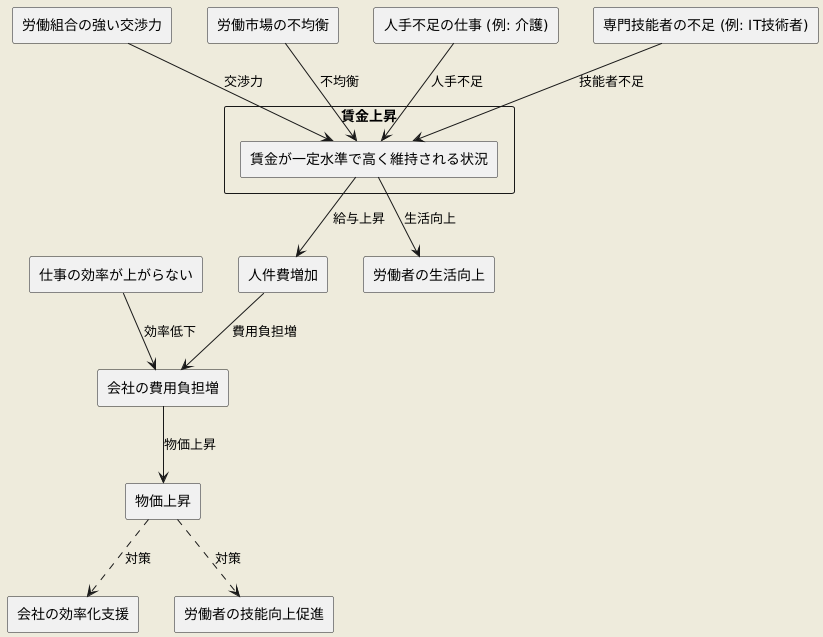

賃金の高止まり

賃金が一定水準で高く維持される状況は、費用が増加することで物価が上昇する現象の一因となることがあります。労働者の組合が強い交渉力を持っていたり、仕事を探す人と企業が求める人材との間でバランスが崩れたりすることで、給与が上がると、会社の人件費が増え、それが商品やサービスの値段に反映されることがあります。特に、多くの人手を必要とする仕事や、特別な技能を持つ人を多く必要とする仕事では、給与の上昇が値段に大きく影響します。例えば、高齢者や体の不自由な人を手助けする仕事や病院などでは、働く人が不足しており、給与を上げざるを得ない状況です。また、情報技術者やプログラムを作る人も、必要とする企業が多く、給与が上がりやすい傾向にあります。給与が上がることは、働く人の生活が豊かになるという良い面がありますが、仕事の効率が上がらないまま給与だけが上がると、会社の費用負担が増え、物価上昇につながる可能性があります。そのため、給与を上げると同時に、会社がもっと効率的に仕事ができるように支援したり、働く人が技能を向上させるための取り組みを促進したりすることが大切です。

コストプッシュインフレへの対策

コスト上昇型物価上昇への対策は、需要に起因する物価上昇への対策とは異なり、複雑で多岐にわたります。金融引き締めなどの金融政策は、需要を抑制することで物価上昇を抑えますが、コスト上昇型の場合、需要が旺盛ではないため、景気後退を招く可能性があります。そのため、政府は、供給側の構造的な問題に対処するための政策を行う必要があります。具体的には、規則緩和による競争促進、技術革新の推進、エネルギー効率の向上、海外資源への依存度低減などが挙げられます。また、労働市場の流動性を高め、労働者の能力向上を支援することで、賃金の上昇を生産性の向上に繋げることも重要です。さらに、企業が費用削減努力を行うための誘因を与える政策や、価格転嫁を抑制するための監視体制の強化なども有効です。コスト上昇型物価上昇は、すぐに解決できる問題ではありませんが、政府、企業、労働者が協力し、構造的な問題に真摯に取り組むことで、克服できるでしょう。

| 対策の種類 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 供給側の構造改革 | 規則緩和による競争促進、技術革新の推進、エネルギー効率の向上、海外資源への依存度低減 | コスト削減、生産性向上 |

| 労働市場の改革 | 労働市場の流動性向上、労働者の能力向上支援 | 賃金上昇を生産性向上に繋げる |

| 企業への働きかけ | 費用削減努力への誘因付与、価格転嫁抑制のための監視体制強化 | 価格抑制 |