経済を読み解く:正の相互関係とは何か?

投資の初心者

先生、投資の用語で『正の相関関係』っていうのがありますよね。価格が上がると供給が増えるみたいな関係のことだって書いてあるんですが、いまいちピンと来なくて…。もっと分かりやすく教えてもらえませんか?

投資アドバイザー

はい、正の相関関係ですね。簡単に言うと、二つのものが同じように動く関係のことです。例えば、気温が上がるとアイスクリームの売り上げも上がりますよね。これも正の相関関係の一例です。片方が増えればもう片方も増える、というイメージで捉えると分かりやすいですよ。

投資の初心者

なるほど!気温とアイスクリームの例えはすごく分かりやすいです。じゃあ、株価と景気も正の相関関係にあるって言えますか?景気が良くなれば株価も上がる、みたいな。

投資アドバイザー

その通りです!景気が良くなると企業の業績が上がり、株価も上がる傾向があります。ですから、株価と景気は一般的に正の相関関係にあると言えますね。理解が深まってきましたね。

正の相関関係とは。

「投資」で使われる『良い相互関係』とは、二つの数値において、片方が大きくなるともう片方も大きくなる状態を指します。例えば、物の値段が上がると供給量が増え、値段が下がると供給量が減るという供給の法則は、「良い相互関係」にあります。反対に、片方が大きくなるともう片方が小さくなる関係を「悪い相互関係」といい、二つの数値に繋がりがないことを「相互関係なし」といいます。

正の相互関係の基本

経済や金融の世界では、多くの要素が複雑に関わり合っています。その中で「正の相互関係」とは、二つの要素が互いに影響し合い、同じ方向に動く関係を指します。一方の要素が増えれば、もう一方も増え、一方が減れば、もう一方も減るという関係です。この関係を理解することは、経済の動きを予測したり、投資の計画を立てる上で非常に重要です。例えば、ある商品への需要が増加すると、その価格も上がるという関係は、典型的な正の相互関係です。逆に、需要が減少すると、価格も下がる傾向があります。このように、正の相互関係は、私たちの身の回りの経済現象の多くに存在します。この関係性を把握することで、より賢明な経済活動を行うことができるようになります。統計学やデータ分析においても活用され、市場の分析や予測、政策の効果測定など、様々な分野に応用されています。正の相互関係を理解することは、経済知識を深めるだけでなく、社会全体を理解するための大切な一歩となるでしょう。

| 関係の種類 | 説明 | 例 | 重要性 |

|---|---|---|---|

| 正の相互関係 | 二つの要素が同じ方向に動く関係(一方が増えればもう一方も増え、一方が減ればもう一方も減る) | 商品への需要増加と価格上昇 | 経済予測、投資計画、市場分析、政策効果測定、経済知識の深化 |

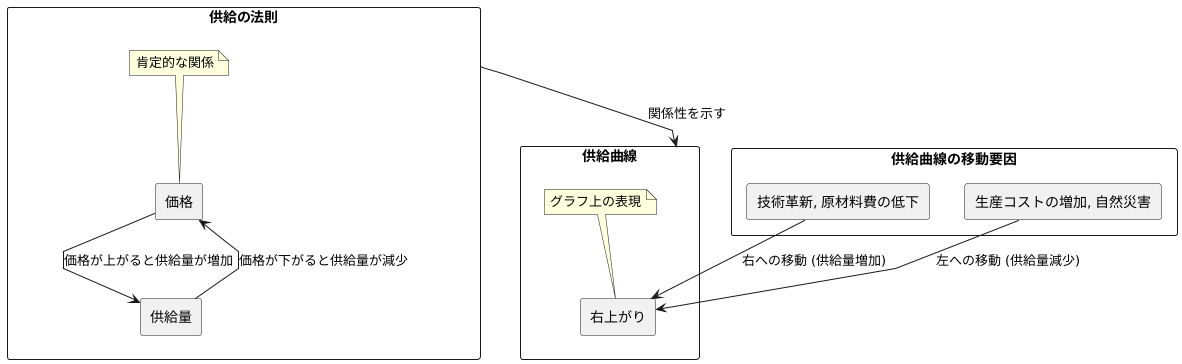

供給の法則と正の相互関係

経済学の基本原則である「供給の法則」は、価格と供給量の間の肯定的な関係を示す好例です。この法則によれば、商品やサービスの価格が上がると、供給量も増加します。これは、企業が高い価格で販売することで利益を増やせるため、生産量を増やそうとするからです。逆に、価格が下がると供給量は減少します。この関係は、グラフ上では右上がりの線、つまり「供給曲線」として表されます。供給曲線は、技術革新や原材料費の低下など、さまざまな要因で移動します。これらの要因は、同じ価格でより多くの供給を可能にし、曲線を右へ移動させます。反対に、生産コストの増加や自然災害は供給曲線を左へ移動させ、供給量を減少させます。市場の状況に応じて曲線は変化しますが、価格上昇時に供給量が増え、価格下落時に供給量が減るという肯定的な関係は維持されます。

正の相互関係と負の相互関係

正の相互関係とは反対に、負の相互関係は、二つの事柄の間で、片方が増えると他方が減り、片方が減ると他方が増える関係です。たとえば、ある物の値段が上がると、それを買いたいと思う人が減るという関係がこれにあたります。値段が高くなると、人々はもっと安い別の物を探したり、買うのをやめたりするため、買いたいと思う人は減ります。逆に、値段が安くなると、人々はもっとたくさん買うため、買いたいと思う人は増えます。このように、負の相互関係は、市場での人々の行動を表しています。値段と買いたいと思う人の数の関係は、グラフにすると右下がりの線になります。この線は「需要曲線」と呼ばれ、市場を分析する上でとても大切です。また、正の相互関係と負の相互関係のどちらでもない状態として、「無相関」というものがあります。無相関とは、二つの事柄の間に関係が全くない状態を指します。例えば、ある場所の雨の量と別の場所の株価の動きは、普通は無相関だと考えられます。雨の量が増えても、株価の動きに直接影響を与えるとは考えにくいからです。このように、経済や社会の出来事を分析する際には、正の相互関係、負の相互関係、無相関の三つの関係を考えることが大切です。それぞれの関係をきちんと理解することで、より正確な分析や予測ができるようになります。

| 関係 | 説明 | 例 | グラフ |

|---|---|---|---|

| 正の相互関係 | 片方が増えると他方も増え、片方が減ると他方も減る | (テキストに例示なし) | 右上がりの線 |

| 負の相互関係 | 片方が増えると他方が減り、片方が減ると他方が増える | 値段が上がると買いたい人が減る | 右下がりの線(需要曲線) |

| 無相関 | 二つの事柄の間に関係が全くない | ある場所の雨の量と別の場所の株価の動き | (関係性なし) |

投資における正の相互関係

投資の世界では、資産間の連動性が重要です。正の連動性とは、ある資産の価値が上がると、別の資産の価値も上がりやすい関係を指します。例えば、ある国の経済全体が良好な時、その国の多くの企業の株価も同様に上昇する傾向があります。これは、経済状況と株価の間に正の連動性があるためです。しかし、正の連動性が高い資産に集中投資すると、リスクも集中してしまいます。市場全体が不況になると、それらの資産も一斉に価値を下げ、大きな損失につながる可能性があります。そのため、異なる種類の資産を組み合わせることで、リスクを分散することが大切です。株と債券のように、一般的に逆の値動きをする資産を組み合わせることで、安定した収益を期待できます。投資信託などを活用すれば、手軽に分散投資ができます。自身の投資目標やリスク許容度に合わせて、適切な資産配分を行いましょう。

| 連動性 | 説明 | 例 | リスク | 対策 |

|---|---|---|---|---|

| 正の連動性 | ある資産の価値が上がると、別の資産の価値も上がりやすい関係 | 経済状況と株価 | 集中投資によるリスク集中 | 異なる種類の資産を組み合わせる(分散投資) |

| 逆の連動性 | 一般的に逆の値動きをする資産 | 株と債券 | – | 安定した収益を期待できる |

日常生活における正の相互関係

私たちの暮らしの中には、互いに良い影響を与え合う関係が数多く存在します。例えば、学びに励む時間と試験の結果は、一般的にそのような関係にあると言えます。学びに費やす時間を増やせば、試験で良い結果を得られる可能性が高まり、逆に時間を減らせば、結果が振るわなくなることが考えられます。また、体を動かす時間と健康状態も同様です。適度な運動を続ければ、健康が維持・向上し、運動不足になれば、健康を損なう恐れがあります。さらに、睡眠時間と集中力も密接に関わっています。十分な睡眠をとることで、集中力が高まり、仕事や学習の効率が上がることが期待できますが、睡眠不足は集中力を低下させ、効率を下げる原因となります。このように、日々の生活における様々な要素は、互いに影響し合っています。これらの関係性を意識することで、より健康的で豊かな生活を送ることが可能になります。目標を達成するために、努力と成果の関係を理解し、計画的に努力を重ねることで、目標達成に近づくことができるでしょう。人間関係においても、対話の量と親密さの関係を意識し、積極的にコミュニケーションを図ることで、良好な人間関係を築くことができます。良い影響を与え合う関係を理解し、生活に取り入れることで、より充実した人生を送ることができるはずです。

| 要素A | 要素B | 関係性 |

|---|---|---|

| 学びの時間 | 試験の結果 | 学びの時間が増えると、良い結果を得られる可能性が高まる |

| 体を動かす時間 | 健康状態 | 適度な運動は健康を維持・向上させる |

| 睡眠時間 | 集中力 | 十分な睡眠は集中力を高める |

| 努力 | 成果 | 計画的な努力は目標達成に近づく |

| 対話の量 | 親密さ | 積極的なコミュニケーションは良好な人間関係を築く |