需要逼迫型物価上昇:経済の過熱と物価の関係

投資の初心者

ディマンド・プル・インフレーションについて教えてください。需要が原因で物価が上がるってことみたいだけど、どうしてそうなるのか、もっと詳しく知りたいです。

投資アドバイザー

はい、ディマンド・プル・インフレーションは、おっしゃる通り需要が原因で物価が上がる現象です。たとえば、みんながお金をたくさん使って物を買おうとすると、お店の商品はどんどん売れていきますよね?

投資の初心者

はい、売れていきます。人気の商品はすぐに売り切れちゃったりします。

投資アドバイザー

そうですね。もし、お店がすぐにたくさんの商品を準備できない場合、どうなると思いますか?

ディマンド・プル・インフレーションとは。

「投資」に関する言葉で、『需要けん引型インフレ』というものがあります。これは、インフレが発生する原因が、需要側にある状態を指します。具体的には、景気が過熱し、全体の需要が供給を上回ることで生じます。「需要インフレ」とも呼ばれます。

需要逼迫型物価上昇とは

需要逼迫型物価上昇とは、世の中全体の欲しいという気持ちが、実際に供給できる量を大きく超えてしまい、物が継続的に値上がりする状態を指します。これは景気が良い時に起こりやすく、人々が物を買いたいという気持ちが高まり、会社が一生懸命作っても需要に追いつかない時に発生します。欲しい気持ちが増える原因は様々で、国の支出が増えたり、税金が安くなって自由に使えるお金が増えたり、海外からの注文が増えたりすることが考えられます。大切なのは、欲しい気持ちの増加が供給量の増加を上回ることで、お店での競争が激しくなり、会社が値段を上げる理由を持つことです。この状態が続くと、給料も上がりやすくなり、それがさらに物価上昇を加速させるという良くない流れになることもあります。需要逼迫型物価上昇は、経済成長の中で自然に起こることもありますが、そのままにしておくと経済が不安定になる可能性があるため、適切な対応が必要です。

| 要因 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 需要が供給を大幅に上回り、物価が継続的に上昇する状態 |

| 発生時期 | 景気が良い時 |

| 原因 |

|

| 影響 |

|

| 対策 | 適切な対応が必要 |

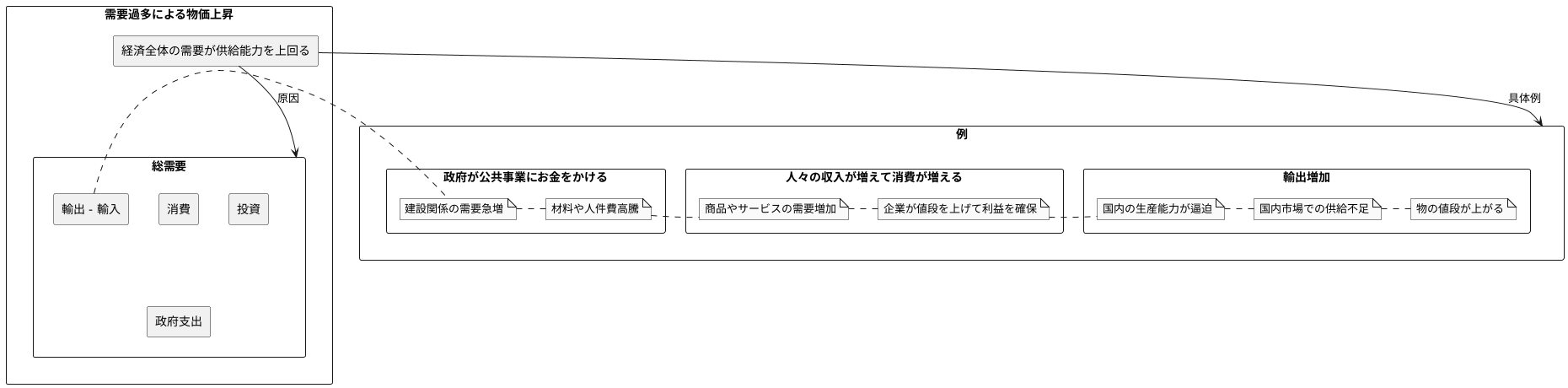

発生原因:総需要の超過

需要過多による物価上昇は、経済全体の需要が供給能力を上回ることで生じます。総需要は、消費、投資、政府支出、輸出から輸入を差し引いた額の合計です。これらが合わさって増加すると、経済は活発になりますが、需要の増加が供給の増加を上回ると、物の値段が上がります。例えば、政府が公共事業にお金をかけると、建設関係の需要が急増し、材料や人件費が高くなることがあります。また、人々の収入が増えて消費が増えると、様々な商品やサービスの需要が増え、企業は値段を上げて利益を確保しようとします。さらに、輸出が増えると、国内の生産能力が海外の需要に応えるために逼迫し、国内市場での供給が不足し、物の値段が上がる可能性があります。このように、総需要の増加は様々な要因が複雑に関係して発生し、経済全体に影響を与えます。

景気過熱との関係

需要が逼迫することで物価が上がる現象は、経済が過熱している状態と深く関わっています。経済過熱とは、国の経済力が本来持っている成長力を大きく超えて成長し、働く人々や資金、材料といった資源が限界まで使われている状況を指します。この状況下では、企業は増える需要に応えようと最大限の生産をしますが、供給能力には限りがあるため、商品の値段を上げざるを得ません。また、働く人の市場では、人手が足りなくなり、給料を上げる圧力が強まります。給料が上がると、企業の生産にかかる費用が増え、それがさらに物価上昇を加速させるという悪い循環を生み出す可能性があります。経済過熱は、一時的には経済成長を促すように見えますが、長くは続かず、需要が逼迫して物価が上がり、最終的には経済が悪くなる可能性があります。そのため、政府や中央銀行は、経済過熱の兆候を早く見つけ、適切な金融政策や財政政策を行うことで、経済の安定を図る必要があります。

需要インフレーション

需要逼迫型物価上昇は、需要インフレーションとも呼ばれ、市場における需要と供給の不均衡が原因で発生します。具体的には、商品やサービスに対する需要が、それらを供給する能力を上回る状態が継続することで、企業は価格を引き上げて利益を増やそうとします。これが連鎖的に起こり、経済全体の物価水準が上昇する現象が需要インフレーションです。この現象は、経済が成長し始めた時期によく見られ、消費者の購買意欲が高まり、企業が投資を活発に行うことで経済全体が活性化されます。しかし、需要の増加があまりにも急激である場合、供給が追い付かなくなり、物価が急騰する可能性があります。このような状況を抑制するために、政府や中央銀行は、金利の引き上げや政府支出の削減などの政策を通じて、経済全体の需要を調整し、物価の安定を目指します。需要インフレーションは、経済成長の促進と物価の安定という二つの側面を持つため、適切な政策による対応が求められます。

| 要因 | 説明 | 対策 |

|---|---|---|

| 需要逼迫型物価上昇 (需要インフレーション) | 市場における需要と供給の不均衡。 商品やサービスに対する需要が供給能力を上回る。 企業が価格を引き上げ、経済全体の物価水準が上昇。 |

金利の引き上げ、政府支出の削減など。 経済全体の需要を調整し、物価の安定を目指す。 |

政策対応の重要性

需要過多による物価上昇が起きた場合、政府と中央銀行は速やかに適切な政策を講じる必要があります。対応が遅れると、物価上昇がさらに進み、国民生活を苦しめるだけでなく、企業の投資意欲を低下させ、経済全体の成長を妨げる可能性があります。

中央銀行は、金融政策を用いて金利を調整し、全体の需要を管理します。金利を上げることで、企業の借り入れ費用が増加し、投資が抑えられると同時に、消費者の貯蓄意欲が高まり、消費が抑制されます。また、政府は財政政策を通じて、公共事業などの支出を減らしたり、税率を引き上げたりすることで、全体の需要を抑えることができます。

需要過多による物価上昇への対応は、目先の対策だけでなく、長期的な視点も重要です。例えば、生産能力を拡大するために、企業の設備投資を促したり、技術革新を支援したりすることも有効です。また、労働市場の流動性を高め、労働力の供給を増やすことも、物価上昇の抑制に繋がります。

適切な政策対応は、経済の安定を維持し、持続的な成長を実現するために欠かせません。状況を正確に把握し、時機を逃さず政策を実行することが求められます。

| 要因 | 短期的な対策 | 長期的な対策 |

|---|---|---|

| 需要過多による物価上昇 |

|

|