需要を喚起する政策:経済成長への道筋

投資の初心者

総需要拡大政策について教えてください。具体的にどんなことをするのか、いまいちピンときません。

投資アドバイザー

はい、総需要拡大政策は、簡単に言うと、国がお金を使って、みんながお金を使うように促す政策です。例えば、道路や橋を作ったり(公共事業)、税金を安くしたりすることで、景気を良くしようとします。

投資の初心者

なるほど、公共事業や減税で、世の中に出回るお金を増やすんですね。でも、それだけで本当に景気が良くなるんですか?

投資アドバイザー

良い質問ですね。それだけではありません。お金の量を増やしたり(金融政策)、企業が投資しやすいようにしたり、色々な方法を組み合わせて効果を高めることを目指します。ただし、やりすぎると物価が上がりすぎる(インフレ)可能性もあるので、バランスが大切です。

総需要拡大政策とは。

「投資」に関する言葉で『需要喚起策』とは、政府が経済活動に積極的に関わり、物を求める動きを活発にする政策を指します。物価が下がり続ける状況では、物が余る状態を解消することが必要です。その手段として、(1)市場に出回るお金の量を増やす、(2)国のお金を様々な事業に使う、(3)税金を少なくして消費を促す、といった金融面や財政面からの対策があります。もし経済全体で物が余っている場合、政府が公共事業などを行い、物の需要を増やして、供給量と需要量のバランスを取ることで、仕事を探している人が全員働ける状態に近づけることができます。

総需要拡大政策とは何か

総需要拡大政策は、国が積極的に経済に関与し、国内全体の需要を増やそうとする経済対策です。特に、物が売れ残り、値段が下がり続ける状況では、需要が供給よりも少ない状態を改善するために重要となります。このような状態が続くと、会社は物が売れずに生産を減らし、働く人の雇用が不安定になるなど、経済全体の元気がなくなってしまいます。

そこで国は、色々な方法で人々の物を買いたい気持ちを高め、経済を活発にしようとします。これは一時的な対策ではなく、経済が長く成長するための大切な計画の一部です。国は経済の状態を詳しく調べて、適切な対策をタイミング良く行うことで、経済の安定と成長を目指します。総需要拡大政策は、経済を安定させ、国民の生活を良くするために欠かせないものであり、その効果を理解することは、私たち一人ひとりの生活にも深く関わってきます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 総需要拡大政策 | 国が積極的に経済に関与し、国内全体の需要を増やそうとする経済対策 |

| 目的 | 需要不足の改善、経済の活性化、経済の安定と成長 |

| 影響 | 雇用安定、国民生活の向上 |

| 重要性 | 経済の安定と成長に不可欠 |

金融政策による需要喚起

金融政策は経済全体の需要を刺激するために、とても大切な役割を担っています。主な手段として、世の中に出回るお金の量を調整することで、経済の活性化を目指します。具体的には、中央銀行が市場にお金を供給し、企業や個人がお金を借りやすい環境を作ることで、投資や消費を促します。金利を下げることも効果的な手段です。住宅ローンや事業資金の金利が下がれば、人々はよりお金を使いやすくなり、経済活動が活発になります。また、量的緩和という政策もあります。これは、中央銀行が国債などを買い取ることで、市場に大量のお金を供給し、金利の低下を促す政策です。ただし、金融政策は経済状況をよく見ながら、慎重に進める必要があります。過度な金融緩和は物価上昇につながる可能性があるため、注意が必要です。金融政策は、経済の安定と成長のために、バランスを取りながら運用されなければなりません。

| 金融政策の役割 | 主な手段 | 具体的な効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 経済全体の需要を刺激 |

|

|

|

財政政策による需要喚起

財政政策とは、国の支出や税の仕組みを通じて、経済全体の活力を高めるための政策です。例えば、道路や橋などを整備する公共事業は、建設業界で働く人々の雇用を生み出し、経済を活性化させる効果があります。また、教育や医療といった社会保障への支出を増やすことは、人々の生活を安定させ、消費を促すことにつながります。税金を少なくすることも重要な手段です。所得税や企業の税金を減らすことで、個人や企業が自由に使えるお金が増え、消費や投資が活発になることが期待されます。特に、消費税を下げることは、消費を直接的に後押しする効果があります。しかし、財政政策は、経済の状態に合わせて適切に行う必要があり、過度な支出は国の借金を増やす可能性があるため、注意が必要です。経済の安定と成長のためには、長い目で見て計画的に進めることが大切です。

| 財政政策 | 内容 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 国の支出 | 公共事業(道路、橋など)、社会保障(教育、医療など) | 雇用創出、経済活性化、生活安定、消費促進 | 過度な支出は国の借金増加 |

| 税の仕組み | 所得税、法人税、消費税の減税 | 個人・企業の可処分所得増加、消費・投資の活性化 | 経済状況に応じた適切な実施が必要 |

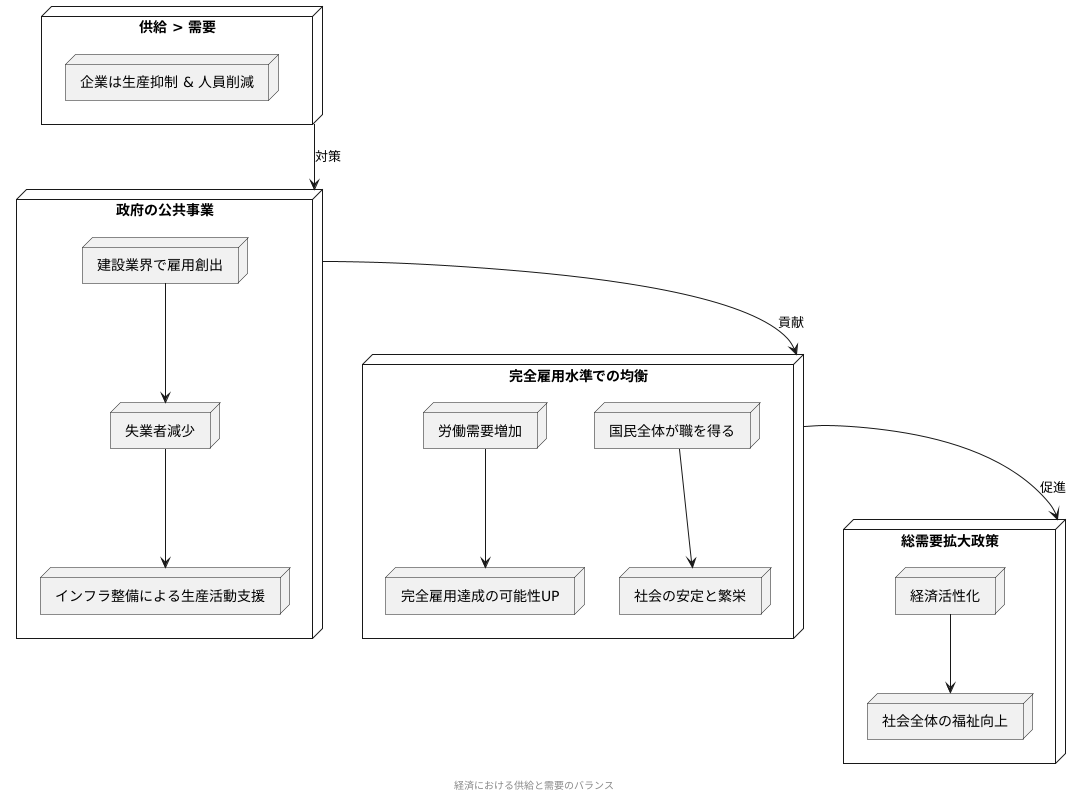

完全雇用達成への貢献

経済における供給が需要を上回る状態では、企業は生産を抑え、人員削減を行うことがあります。この状況を改善するために、政府が公共事業を実施し、需要の不足を補填することは有効な手段です。公共事業は建設業界を中心に新たな雇用を生み出し、失業者の減少に繋がります。また、整備された基盤施設は、企業の生産活動を支え、経済全体の効率を高める効果が期待できます。経済が完全雇用水準で均衡すれば、労働需要が増加し、完全雇用達成の可能性が高まります。これは国民一人ひとりが職を得られる状態であり、社会の安定と繁栄に不可欠です。総需要を拡大する政策は、経済活性化だけでなく、社会全体の福祉向上にも貢献します。政策の効果を最大限に引き出すには、経済状況を正確に把握し、適切な時期に、適切な規模で実施することが重要です。

政策の留意点と今後の展望

経済を活性化させるための需要を増やす政策は、効果的な手段となりえますが、実行には注意が必要です。金融政策では、過度な金融緩和が物価上昇を招く危険性があり、財政政策では、過剰な財政支出が国の借金を増やす恐れがあります。そのため、政策の効果と悪い影響をよく考え、バランスの取れた政策運営が求められます。今後の経済を考えると、子供の数が減り高齢者が増える問題や世界とのつながりが深まることなど、多くの課題があります。これらの課題に対応するためには、需要を増やす政策だけでなく、社会の仕組みを変える改革や決まりを緩めることなど、様々な政策を組み合わせることが必要です。また、未来の世代も豊かに暮らせる経済成長を実現するためには、環境を守る取り組みや技術の進歩を促すことも大切です。需要を増やす政策は、これらの課題に対応するための手段として、今後も重要な役割を担うと考えられます。政策の効果を最大限に引き出すためには、国民一人ひとりが経済に関心を持ち、政策を理解することが重要です。

| 政策 | 目的 | 注意点 |

|---|---|---|

| 需要を増やす政策 | 経済活性化 |

|

| 社会の仕組みを変える改革、規制緩和 | 少子高齢化、グローバル化への対応 | バランスの取れた政策運営 |

| 環境保護、技術革新 | 未来世代が豊かに暮らせる経済成長 | 国民一人ひとりが経済に関心を持ち、政策を理解することが重要 |