物価上昇率の鈍化:経済への影響と対策

投資の初心者

先生、投資の勉強をしているのですが、ディスインフレーションという言葉の意味がいまいち分かりません。インフレーションが落ち着いた状態、というくらいの理解なのですが…もっと詳しく教えていただけますか?

投資アドバイザー

はい、いい質問ですね。ディスインフレーションは、物価の上昇率(インフレ率)が低下している状態を指します。例えば、去年は物価が3%上がったけれど、今年は1%しか上がらなかった、という場合がディスインフレーションにあたります。物価自体は上がり続けている点がポイントです。

投資の初心者

なるほど、物価は上がり続けているけれど、その上がり方が緩やかになっている状態なのですね。それなら、デフレーションとはどう違うのですか?デフレーションも物価が下がるイメージがあります。

投資アドバイザー

良いところに気が付きましたね。デフレーションは、物価が継続的に下落する状態です。ディスインフレーションは物価の上昇率が鈍化するだけなので、物価自体は上がっています。デフレーションは物価が下がる、ディスインフレーションは物価の上がり方が緩やかになる、と覚えておくと良いでしょう。

ディスインフレーションとは。

「投資」に関連する用語で、『物価上昇率の鈍化』について説明します。(物価上昇は止まったものの、物価下落には至っていない状態を指します。)

物価上昇率鈍化とは何か

物価上昇率の鈍化とは、物が値上がりし続ける状況下で、その値上がりのペースが以前より緩やかになることを意味します。これは、世の中の物の値段が上がり続ける状態が完全になくなったわけではなく、その勢いが弱まっている状況です。例えば、昨年一年間で物の値段が3%上がったのに対し、今年は1%の上昇にとどまった場合、物の値段は上がっていますが、その速度は遅くなっているため、物価上昇率の鈍化と言えます。この状態は、単に物の値段が安定しているのとは異なり、経済に様々な影響を与える可能性があります。物価上昇率の鈍化は、企業や消費者の行動、お金の流れに関する政策、海外との経済的なつながりなど、多くの要素が関係して起こる複雑な現象です。したがって、物価上昇率の鈍化を理解するためには、経済全体の動きを把握し、それぞれの要素がどのように影響し合っているかを分析する必要があります。また、物価上昇率の鈍化は、一時的な現象であることもあれば、長期的な流れの一部であることもあります。そのため、政策を考える人や企業の経営者は、物価上昇率の鈍化がいつまで続くのかを見極め、適切な対策を考えることが大切です。具体的な対策としては、お金を借りやすくする政策や、国の財政を使った対策、規制を緩めることなどが考えられますが、これらの政策は、物価上昇率の鈍化の根本的な原因や経済状況によって効果が異なるため、慎重に検討する必要があります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 物価上昇率の鈍化 | 物が値上がりし続ける状況下で、その値上がりのペースが以前より緩やかになること |

| 例 | 昨年一年間で物の値段が3%上昇、今年は1%の上昇 |

| 影響 | 企業や消費者の行動、金融政策、国際経済など |

| 持続性 | 一時的な現象または長期的な流れの一部 |

| 対策例 | 金融緩和、財政政策、規制緩和 |

物価上昇率鈍化の経済への影響

物価上昇の速度が緩やかになることは、経済に多岐にわたる影響を及ぼします。肯定的な側面としては、消費者の購買意欲が高まることが挙げられます。生活必需品などの値段の上昇が抑えられることで、消費者はこれまでと同じ収入で、より多くの商品を購入できます。これにより、消費活動が活発になり、国内全体の経済が活性化する可能性があります。また、企業にとっては、生産コスト上昇の圧力が軽減されるため、業務効率の改善に注力できます。その結果、企業の利益が増加し、新たな分野への投資や雇用の機会が増えることが期待されます。

しかしながら、物価上昇率の鈍化には注意が必要です。企業は、これまで物価が上昇することを前提としていた価格設定を見直す必要があり、場合によっては商品の値下げを余儀なくされることもあります。また、消費者は商品の値段が更に下がることを期待し、購入を遅らせる傾向があります。この状況が続くと、需要が減退し、経済成長の速度が低下する可能性があります。さらに、物価上昇率の鈍化が極端に進むと、継続的な物価の下落であるデフレーションに陥る危険性があります。デフレーションは、消費や投資の停滞、企業の収益悪化、雇用の不安定化など、深刻な経済問題を引き起こす可能性があります。したがって、物価上昇率の鈍化は、経済に良い影響と悪い影響を与える可能性があるため、状況を注意深く見守り、適切な政策を行うことが大切です。

| 影響 | 肯定的な側面 | 注意点・否定的な側面 |

|---|---|---|

| 消費者 | 購買意欲の向上 (生活必需品などの購入増) |

|

| 企業 |

|

|

| 経済全体 | 消費活動の活性化、国内経済の活性化 | デフレーションのリスク (消費・投資停滞、企業収益悪化、雇用不安) |

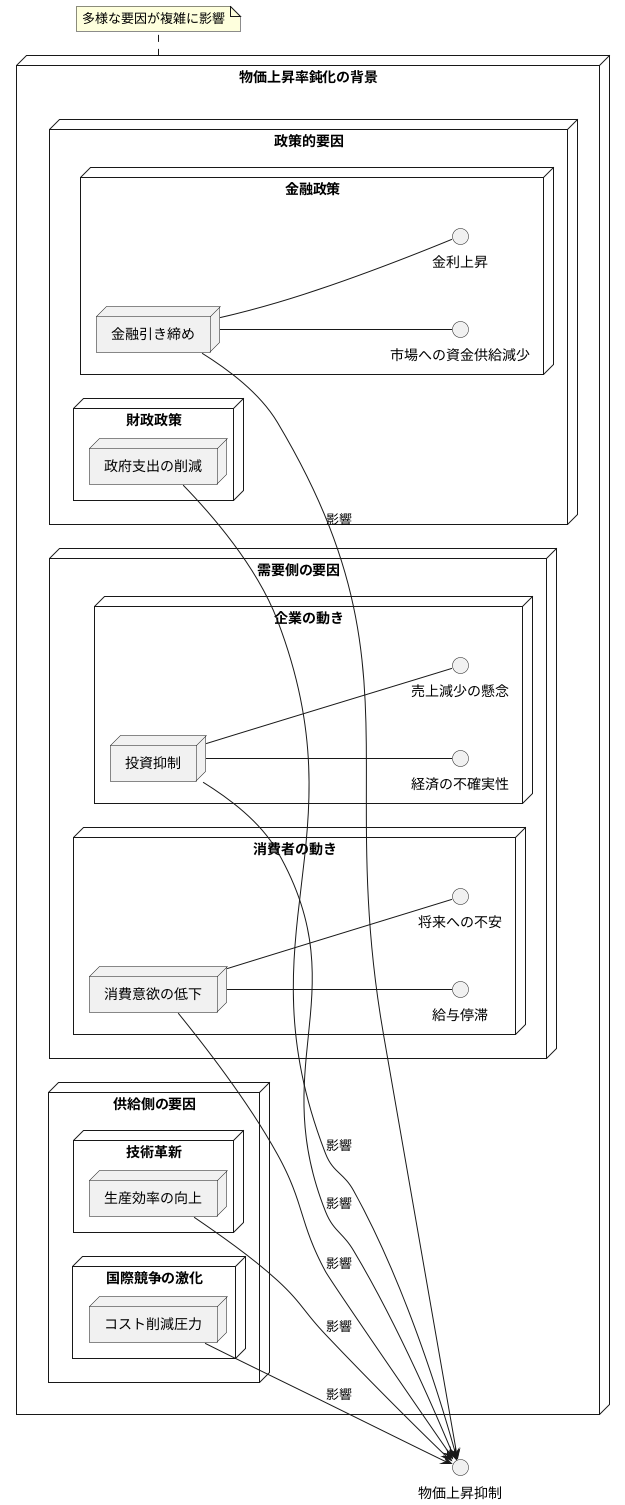

物価上昇率鈍化の原因

物価の上がり方が緩やかになっている背景には、様々な要因が複雑に絡み合っています。物を買う側の動きとしては、消費者がお金を使う気持ちが弱まったり、会社が新しい事業にお金を出さなくなることが考えられます。消費者がお金を使いたくないのは、給料がなかなか上がらなかったり、将来に対する不安があるからです。会社が投資を控えるのは、経済がどうなるか分からなかったり、物が売れなくなる心配があるからです。このような状況が続くと、全体として物が売れなくなり、物価が上がる力が弱まります。

物を作る側の動きとしては、新しい技術で効率が良くなったり、世界中で競争が激しくなっていることが考えられます。技術が進歩すると、少ない資源でたくさんの物が作れるようになり、供給が増えます。国際競争が激しくなると、会社は値段で負けないようにコストを下げようとするため、物価が上がりにくくなります。また、政府や中央銀行の政策も影響します。中央銀行がお金の流れを抑える政策を取ると、市場に出回るお金が減り、金利が上がります。すると、会社は投資を控えるようになり、消費者はお金を借りにくくなるため、物が売れなくなり、物価が上がる力が弱まります。さらに、政府が使うお金を減らすと、全体として物が売れなくなり、物価の上昇を抑える効果があります。

これらの要因が互いに影響し合い、物価の上がり方が緩やかになっています。したがって、物価上昇率が鈍化している原因をはっきりさせるためには、物を買う側、作る側、そして政策という3つの側面から総合的に考える必要があります。

物価上昇率鈍化への対策

物価上昇の勢いが弱まることへの対策は、その根本原因を見極めてから適切な方法を選ぶ必要があります。もし、物が売れない状況が原因であれば、物を買う気を高める政策が有効です。具体的には、国が道路や建物の建設を増やしたり、税金を減らしたりすることで、人々が自由に使えるお金を増やし、消費を促します。また、中央銀行がお金の流れを良くする政策を行い、金利を下げることで、会社が積極的に投資を行うように促します。もし、物がたくさんありすぎる状態が原因であれば、物の量を減らす政策や、新しい物を欲しいという気持ちを生み出す政策を考えます。物の量を減らす政策としては、会社が新しい設備にお金をかけるのを控えたり、作る量を調整するように促したりすることが考えられます。新しい物を欲しいという気持ちを生み出す政策としては、新しい技術の開発や新しい産業の育成を支援したり、海外への販売ルートを広げるのを支援したりすることが考えられます。さらに、経済の仕組みを改革して、効率を高め、生産性を向上させることも重要です。経済の仕組みの改革とは、決まり事を緩めたり、働き方を変えたり、会社の管理体制を良くしたりすることを通じて、経済の問題を解決し、成長する力を高めることを意味します。物価上昇の勢いが弱まることが、物が売れずに値段が下がり続ける状態につながる危険がある場合は、その状態を防ぐ対策が必要です。そのためには、思い切った金融緩和政策や財政出動、そして将来への不安を取り除くための政策などが考えられます。これらの対策は、一つだけを行うのではなく、いくつかの政策を組み合わせることで、より効果を発揮することができます。

| 原因 | 対策 | 具体策 |

|---|---|---|

| 物が売れない | 購買意欲を高める |

|

| 物が有り余る |

|

|

| 経済の停滞 | 経済構造改革 |

|

| 物価下落の長期化の恐れ | 総合的な対策 |

|

個人ができること

物価の上昇が穏やかになったとしても、日々の生活において工夫できることはたくさんあります。まず、家計を見直して、不必要な出費を抑えることが大切です。将来に備えて、できる範囲で貯蓄を増やすことも考えてみましょう。買い物の際には、価格を比較したり、特売などを利用したりして、賢く消費することを心がけましょう。また、自分の能力を高めることも重要です。変化の激しい時代に対応できるよう、新しい知識や技術を学び、自身の市場価値を高める努力を続けましょう。経済に関する情報を集め、専門家の意見を参考にしながら、経済の動きを把握し、資産の管理や将来設計に役立てましょう。余裕があれば、資産を運用することも考えてみましょう。預金の利息が低い状況では、株式や投資信託など、より収益が期待できる金融商品への投資も選択肢の一つです。ただし、投資には危険も伴うため、ご自身の状況や目標に合わせて、慎重に判断することが重要です。

| カテゴリ | 対策 | 詳細 |

|---|---|---|

| 家計管理 | 支出の見直し | 不要な出費を抑える |

| 貯蓄 | 貯蓄額を増やす | できる範囲で将来に備える |

| 消費行動 | 賢く消費する | 価格比較、特売利用 |

| 自己投資 | 能力向上 | 新しい知識・技術の習得、市場価値の向上 |

| 情報収集 | 経済情報の把握 | 専門家の意見参考、資産管理・将来設計に活用 |

| 資産運用 | 投資 | 株式、投資信託など(リスクを考慮して慎重に判断) |