経済不況からの脱却:ケインズの問いかけとその現代的意義

投資の初心者

ケインズの疑問について教えてください。大恐慌の時に、ケインズさんが何か疑問を持ったんですよね?

投資アドバイザー

はい、その通りです。ケインズさんは、1929年の大恐慌で多くの人が職を失ったのに、当時の経済学の考え方ではその理由をうまく説明できないことに疑問を感じました。彼は、市場の働きだけでは問題を解決できないと考えたんです。

投資の初心者

市場の働きだけでは解決できない、というのはどういうことですか?需要と供給のバランスが崩れた、ということでしょうか?

投資アドバイザー

良いところに気が付きましたね。ケインズさんは、物の値段がすぐに変わらないせいで、需要と供給のバランスが崩れた時に、市場がうまく調整できないと考えました。そして、そのずれを解消するために、政府が積極的に経済政策を行うべきだと主張したんです。

ケインズの疑問とは。

経済学者ケインズは、1929年の世界的な不況による大量の失業問題に対し、当時の主流であった経済学の考え方では解決できないと疑問を投げかけました。彼は、市場経済においてなぜ失業が起こるのかを解明しようと試み、1936年に彼の理論を発表しました。ケインズは、価格が容易には変動せず、需要と供給の差を市場がうまく調整できていないと指摘しました。そして、この差を埋め、経済を回復させるには、需要の不足を解消することが最も効果的であると主張し、政府が積極的に経済政策を行う必要性を訴えました。

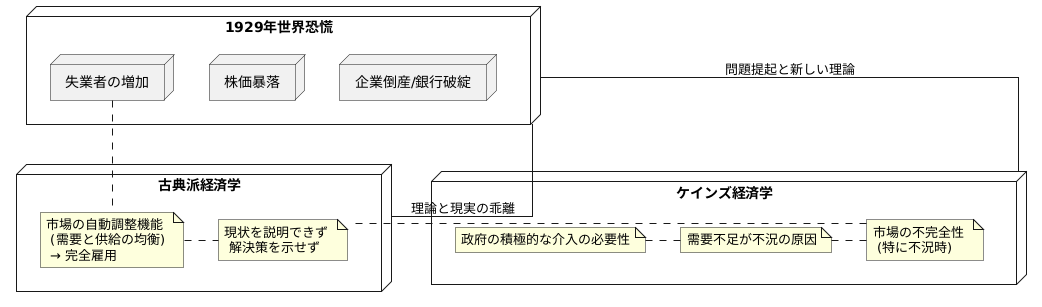

大恐慌と古典派経済学の限界

1929年に始まった世界的な経済の落ち込みは、従来の資本主義の仕組みに大きな混乱をもたらしました。株価の急激な下落から始まり、多くの会社が倒産し、銀行も経営破綻が相次ぎました。その結果、職を失う人々が街に溢れかえりました。当時の経済学の中心的な考え方であった古典派経済学では、市場の働きによって自然と需要と供給のバランスが取れ、誰もが職を得られると考えていました。しかし、実際にはその考えとは全く異なる状況となり、古典派経済学ではなぜ経済が落ち込んでいるのかを説明できず、解決策を示すこともできませんでした。このような状況に対し、ジョン・メイナード・ケインズは、古典派経済学の限界に疑問を持ち、新しい経済理論を構築しようとしました。ケインズは、市場は常にうまく機能するとは限らず、特に経済が大きく落ち込んでいる時には、市場の自動的な調整機能が働かなくなることを指摘しました。そして、需要が不足することこそが不況の根本的な原因であると考え、政府が積極的に経済に関わる必要があると主張しました。

ケインズ経済学の誕生

ケインズ経済学は、一九三六年に出版された『雇用、利子および貨幣の一般理論』によって生まれました。それまでの古典的な経済学とは異なり、ケインズは経済全体の需要がどれだけあるかによって、生産量が決まると考えました。もし需要が少なければ、会社は作る量を減らし、人を減らすため、失業が起こると説明しました。

ケインズは、市場での値段がすぐに変わらないことに注目しました。需要と供給のバランスが自然には直らないと考えたのです。給料や物の値段が簡単には下がらないため、需要が少ない状態が長く続く可能性があると指摘しました。

そこでケインズは、政府がお金を使って需要を増やし、仕事を作り出すべきだと主張しました。例えば、公共事業にお金を投資したり、税金を減らしたりすることが効果的だと考えました。ケインズの考え方は、その後の経済政策に大きな影響を与え、政府が積極的に経済に関わる現代の経済政策の基礎となりました。

| 項目 | ケインズ経済学 | 古典派経済学 |

|---|---|---|

| 成立 | 1936年『雇用、利子および貨幣の一般理論』 | – |

| 生産量決定 | 経済全体の需要 | – |

| 市場調整 | 価格は硬直的で、自然には調整されない | – |

| 政府の役割 | 需要創出のために政府が介入すべき | – |

| 政策手段 | 公共事業投資、減税 | – |

価格の硬直性と需給ギャップ

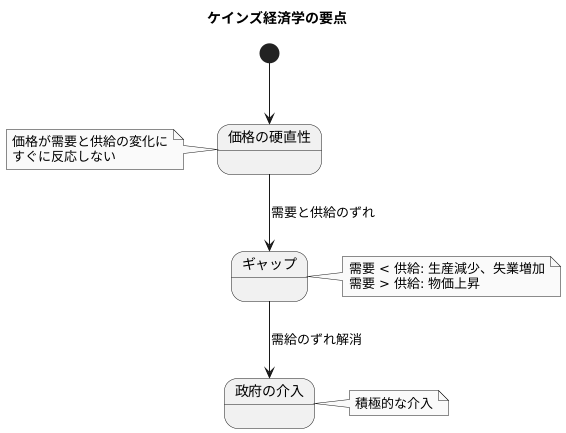

ケインズ経済学では、市場の価格が需要と供給の変化にすぐに反応せず、ある程度固定される価格の硬直性という概念が重要です。従来の経済学では、価格は柔軟に変動し需給のバランスを取ると考えられていましたが、ケインズは、特に労働市場や商品市場において、賃金や物価が下がりにくい性質があることを指摘しました。その理由として、労働組合の存在や最低賃金制度などが挙げられます。企業が競争を避けるために価格を固定することも一因です。価格が硬直的であると、需要と供給の間にギャップが生じやすくなります。もし需要が供給より少ない場合、企業は生産を減らし、失業が増える可能性があります。逆に、需要が供給を上回ると、物価が上昇する可能性があります。ケインズは、このような需給のずれを解消するために、政府が積極的に介入する必要があると主張しました。

有効需要の原理と政府の役割

有効需要とは、経済全体の活動水準を決定する総需要のことを指し、ケインズ経済学において非常に重要な概念です。企業は将来の需要を予測し生産計画を立てますが、予測が外れると在庫調整が必要になります。特に不況時には、将来への不安から企業は投資を控え、生産を減らすため、需要がさらに落ち込むという悪循環に陥りがちです。この状況を打開するため、ケインズは政府が積極的に需要を創出する必要性を訴えました。具体的には、公共事業への投資や税負担の軽減によって国民の所得を増やし、消費を促す財政政策が有効です。また、金利を下げることで企業の投資を促進する金融政策も重要となります。ケインズは、政府を「最後の需要者」と位置づけ、民間部門だけでは需要が不足する場合に、政府が積極的に介入する役割を強調しました。

| 概念 | 説明 |

|---|---|

| 有効需要 | 経済全体の活動水準を決定する総需要。ケインズ経済学で重要。 |

| 不況時の悪循環 | 将来不安→企業が投資・生産を控える→需要が落ち込む |

| 政府の役割 | 最後の需要者として積極的に需要を創出 |

| 財政政策 | 公共事業投資、税負担軽減による国民所得増加と消費促進 |

| 金融政策 | 金利を下げることで企業の投資を促進 |

ケインズ経済学の現代的意義

ケインズ経済学は、かつて世界経済を大きく動かしました。しかし、時代の変化とともに、その有効性に疑問の声も上がりました。近年、再び注目されているのは、経済が停滞した際に政府が積極的に支出を増やし、需要を作り出すという考え方が、現代の経済状況にも役立つからです。例えば、世界的な金融危機が起きた際には、多くの国がケインズ経済学に基づいた政策を実施しました。

ただし、ケインズ経済学だけに頼ることはできません。政府の支出が増えすぎると、財政が悪化したり、物価が上昇したりする可能性もあります。そのため、状況に応じて、他の経済理論と組み合わせて政策を行う必要があります。経済の状況をよく見極め、最適な方法を選ぶことが大切です。

| 経済理論 | 内容 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ケインズ経済学 | 経済停滞時に政府が支出を増やし需要を創出 | 経済の活性化 | 財政悪化、物価上昇の可能性 |

今後の展望:ケインズの問いかけを未来へ

ケインズの思想は現代においても、非常に重要な意味を持ち続けています。世界規模での繋がりが深まり、技術が急速に進歩する中で、経済の構造は複雑さを増し、将来の見通しは不透明になっています。このような状況だからこそ、市場の力だけに頼るのではなく、政府が積極的に経済に関わり、社会の安定と発展を促していく必要があるでしょう。ケインズの考え方は、単に経済の理論というだけでなく、社会全体の幸せを追求するための哲学でもあります。彼は、経済的な安定が人々の心の安定に繋がり、創造性や自由な発想を育むと考えていました。これからの社会では、経済の成長だけでなく、環境問題や所得格差の是正など、様々な問題に立ち向かわなければなりません。ケインズが私たちに投げかけた問いを心に留め、より公平で、未来に繋がる社会の実現を目指していくことが大切です。そのためには、過去の成功や失敗から教訓を得て、常に新しい視点を取り入れながら、経済政策を進化させていく必要があります。ケインズが示した問題意識は、これからも私たちに経済のあり方、社会のあり方を問い続けるでしょう。