輸出の増加が物価に与える影響:輸出インフレとは

投資の初心者

輸出インフレーションって、輸出が増えると物価が上がる現象のことですか?どうして輸出が増えると物価が上がるんですか?

投資アドバイザー

はい、その通りです。輸出インフレーションは、輸出の増加が物価上昇を引き起こす現象です。簡単に言うと、海外からの需要が増えて国内の製品がどんどん輸出されると、国内に残る製品が少なくなり、その結果として物の値段が上がってしまうのです。

投資の初心者

なるほど、国内で買えるものが減るから値段が上がるんですね。でも、輸出する会社は儲かるから良いことばかりじゃないんですか?

投資アドバイザー

良い質問ですね。確かに、輸出する企業は利益を得られますが、物価が上がると国民全体の生活が苦しくなる可能性があります。また、物価上昇を抑えるために政府が対策を取る必要が出てくるなど、経済全体に影響を及ぼすこともあります。

輸出インフレーションとは。

『輸出による物価上昇』とは、投資に関連する言葉で、需要側の要因で起こる物価上昇の一種です。これは、国外への販売が増えることで発生します。

輸出インフレの定義と基本的メカニズム

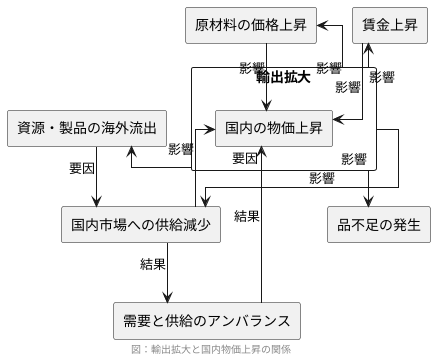

輸出インフレは、海外への製品販売が著しく増えることで、国内の物価が上がる現象です。海外からの需要増加により、国内の生産者は輸出を優先し、国内市場への供給が減ります。これにより、需要と供給のバランスが崩れ、物価が上昇します。特に、特定の産業や資源に頼る国で起こりやすい現象です。例えば、ある国が鉱物資源を大量に輸出し、国際的な需要が高まると、国内の資源価格が上がり、他の製品の価格にも影響を及ぼし、全体の物価上昇につながります。さらに、輸出によって企業の利益が増えると、労働者の賃上げ要求が高まり、人件費の上昇が製品価格に反映されることもあります。このように、輸出インフレは、外部からの要因が国内経済に様々な影響を及ぼし、物価上昇として現れる複雑な現象と言えます。

| 要因 | 説明 |

|---|---|

| 海外需要の増加 | 国内生産者が輸出を優先し、国内市場への供給が減少 |

| 需給バランスの崩れ | 国内市場への供給減少により物価が上昇 |

| 特定産業・資源への依存 | 特定の資源の輸出増加が国内価格を上昇させ、他の製品にも影響 |

| 企業の利益増加 | 労働者の賃上げ要求が高まり、人件費上昇が製品価格に反映 |

輸出増加が物価上昇を引き起こす構造

輸出の拡大は、国内の物価上昇に繋がりやすい構造を持っています。これは、海外への販売が増えることで、国内市場に供給される製品やサービスが少なくなるためです。本来、国内で使われるはずだった資源や製品が海外へ送られることで、国内の需要に対して供給が追いつかなくなり、需要と供給のバランスが崩れて価格が上昇します。たとえば、ある国が大量の農作物を輸出した場合、国内市場に出回る農作物の量が減少し、食料品の価格が上がる可能性があります。また、輸出企業が海外での販売に力を入れるあまり、国内市場への供給が滞り、品不足が発生することもあります。さらに、輸出の増加は、生産に必要な原材料の価格上昇を招くこともあります。輸出のために原材料の需要が高まると、その原材料の価格が上昇し、それを使用する製品の価格も上昇します。このように、輸出の増加は、供給量の減少、品薄状態の発生、原材料価格の上昇など、様々な経路を通じて国内の物価上昇を引き起こす可能性があります。加えて、輸出の増加は国内の雇用を増やし、労働市場における賃金上昇の圧力を高めることがあります。賃金が上がると、企業は人件費を製品価格に反映させるため、物価が上昇するという影響も考えられます。

輸出インフレの具体例

輸出による物価上昇の具体的な例として、資源を多く産出する国での資源価格高騰が挙げられます。例えば、石油や天然ガスなどのエネルギー資源が豊富な国が、これらの資源の輸出を増やすと、世界的な需要が高まり資源価格が上がります。この資源価格の上昇は、国内のエネルギー価格や輸送にかかる費用を上昇させ、他の製品の価格にも影響を与え、全体的な物価上昇につながります。

また、特定の工業製品の輸出が急激に増えた場合も、輸出による物価上昇が起こる可能性があります。例えば、自動車や電子機器などの高付加価値製品を大量に輸出する国が、海外からの需要増加に対応するために輸出を増やすと、国内の生産能力が追いつかなくなり、人件費や原材料費が上がることがあります。これらのコスト増は、製品価格に反映され、国内の物価上昇を引き起こします。

さらに、農産物の輸出が増えた場合も、国内の食料品価格が上がる可能性があります。例えば、穀物や果物などの農産物を大量に輸出する国が、海外からの需要増加に対応するために輸出を増やすと、国内市場に出回る農産物の量が減り、食料品価格が上がることがあります。これらの例から、輸出による物価上昇は、特定の産業や製品に頼っている国で起こりやすいと言えます。

| 要因 | 具体的な例 | 物価上昇のメカニズム |

|---|---|---|

| 資源輸出 | 石油、天然ガスなどの資源国 | 資源価格の高騰 → 国内エネルギー価格・輸送費の上昇 → 他製品の価格上昇 → 全体的な物価上昇 |

| 高付加価値製品の輸出 | 自動車、電子機器などの輸出国 | 輸出増加による国内生産能力の逼迫 → 人件費・原材料費の上昇 → 製品価格への反映 → 国内物価上昇 |

| 農産物輸出 | 穀物、果物などの輸出国 | 輸出増加による国内市場への供給量減少 → 食料品価格の上昇 |

輸出インフレへの対策

輸出による物価上昇への対応として、まず国内の需要を高めることが重要です。公共事業への投資増や税負担の軽減などを実施し、国内での消費や投資を活発化させ、海外に頼らない経済成長を目指します。また、国内産業の多角化も重要です。特定の産業だけに依存せず、様々な産業を育てることで、輸出の影響を受けにくい経済構造を作ることができます。さらに、金融政策による物価上昇の抑制も有効です。中央銀行が金利を上げたり、金融を引き締めたりすることで、過度な需要を抑え、物価の上昇を抑えることが期待できます。ただし、金融引き締めは景気の悪化を招く可能性もあるため、慎重な判断が必要です。その他、海外からの製品購入を促進し、国内での供給量を増やすことで、物価上昇を抑えることもできます。関税を引き下げたり、輸入規制を緩めるなどの方策が考えられます。これらの対策を組み合わせることで、輸出による物価上昇の影響を小さくし、安定した経済成長を目指すことが重要です。

| 対策 | 内容 | 目的 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 国内需要の拡大 | 公共事業投資の増加、税負担の軽減 | 海外依存からの脱却、経済成長 | – |

| 国内産業の多角化 | 多様な産業の育成 | 輸出の影響を受けにくい経済構造 | – |

| 金融政策 | 金利引き上げ、金融引き締め | 物価上昇の抑制 | 景気悪化の可能性 |

| 輸入促進 | 関税引き下げ、輸入規制緩和 | 国内供給量の増加、物価上昇の抑制 | – |

輸出インフレと為替レートの関係

輸出による物価上昇と為替相場は深く結びついています。通常、輸出が増えれば、その国の通貨が買われる動きが強まり、為替相場が上昇、つまり円高になります。円高は、海外から見た時に輸出製品の価格を高くするため、輸出量を減らす方向に働き、物価上昇を抑える可能性があります。

しかし、すでに輸出による物価上昇が進んでいる場合、円高が必ずしも輸出を抑えるとは限りません。たとえば、その国の輸出製品が非常に強い競争力を持っていたり、海外での需要が非常に大きい場合、円高の影響をものともせずに輸出が続くことがあります。また、輸出による物価上昇が国内の物価全体を押し上げ、購買力平価説に従って為替相場が調整されることもあります。この場合、円高は物価上昇の結果として起こり、輸出を抑える力は弱まります。

さらに、政府や中央銀行が為替介入を行い、円高を抑えようとすることもあります。為替介入は、輸出の競争力を保つために行われることが多いですが、物価上昇をさらに悪化させる可能性もあります。このように、輸出による物価上昇と為替相場の関係は複雑で、様々な要因が影響し合っています。物価上昇への対策を考える際には、為替相場の動きをよく見て、適切な対応を取ることが大切です。

| 要因 | 内容 | 物価上昇への影響 |

|---|---|---|

| 輸出増加 | 自国通貨買い、為替相場上昇(円高) | 抑制効果(輸出製品の海外価格上昇による輸出量減少) |

| 強い輸出競争力/高い海外需要 | 円高でも輸出が継続 | 抑制効果が弱い |

| 国内物価全体の上昇 | 購買力平価説による円高 | 抑制効果が弱い(円高は結果として発生) |

| 為替介入 | 円高を抑制 | 悪化させる可能性 |