国の経済状況を示す総需要曲線の重要性

投資の初心者

先生、投資の勉強をしているのですが、総需要曲線(AD曲線)というのがよく分かりません。これは一体何を表している曲線なのでしょうか?

投資アドバイザー

はい、総需要曲線は、経済全体の需要の動きを表すとても大切な曲線ですよ。簡単に言うと、ある時点での物価と、その物価水準における経済全体の需要量との関係を示しています。

投資の初心者

物価と需要量の関係ですか。物価が上がると、需要量は減る、というようなことでしょうか?

投資アドバイザー

その通りです!一般的に、物価が上がると人々の購買意欲は下がるので、総需要は減少します。逆に、物価が下がると総需要は増加します。この関係をグラフで表したものが総需要曲線なのです。もう少し詳しく説明しましょうか?

総需要曲線とは。

「投資」に関連する言葉で、『総需要曲線』(そうじゅようきょくせん。英語ではaggregate demand curve(アグリゲイト・ディマンド・カーブ)と言います。これは、経済全体の需要の変化を示す曲線のことで、AD曲線とも呼ばれます。

総需要曲線とは何か

総需要曲線とは、国内全体の財やサービスに対する需要と物価の関連性を示すグラフです。横軸には国内総生産、縦軸には物価水準を取り、特定の物価水準において、経済全体でどれほどの需要があるかを示します。個々の商品に対する需要曲線とは異なり、国全体の経済活動を捉えるための重要な考え方です。

この曲線は、経済政策の効果を検証したり、景気の変動要因を理解したりするために不可欠な道具となります。例えば、政府が経済政策を実施した場合、総需要曲線がどのように変化するかを分析することで、その政策が経済全体にどのような影響を与えるかを予測できます。また、世界的な金融危機や自然災害など、外部からの影響が経済に与える影響も、総需要曲線の動きを通して理解できます。

このように、総需要曲線は経済の現状を把握し、将来の経済動向を予測するための道しるべとなります。経済に関する報道や政策分析に触れる際、総需要曲線の考え方を理解することは、より深く、多角的な視点を持つ上で非常に有益です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 総需要曲線 | 国内全体の財・サービスに対する需要と物価の関連性を示すグラフ |

| 構成要素 | 横軸:国内総生産、縦軸:物価水準 |

| 利用目的 |

|

なぜ右下がりになるのか

総需要曲線が右下がりになるのは、主に三つの要因が影響しています。一つ目は、物価が下がると、人々が持つ資産の価値が上がり、消費が増えるという効果です。二つ目は、物価が下がるとお金の需要が減り、金利が下がることで、企業の投資や個人の住宅購入が増え、結果として需要が増えるという効果です。最後に、物価が下がると国内の製品やサービスが海外で売れやすくなり、輸出が増えて輸入が減ることで、総需要が増加するという効果があります。これらの要因が重なり合うことで、物価が下がると総需要が増え、曲線が右下がりになるのです。この形は、経済政策を考える上でとても大切です。例えば、政府が景気を良くするために支出を増やすと、総需要曲線が右に移動し、物価と国内の生産が増えると予想されます。しかし、曲線の傾きや移動の大きさは、経済の状態によって変わるため、政策の効果を予測するには、色々な経済の指標を詳しく分析する必要があります。

| 要因 | 説明 | 効果 |

|---|---|---|

| 資産効果 | 物価下落により、人々が持つ資産の価値が上昇 | 消費の増加 |

| 金利効果 | 物価下落により、お金の需要が減少し金利が低下 | 企業の投資や個人の住宅購入の増加 |

| 貿易効果 | 物価下落により、国内製品・サービスの海外での競争力が増加 | 輸出の増加、輸入の減少 |

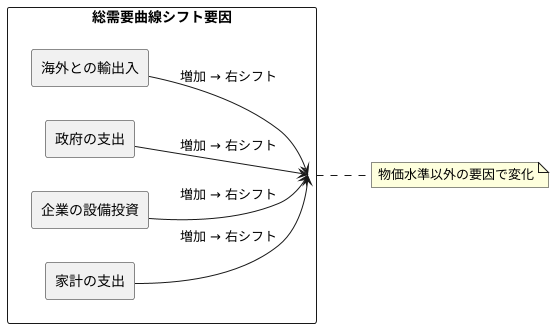

総需要曲線をシフトさせる要因

総需要曲線は、物価水準以外の様々な要因によってその位置を変えます。主な要因として、家計の支出、企業の設備投資、政府の支出、そして海外との輸出入が挙げられます。例えば、家計の収入が増加すると、人々はより多くのお金を使うようになり、総需要曲線は右方向へ移動します。企業の設備投資も同様で、金利が低い状態が続いたり、将来への期待が高まったりすると、新たな設備投資が増え、総需要曲線は右に移動します。政府が道路や橋などの公共事業に支出を増やしたり、社会福祉を充実させたりすることも、総需要を押し上げます。海外との取引においては、例えば、海外の景気が良くなると、日本からの輸出品の需要が増え、総需要曲線は右にシフトします。これらの要因は複雑に絡み合い、経済全体の動きに大きな影響を与えるため、注意深く観察することが重要です。特に、世界経済の動向や政府の政策変更は、総需要曲線に大きな影響を与える可能性があります。

総供給曲線との関係

経済を理解する上で、総需要曲線と並んで重要な役割を果たすのが総供給曲線です。これは、国全体の財やサービスの供給量と物価水準の関係を示します。両曲線が交わる点が、経済全体の均衡物価と均衡生産量を決定します。総需要曲線が変動すると、この均衡点が移動し、物価と生産量も変化します。例えば、総需要曲線が右に移動すると、一般的に物価と生産量は共に上昇します。しかし、総供給曲線の形状や変動の大きさによって、その影響は異なります。総供給曲線が垂直に近い場合、総需要の増加は主に物価の上昇を引き起こし、生産量の増加は限定的です。逆に、水平に近い場合は、生産量の増加が中心となり、物価の上昇は小幅に留まります。このように、総需要曲線と総供給曲線の関係を把握することは、経済政策の効果を分析する上で不可欠です。物価上昇を抑えるためには、総需要を抑制する政策が有効ですが、景気後退時には、総需要を刺激する政策が求められます。両曲線を組み合わせて分析することで、経済の現状をより深く理解し、適切な政策を立案することが可能になるのです。

実生活への応用

経済全体の需要を示す総需要曲線は、日々の生活と密接に関わっています。例えば、政府が税金を軽減すると、消費者の手元に残るお金が増え、消費が活発になることが期待できます。これは総需要曲線が右側に移動することを意味し、経済を活性化させる可能性があります。また、世界的な石油価格の上昇は、企業の生産費用を増加させ、総供給曲線を左側に移動させる可能性があります。その結果、物の値段が上がり、私たちの生活費が増加するかもしれません。このように総需要曲線と総供給曲線の動きを理解することで、経済に関する報道をより深く理解し、生活設計に役立てることができます。金融機関の金利の動きを注意深く見ることで、住宅ローンの借り換えや投資の適切な時期を判断できます。さらに、外国為替レートの変動を予測することで、海外旅行や外国からの製品購入の計画を立てることが可能です。経済の動向は、私たちの生活に直接影響を与えるため、総需要曲線の概念を理解することは、賢い消費者、投資家、そして社会の一員として行動するための重要な一歩となるでしょう。経済に関する情報を積極的に集め、分析する習慣を身につけることで、より豊かな生活を送ることができるはずです。

| 要因 | 総需要曲線への影響 | 生活への影響 | 対策例 |

|---|---|---|---|

| 政府の減税 | 右側へ移動 (増加) | 消費が活発化、経済活性化の可能性 | – |

| 石油価格の上昇 | 総供給曲線が左側へ移動 (減少) | 物価上昇、生活費の増加 | – |

| 金融機関の金利変動 | 総需要曲線に影響 | 住宅ローンや投資の判断に影響 | 金利動向を注視し、適切な時期に借り換えや投資を行う |

| 外国為替レートの変動 | 総需要曲線に影響 | 海外旅行や輸入品の価格に影響 | 為替レートを予測し、計画を立てる |