貯蓄が増えると経済が縮小?節約の矛盾とは

投資の初心者

先生、節約のパラドックスって、なんだか不思議な言葉ですね。個人の貯蓄が増えると、社会全体の貯蓄が減るってどういうことですか?

投資アドバイザー

良いところに気が付きましたね。これは経済全体の動きを考えると理解しやすいですよ。例えば、みんなが節約してお金を使わなくなると、お店の売り上げはどうなると思いますか?

投資の初心者

うーん、売り上げは減っちゃいますよね。そうすると、お店の人も困って、給料が減ったり、お店を閉めたりすることになるかもしれません。

投資アドバイザー

その通りです!お店の売り上げが減ると、働く人の収入も減り、結果的に社会全体のお金が回らなくなって、全体の貯蓄が減ってしまう可能性があるのです。これが節約のパラドックスと呼ばれる現象なのですよ。

節約のパラドックスとは。

「蓄え」に関する言葉で、『倹約の逆説』というものがあります。これは、人々がそれぞれ蓄えを増やそうとすると、社会全体で見ると蓄えが減ってしまうという現象を指します。

節約は美徳?経済全体の視点

私たちは幼い頃から倹約の重要性を教え込まれてきました。確かに、個々の家計においては、将来への備えとして貯蓄は大切です。しかし、経済全体で見ると、過度な節約は消費を抑制し、経済の活力を奪う可能性があります。これは「節約の逆説」と呼ばれる現象です。一人ひとりが賢明な判断で節約に励んでも、社会全体としては所得が減少し、不況を招くという、一見すると矛盾した状況が生じることがあります。ですから、日々の生活において、ただひたすらに節約するのではなく、経済全体の状況を考慮しながら、賢く消費することも大切です。経済の活性化には、適切な消費が不可欠であることを理解しましょう。

| 要素 | 個々の家計 | 経済全体 |

|---|---|---|

| 倹約 | 将来への備えとして重要 | 過度な節約は消費抑制、経済活力低下 |

| 効果 | 貯蓄増加 | 所得減少、不況 |

| ポイント | 貯蓄 | 適切な消費 |

節約のパラドックスのメカニズム

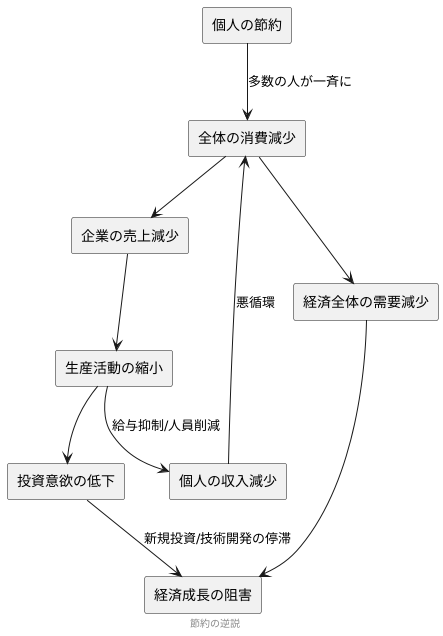

節約の逆説は、個人の行動が集団全体に予期せぬ影響を及ぼす現象です。経済は、人々の消費、企業の投資、政府による支出、そして輸出から輸入を差し引いた額によって成り立っています。もし多くの人が将来を案じて一斉に節約を始めると、全体の消費が減ります。消費の減少は、会社や商店の売り上げ減少につながり、生産活動の縮小を引き起こします。会社は生産量を減らすために、従業員の給与を抑えたり、人員を削減したりすることがあります。結果として、個人の収入が減少し、さらに消費が落ち込むという悪循環に陥ります。また、会社の投資意欲も低下し、新たな設備への投資や技術開発が行われなくなる可能性があります。つまり、個人の節約行動が、経済全体の需要を減らし、経済成長を妨げてしまうのです。誰もお金を使わないため、経済全体が小さくなってしまうのです。

需要と供給のバランス

世の中の経済活動は、欲しいという気持ちと、それに応えることができる量との間で釣り合いが取れている状態によって成り立っています。欲しい気持ちが、実際に用意できる量よりも大きい時は、物価が上がりやすくなります。反対に、用意できる量が欲しい気持ちよりも大きい時は、物価が下がりやすくなります。特に、ものが売れ残る状況では、節約しようとする行動が、かえって経済全体を悪くするという現象が起こりやすくなります。物が売れ残る状況では、人々は「もっと安くなるかもしれない」と考えて、お金を使うのをためらいます。すると、会社は物が売れないので、値段を下げざるを得なくなり、人々はさらに様子を見るという悪い流れが生まれます。このような時には、国が率先してお金を使うことで、人々の欲しいという気持ちを呼び起こすことが大切です。道路や建物を作るなど公共事業にお金を投じたり、税金を安くしたりすることで、人々がお金を使ったり、会社が投資をしたりするように促し、経済を活発にする必要があります。しかし、国がお金を使いすぎるのも良くありません。将来の借金が増えて、経済に悪い影響を与える可能性もあります。ですから、国は経済状況をよく見ながら、お金を使う量や方法を調整することが重要です。

| 状況 | 物価 | 人々の行動 | 経済への影響 | 国の対応 |

|---|---|---|---|---|

| 欲しい気持ち > 用意できる量 | 上がりやすい | – | – | – |

| 用意できる量 > 欲しい気持ち (売れ残り) | 下がりやすい | お金を使うのをためらう (節約) | 経済全体が悪化 | 率先してお金を使う (公共事業、減税) |

| 国の過度な支出 | – | – | 将来の借金増加、経済への悪影響 | 経済状況を見ながら調整 |

パラドックスからの脱却

節約の矛盾から抜け出すには、政府、企業、そして私たち一人ひとりが協力して取り組む必要があります。政府は、経済を安定させるために、適切な財政政策と金融政策を実行することが重要です。例えば、金利を下げることで企業がお金を借りやすくし、投資を促したり、税制を見直して消費を活性化させたりすることが考えられます。また、社会保障を充実させ、雇用を安定させることで、将来への不安を和らげ、人々が安心して消費できる環境を整えることも大切です。企業は、消費者の心をつかむ魅力的な商品やサービスを開発し、新たな需要を生み出す努力が求められます。私たち個人も、将来への備えは大切にしつつ、必要な消費を我慢しすぎることなく、積極的に経済活動に参加することが、経済全体の活性化につながります。

| 主体 | 取り組むべきこと |

|---|---|

| 政府 |

|

| 企業 |

|

| 個人 |

|

個人ができること

個々人が節約と消費の調和を意識することが大切です。将来への備えは重要ですが、過度な節約は経済の停滞を招きかねません。日々の生活を豊かにする消費、例えば旅行や趣味への投資は、心の充足感をもたらし、日々の活力となります。地域経済への貢献も意識しましょう。地元の商店や飲食店を利用することで、地域全体の活性化に繋がります。これは、新たな雇用の創出にも繋がり、経済全体を潤す力となります。自己投資も忘れてはなりません。スキルアップのための学習や資格取得は、将来的な収入増加に繋がる可能性があります。健康維持のための運動やバランスの取れた食事も、長期的に見れば医療費の削減に繋がり、経済的な安定に貢献します。賢い消費者として、バランスの取れた消費行動を心がけ、経済の好循環に貢献していきましょう。

| カテゴリ | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 節約と消費の調和 | バランスの取れた消費行動を心がける | 経済の停滞を防ぎ、好循環に貢献 |

| 生活を豊かにする消費 | 旅行や趣味への投資 | 心の充足感、日々の活力 |

| 地域経済への貢献 | 地元の商店や飲食店の利用 | 地域全体の活性化、雇用の創出 |

| 自己投資 | スキルアップのための学習や資格取得 | 将来的な収入増加 |

| 健康維持 | 運動やバランスの取れた食事 | 医療費の削減、経済的な安定 |

長期的な視点と持続可能な社会

目先の利益にとらわれず、将来の世代への責任を意識した行動が重要です。 例えば、環境に優しい商品を選んだり、資源の浪費をなくしたりすることは、持続可能な社会の実現に貢献します。社会奉仕活動への参加や寄付も、社会全体の幸福度を高めることに繋がります。経済的な豊かさだけでなく、心の豊かさも追求し、持続可能な社会を築き上げることが求められています。短期的な視点だけではなく、長期的な視点を持つことで、より良い未来を創造できるのではないでしょうか。

| 行動 | 説明 | 貢献 |

|---|---|---|

| 環境に優しい商品を選ぶ | 環境負荷の低い商品を選択する | 持続可能な社会の実現 |

| 資源の浪費をなくす | 無駄な消費を減らす | 持続可能な社会の実現 |

| 社会奉仕活動への参加 | ボランティア活動など | 社会全体の幸福度向上 |

| 寄付 | 慈善団体などへの寄付 | 社会全体の幸福度向上 |

| 長期的な視点を持つ | 目先の利益にとらわれず将来を見据える | より良い未来の創造 |