総需要曲線とは?経済の全体像を理解するための重要概念

投資の初心者

先生、投資の勉強をしているのですが、AD曲線って何のことですか?総需要曲線という別名もあるみたいですが、いまいちピンと来なくて。

投資アドバイザー

なるほど、AD曲線(総需要曲線)ですね。これは、ある国の経済全体の需要が、物価の変動によってどのように変化するかを表すグラフのことです。簡単に言うと、「物価が上がると、みんなが買う量は減る」という関係を表しています。

投資の初心者

物価が上がると買う量が減るのは、なんとなく分かります。でも、それが投資とどう関係してくるんですか?

投資アドバイザー

良い質問ですね。AD曲線は、国の経済状況全体を把握するために重要な指標なんです。例えば、AD曲線が右に移動すると、同じ物価でもより多くの需要がある、つまり景気が良いと判断できます。景気が良いと企業の業績も上がりやすいので、投資判断の材料になるんですよ。

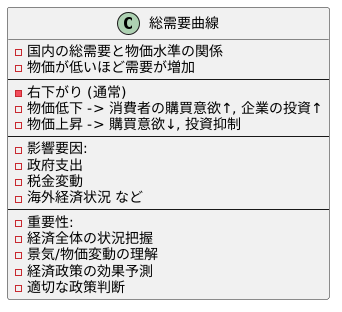

AD曲線とは。

「投資」に関する言葉で、『AD曲線』(集計需要曲線)というものがあります。これは、経済全体の需要がどのように変化するかを示す線のことです。

総需要曲線とは何か?その基本的な考え方

総需要曲線は、国内の全ての需要と物価水準の関係を示すものです。 物価が低いほど、人々はより多くの物を購入しようとします。これは経済の基本原則であり、総需要曲線はこれを国全体に適用したものです。この曲線は、経済全体の状況を把握する上で非常に重要です。

通常、総需要曲線は右下がりになります。これは、物価が下がると消費者の購買意欲が高まり、企業の投資も増えるためです。逆に、物価が上がると購買意欲は減退し、投資も抑制される傾向があります。

ただし、総需要に影響を与える要因は物価だけではありません。政府の支出、税金の変動、海外経済の状況など、様々な要素が複雑に関わり合って、総需要全体の動きを左右します。総需要曲線を理解することは、景気の変動や物価の変動といった経済現象を理解するための第一歩と言えるでしょう。

総需要曲線は、短期的な経済分析だけでなく、長期的な経済成長の予測にも役立ちます。政府が景気対策として公共事業を増やした場合、総需要曲線は右方向に移動し、経済全体の生産量が増加することが期待されます。しかし、同時に物価が上昇する可能性も考慮しなければなりません。このように、総需要曲線は、経済政策の効果を予測し、適切な政策判断を行うための重要な道具となります。

総需要曲線を動かす要因:物価以外の影響

物価水準以外にも、総需要曲線は様々な要因で移動します。例えば、政府が公共事業にお金を使うと、需要曲線は右へ移動します。これは、道路や橋を建設することで、人々の収入が増え、消費が活発になるからです。企業が新しい設備にお金をかける場合も同様で、工場を新設したり、機械を導入したりすることで、新たな仕事が生まれ、経済が活性化します。海外との取引も重要です。外国への輸出が増えれば、国内で作られた商品への需要が高まり、生産量が増えます。逆に、外国からの輸入が増えると、国内の需要が海外へ流れ、総需要は減少します。中央銀行の金融政策も影響します。金利が下がると、企業はお金を借りやすくなり、投資を増やします。住宅ローンの金利が下がれば、家を買う人が増え、住宅関連の産業が活気づきます。これらの要因が複雑に絡み合い、経済全体の動きを左右します。総需要曲線の移動要因を理解することは、将来の経済を予測するために非常に大切です。

| 要因 | 総需要曲線への影響 | 詳細 |

|---|---|---|

| 政府支出 (公共事業) | 右へ移動 (増加) | 道路や橋の建設による人々の収入増加、消費活性化 |

| 企業投資 (設備投資) | 右へ移動 (増加) | 工場新設や機械導入による新たな仕事の創出、経済活性化 |

| 輸出 | 右へ移動 (増加) | 国内製品への需要増加、生産量増加 |

| 輸入 | 左へ移動 (減少) | 国内需要の海外流出 |

| 金融政策 (金利低下) | 右へ移動 (増加) | 企業がお金を借りやすくなり投資増加、住宅ローン金利低下による住宅購入増加 |

総供給曲線との関係:経済の均衡点を考える

経済全体のバランスを理解するためには、総需要曲線と総供給曲線を合わせて考える必要があります。総供給曲線は、国内全体の生産量と物価水準の関係を示すものです。二つの曲線が交わる点が、経済の均衡点となり、その時の物価と生産量が現在の経済状況を表します。もし総需要曲線が右へ移動すると、均衡点はより高い物価と生産量を示す点へ移り、需要の増加と経済の拡大を示唆します。しかし、総供給曲線が急な傾きの場合、需要が増えても物価が上がりやすく、生産量の増加は限られます。逆に、総供給曲線が緩やかなら、需要が増えると生産量が増えやすく、物価は上がりにくいでしょう。

総供給曲線は、短い期間と長い期間で形が変わります。短い期間では、給与や材料の価格が固定されているため、曲線は比較的緩やかです。しかし、長い期間では、これらの価格が変動するため、曲線は垂直に近くなります。これは、長い目で見ると、経済の生産量は需要よりも供給側の要因で決まることを意味します。総需要曲線と総供給曲線の関係を理解することは、経済政策の効果を予測し、長期的な経済成長を促すために非常に大切です。

総需要曲線の形状:なぜ右下がりになるのか?

総需要曲線が右下がりになるのは、主に三つの要因が考えられます。一つ目は、実質資産効果です。物価が下がると、私たちが持っているお金や債券などの価値が上がり、消費を増やしやすくなります。二つ目は、金利効果です。物価が下がるとお金の必要量が減り、金利が下がります。すると、企業は投資をしやすくなり、家計では高額な商品を購入しやすくなります。三つ目は、為替相場効果です。物価が下がると、国内の製品やサービスが海外で売れやすくなります。これにより、輸出が増えて総需要が増加します。これらの要因が組み合わさることで、総需要曲線は右下がりになるのです。ただし、例外もあります。例えば、物価の下落が続くと、人々は「もっと安くなるだろう」と考え、消費を控えるかもしれません。このような場合は、総需要曲線が右上がりになることもあります。総需要曲線を理解することは、経済の状況を把握し、適切な対策を講じるために非常に重要です。

| 総需要曲線が右下がりになる要因 | 内容 |

|---|---|

| 実質資産効果 | 物価が下がると、お金や債券などの価値が上がり、消費が増加する。 |

| 金利効果 | 物価が下がるとお金の必要量が減り、金利が下がる。企業は投資をしやすくなり、家計では高額な商品を購入しやすくなる。 |

| 為替相場効果 | 物価が下がると、国内の製品やサービスが海外で売れやすくなり、輸出が増加する。 |

経済政策への応用:総需要曲線に基づいた対策

経済政策を考える上で、総需要曲線は非常に役立つ道具となります。経済が停滞している時には、人々の消費や企業の投資を活発にするため、政府は様々な対策を講じます。例えば、公共事業を増やしたり、税金を減らしたりすることで、経済全体の需要を刺激します。公共事業の拡大は、道路や橋などの建設を通じて、直接的に仕事を生み出し、人々の所得を増やします。税金の減額は、家計の自由に使えるお金を増やし、消費を促します。中央銀行も、金利の引き下げや、市場にお金を供給する量的緩和といった金融政策を通じて、経済を刺激します。金利が下がると、企業はお金を借りやすくなり、新たな設備投資を検討しやすくなります。住宅ローンの金利が下がれば、住宅購入を考える人も増えるでしょう。しかし、これらの政策は、一時的な効果だけでなく、将来への影響も考慮しなければなりません。政府が過度にお金を使うと、国の借金が増え、将来の世代に負担をかけることになります。金融緩和が行き過ぎると、物価が上がりすぎる可能性もあります。したがって、経済の状況をしっかりと見極め、適切な時期に、適切な対策を行うことが重要です。

| 経済政策 | 内容 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 財政政策 | 公共事業の拡大 | 直接的な雇用創出、所得増加 | 国の借金増加、将来世代への負担 |

| 財政政策 | 減税 | 可処分所得増加、消費促進 | 国の借金増加、将来世代への負担 |

| 金融政策 | 金利の引き下げ | 企業の借り入れ促進、設備投資増加、住宅購入促進 | インフレの可能性 |

| 金融政策 | 量的緩和 | 市場への資金供給 | インフレの可能性 |

総需要曲線理解の重要性:より深い経済分析へ

経済全体を捉え、より詳細な分析を行うには、総需要曲線の理解が不可欠です。総需要曲線は、物価水準、金利、為替相場といった様々な経済要素が互いに影響し合う仕組みを示しています。この曲線を知ることで、景気の変動原因や経済対策の効果を深く理解できます。さらに、投資判断や企業経営にも役立ちます。経済の動きを予測し、危険を管理するためにも、総需要曲線の知識は重要です。

また、総需要曲線は私たちの生活にも深く関わっています。物価上昇や物価下落が生活にどう影響するか、政府の経済政策が暮らしにどう作用するかを理解するには、総需要曲線が不可欠です。経済ニュースを深く理解し、賢明な経済判断をするために、総需要曲線を学ぶことをお勧めします。この知識は、私たちが未来を切り開く力となるでしょう。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 総需要曲線 | 物価水準、金利、為替相場などの経済要素が相互に影響する仕組みを示す |

| 理解の重要性 |

|

| 生活への影響 |

|