経済活動の基盤:ミクロ経済理論の解説

投資の初心者

先生、投資を勉強しているのですが、ミクロ経済理論という言葉が出てきました。新古典派経済学の理論のことで、個々の経済活動を対象とするらしいのですが、いまいちピンと来ません。もう少し詳しく教えていただけますか?

投資アドバイザー

はい、わかりました。ミクロ経済理論は、市場にいる一人ひとりの人や会社の行動を分析して、ものがどのように作られ、売られ、消費されていくかを理解しようとする学問です。たとえば、ある商品の値段が上がったり下がったりする理由や、ある会社がたくさん作って売ろうとする理由などを考えます。

投資の初心者

なるほど、個々の人や会社の行動から全体を理解しようとするんですね。新古典派経済学という言葉も出てきましたが、これはどういう意味ですか?

投資アドバイザー

新古典派経済学は、昔からある経済の考え方を受け継ぎつつ、さらに発展させたものです。市場の仕組みを重視し、ものが作られれば必ず売れると考えたり、お金の流れが実際のものに影響を与えないと考えたりします。そして、ものがどれだけ作られるかが経済の大きさを決めると考えているのが特徴です。

ミクロ経済理論とは。

「投資」に関する用語である『微視的経済理論』とは、おおむね新古典派経済学の理論を指します。この理論が「個々の経済活動」を対象とするため、このように呼ばれます。新古典派経済学は、古典派経済学の様々な理論を受け継いでおり、市場の仕組み(価格の調整によって需要と供給が均衡する)、生産されたものは必ず売れるという考え方、そして貨幣は実物経済に影響を与えないという古典派の二分法などがその例です。この理論は、「供給側の要因が国民全体の所得の大きさを決定する」と主張し、供給側を重視した理論を展開します。そして、この理論は現代の資本主義市場経済体制を支える基盤となっています。

ミクロ経済理論とは何か

ミクロ経済理論は、個々の経済活動に着目し、その相互作用を通じて経済全体の動きを理解しようとする学問です。具体的には、消費者が限られた資金の中で何を購入するか、企業がどのように利益を最大化するか、そして市場でどのように価格が決まるかなどを分析します。この理論を学ぶことで、私たちは日々の経済活動の背景にある原理を理解し、より合理的な選択をすることが可能になります。また、政府が実施する経済政策の効果を予測したり、企業がより良い経営戦略を立てたりする上でも、ミクロ経済理論は非常に重要な役割を果たします。個々の経済主体の行動を理解することは、経済全体をより深く理解するための第一歩と言えるでしょう。

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| 着目点 | 個々の経済活動 |

| 消費者の行動 | 限られた資金での購入決定 |

| 企業の行動 | 利益の最大化 |

| 市場 | 価格の決定 |

| 役割 | 経済政策の効果予測、経営戦略の策定 |

新古典派経済学の継承

微小経済理論は、新古典派経済学の理論的基盤を強く受け継いでいます。新古典派経済学は、古典派経済学の諸理論を基に発展したもので、市場機構、セイの法則、古典派の二分法といった概念を重視します。市場機構とは、価格の変動を通じて需要と供給が自動的に均衡するように調整される仕組みのことです。セイの法則は、生産されたものは必ず消費されるという考え方を示します。古典派の二分法は、貨幣は実体経済に影響を与えないという考え方で、貨幣は交換の媒体に過ぎないとされます。これらの概念は、微小経済理論の根幹を成し、個々の経済主体の行動や市場の動きを理解する上で重要です。新古典派経済学の考え方は、経済全体の動きを理解するためにも不可欠であり、現代の経済学においても重要な位置を占めています。

| 概念 | 説明 |

|---|---|

| 市場機構 | 価格の変動を通じて需要と供給が自動的に均衡するように調整される仕組み |

| セイの法則 | 生産されたものは必ず消費されるという考え方 |

| 古典派の二分法 | 貨幣は実体経済に影響を与えないという考え方(貨幣は交換の媒体) |

供給側の重視

国内総生産の規模は、経済全体の生産能力や技術水準といった供給側の要因によって大きく左右されるという考え方が、小規模経済理論では重要視されます。これは、消費者の購買意欲や政府の財政出動といった需要側の要因が国内総生産に影響を与えるという考え方とは対照的です。小規模経済理論においては、企業の生産活動や技術革新こそが経済成長の源であると考え、供給側の効率性向上や生産性向上を重視します。そのため、規制緩和や税負担軽減といった政策を通じて、企業の投資を促し、生産性を高めることが重要となります。このような供給側の視点は、経済政策を立案する上で欠かせないものであり、経済全体の成長を促進するための政策提言に繋がります。長期的な経済成長を実現するためには、供給側の効率性を高めることが不可欠であり、持続可能な経済成長の鍵となります。

| 要因 | 小規模経済理論 | 対照的な考え方 (需要側) |

|---|---|---|

| GDPへの影響 | 供給側の要因 (生産能力、技術水準) | 需要側の要因 (購買意欲、財政出動) |

| 成長の源 | 企業の生産活動、技術革新 | – |

| 重視する点 | 供給側の効率性向上、生産性向上 | – |

| 政策 | 規制緩和、税負担軽減 (企業の投資促進、生産性向上) | – |

| 目的 | 経済全体の成長促進、持続可能な経済成長 | – |

資本主義市場経済の基盤

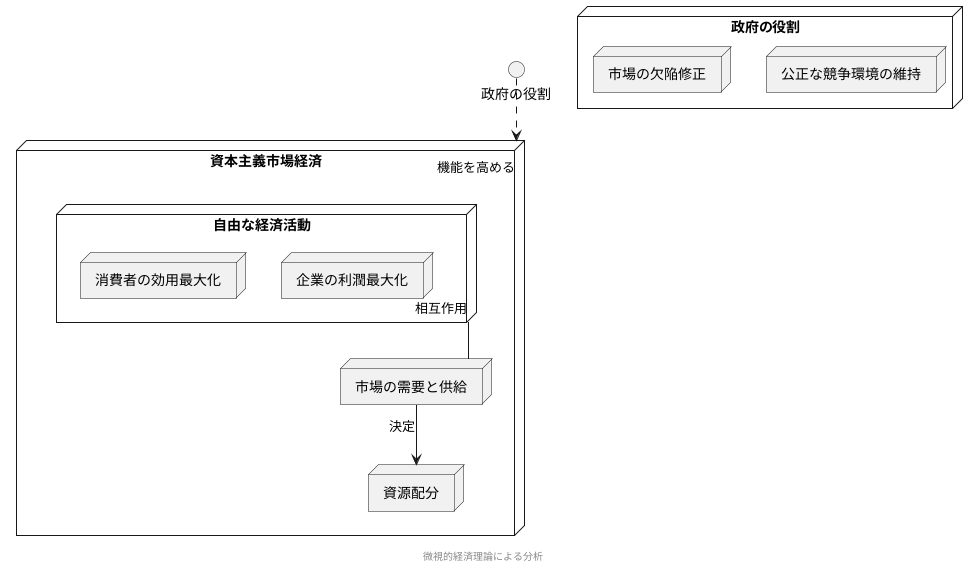

資本主義市場経済は、個々の経済活動の自由を基盤とし、市場における需要と供給の相互作用を通じて資源配分を決定する仕組みです。この経済体制を支えるのが、個々の経済主体(消費者や企業)の行動原理を分析する微視的経済理論です。各主体が自身の利益を追求することで、結果的に社会全体の利益につながると考えられています。

消費者は、自身の満足度(効用)を最大化しようとし、企業は利潤を最大化しようとします。これらの行動が市場で相互に作用し、価格が形成され、資源が最も必要とされる場所へ効率的に分配されます。政府は、市場の欠陥を修正し、公正な競争環境を維持することで、市場経済の機能を高める役割を担います。

微視的経済理論は、資本主義市場経済の仕組みを理解し、より良い経済政策や企業戦略を策定するための重要な道具となります。自由な経済活動は、技術革新や生産性向上を促し、経済成長の原動力となります。

理論の限界と今後の展望

微小経済理論は、経済の仕組みを理解するための強力な道具ですが、現実の経済は理論どおりには動かないことがあります。例えば、売り手と買い手が同じ情報を持っているわけではなかったり、ある人の行動が他の人に影響を与えたり、将来がどうなるか分からないことなどが挙げられます。また、人が必ずしも損得だけで行動するとは限りません。行動経済学という分野では、人の心の働きが経済にどう影響するかを研究しており、微小経済理論も心の働きを考慮に入れる必要が出てきています。世界がより繋がり、技術がどんどん進歩する中で、経済は常に変化しています。微小経済理論も、これらの変化に対応し、より現実に近い形で経済を説明できるような、柔軟で広い視野を持った理論へと進化していくことが求められます。そのためには、経済学だけでなく、心理学や社会学、情報科学など、様々な分野と協力していくことが大切です。理論が進歩することで、現実の問題を解決できるだけでなく、新しい経済の現象を発見できる可能性も広がります。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 微小経済理論の限界 | 現実の経済は理論通りには動かない

|

| 行動経済学の重要性 | 人の心の働きが経済に影響を与える |

| 理論の進化の必要性 |

|

| 学際的な協力 | 心理学、社会学、情報科学など |

| 理論進歩の可能性 |

|