複雑な金融商品:特別目的投資会社とは

投資の初心者

ストラクチャード・インベストメント・ビークルって、名前が難しくてよく分かりません。どんなものか、もっと分かりやすく教えてもらえませんか?

投資アドバイザー

はい、かしこまりました。ストラクチャード・インベストメント・ビークルは、少し複雑な仕組みなので、一つずつ見ていきましょう。簡単に言うと、特別な目的のために作られた会社で、色々な投資商品の中でも、特にリスクの高いものを積極的に運用して利益を出すことを目指しています。

投資の初心者

リスクの高いものを運用する、というところが気になります。どうしてそんなことをするんですか?

投資アドバイザー

良いところに気が付きましたね。リスクが高い分、うまくいけば大きな利益を得られる可能性があるからです。ただし、当然ながら、損失を出す可能性も高くなります。ストラクチャード・インベストメント・ビークルは、高い利益を狙うために、あえてリスクの高い投資に挑戦する、というイメージを持つと良いかもしれません。

ストラクチャード・インベストメント・ビークルとは。

「投資」に関連する用語で、『仕組み型投資事業体』(英語ではstructured investment vehicle:略称SIV)というものがあります。これは、高い危険性のある証券化商品を積極的に運用することを目的とした、特別な会社のことです。

特別目的投資会社とは何か

特別目的投資会社は、構造化投資機構とも呼ばれ、高収益を狙い積極的に証券化商品へ投資するために設立された会社です。通常の投資基金とは異なり、特定の投資戦略、特に複雑な金融商品への投資に特化しています。通常、銀行などの金融機関により設立され、貸借対照表からリスクを軽減するために利用されます。主な目的は、短期資金調達と長期資産運用を通じて利ざやを稼ぐことです。短期の負債を発行して資金を調達し、より高い収益が期待できる長期の資産に投資します。この構造は市場の変動に敏感であり、金利変動や信用状況の悪化により大きな影響を受ける可能性があります。そのため、高度なリスク管理体制が不可欠ですが、過去にはそのリスク管理の甘さから金融危機の一因となった事例もあります。

特別目的投資会社の仕組み

特別目的投資会社は、短期の資金調達と長期の資産運用を組み合わせて利益を得る仕組みです。 まず、数日から数か月で満期を迎える短期債券を発行し、比較的低い金利で投資家から資金を集めます。次に、集めた資金を住宅ローンなどを担保とした証券や、様々な債務をまとめた証券などの長期的な資産に投資します。これらの資産は、短期債券よりも高い収益が期待できるものの、リスクも伴います。特別目的投資会社は、長期資産から得られる利息収入と、短期債券の支払利息との差額を利益とします。しかし、市場の変動により、資金調達が困難になったり、投資している資産の価値が下がったりすると、損失を被る可能性があります。市場の状況によっては、この仕組みが非常に不安定になることもあります。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 仕組み | 短期資金調達と長期資産運用 |

| 資金調達 | 短期債券発行 (数日~数か月満期、低金利) |

| 資産運用 | 住宅ローン担保証券、債務証券など (長期、高収益だがリスクあり) |

| 利益 | 長期資産の利息収入 – 短期債券の支払利息 |

| リスク | 資金調達難、投資資産の価値低下、市場変動による不安定性 |

特別目的投資会社のリスク

特別目的投資会社は、特有の危険性を内包しています。中でも資金の流動性に関する危険性は看過できません。短期的な資金調達に依存しているため、必要な時に資金を確保できなくなる恐れがあります。市場が不安定な状況下では、資産を適切な価格で売却できず、損失を被る可能性が高まります。また、信用に関する危険性も重要です。投資先の資産価値が低下する危険性があり、特に住宅ローンを担保とした証券など、危険性の高い資産に投資している場合は注意が必要です。さらに、金利変動に関する危険性も存在します。短期の負債と長期の資産の金利差を利用して利益を得る仕組み上、金利が上昇すると資金調達の費用が増加し、収益が悪化する可能性があります。加えて、信用度の低い債券と信用度の高い債券の利回り差が拡大すると、投資している資産の価値が下がる危険性もあります。これらの危険性を管理するためには、高度なリスク管理体制が不可欠ですが、過去には管理体制の不備により大きな損失を被った事例も見られます。

| 危険性 | 内容 | 詳細 |

|---|---|---|

| 資金の流動性 | 必要な時に資金を確保できない | 短期的な資金調達に依存。市場不安定時は資産を適切な価格で売却できない可能性 |

| 信用 | 投資先の資産価値が低下 | 特に住宅ローン担保証券など危険性の高い資産への投資は注意 |

| 金利変動 | 金利上昇による資金調達コスト増加 | 短期負債と長期資産の金利差を利用する仕組み上、金利上昇は収益悪化に繋がる |

| 信用スプレッド | 信用度の低い債券と高い債券の利回り差拡大 | 投資資産の価値下落の危険性 |

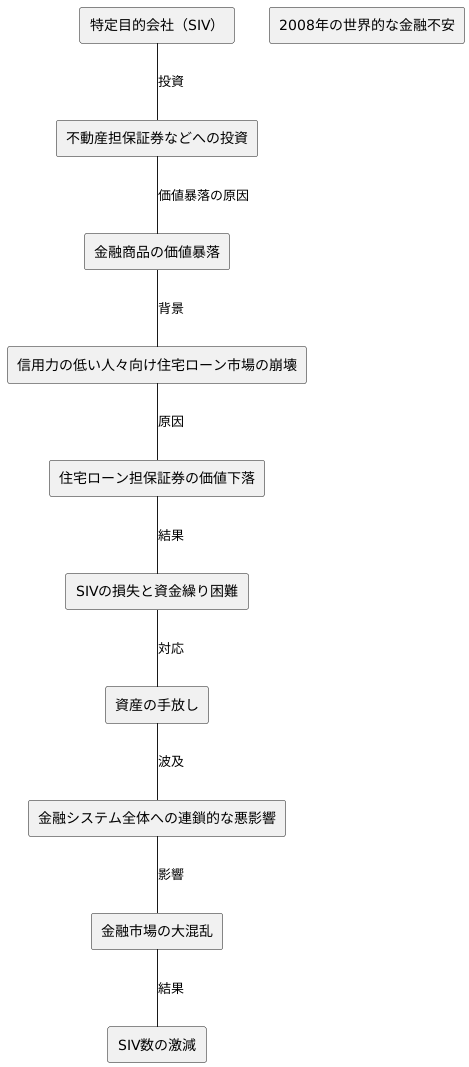

特別目的投資会社と金融危機

特定目的会社(SIV)は、二千八年の世界的な金融不安において重要な役割を担いました。SIVは、高収益を狙い不動産担保証券などに多額の投資をしていましたが、これらの金融商品の価値が暴落したことがSIV破綻の引き金となりました。特に、信用力の低い人々向けの住宅ローン市場の崩壊は深刻でした。ローンの焦げ付きが増加したことで、住宅ローンを担保とした証券の価値が下落しました。これによりSIVは損失を被り、資金繰りが困難となり、資産を手放さざるを得なくなりました。SIVの破綻は、金融システム全体に連鎖的な悪影響を及ぼしました。多くの金融機関が損失を被り、SIVが保有していた資産が市場に放出されたことで、金融市場は大混乱に陥りました。金融不安後、SIVの数は激減しました。投資家がSIVへの投資を避け、規制当局もSIVに対する規制を強化したためです。

特別目的投資会社の現状と今後

金融不安以降、特定目的会社(SIV)の数は大きく減りましたが、完全になくなったわけではありません。一部の金融機関は今も特定の投資戦略を実行するためにSIVを利用しています。しかし、以前と比べると、SIVの規模は小さくなり、危険管理体制も強化されています。監督官庁もSIVに対する監視を強め、SIVが金融の仕組みに与える影響を抑えようとしています。今後、SIVが再び増えるかどうかははっきりしません。金融市場の状況や規則の動きによって、SIVの役割は変わる可能性があります。ただし、SIVが過去の教訓を生かし、より慎重な投資戦略と危険管理体制を取れば、金融市場において一定の役割を果たすかもしれません。また、SIVのような複雑な金融商品は、常に注意深く監視し、その危険を十分に理解する必要があります。投資をする人は、SIVに投資する際には、その危険をよく理解し、自分の責任で判断しなければなりません。金融機関もSIVの設立や運営にあたっては、適切な危険管理体制を作り、金融システム全体のリスクを抑える責任があります。監督官庁は、SIVに対する監視を強め、SIVが金融システムに与える影響を適切に管理する必要があります。

| 項目 | 金融不安以前 | 現在 | 今後 |

|---|---|---|---|

| SIVの数 | 多い | 少ない(完全にはなくならず) | 不明(市場や規制による) |

| SIVの規模 | 大きい | 小さい | 慎重な投資戦略とリスク管理次第 |

| リスク管理体制 | – | 強化されている | 過去の教訓を生かす必要 |

| 監督官庁の監視 | – | 強化されている | 影響を適切に管理する必要 |

| 投資家の注意点 | – | – | リスクを理解し自己責任で判断 |