国際収支均衡線とは?経済を理解する重要概念

投資の初心者

先生、BP曲線って何ですか?国際収支を均衡させる利子率と国民所得の組み合わせを表す線分、と説明にありましたが、難しくてよく分かりません。

投資アドバイザー

なるほど、少し難しいですよね。簡単に言うと、BP曲線は、海外との経済的なやり取り(輸出入やお金の貸し借りなど)がちょうど釣り合うような、国の経済状態を示す線なんです。利子率と国民所得という二つの要素が、どう関係しているかを表しています。

投資の初心者

海外とのやり取りが釣り合う状態、というのはイメージできます。でも、利子率と国民所得がどう関係するんですか?なぜ線になるんでしょう?

投資アドバイザー

いい質問ですね!例えば、利子率が高くなると、海外からお金が集まってきやすくなりますよね。そうすると、国際収支は黒字になりやすい。それを均衡させるためには、国民所得が増えて輸入が増える必要がある、といった関係があるんです。色々な利子率に対して、国際収支が均衡するような国民所得をプロットしていくと、線になるんですよ。

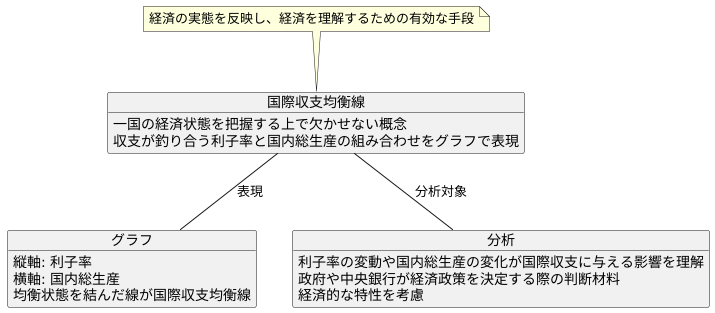

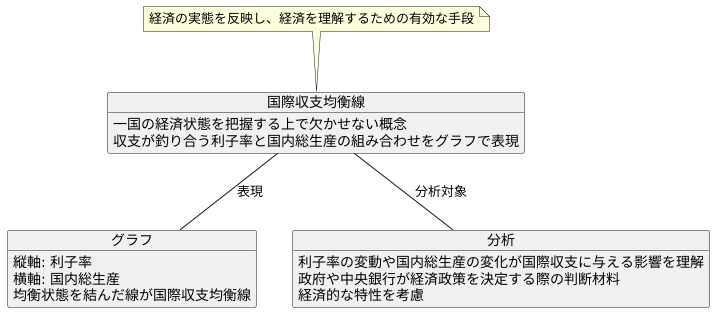

BP curveとは。

「投資」の分野における『国際収支均衡曲線』という言葉について。これは、国際収支が釣り合う状態になるような、金利(縦軸)と国内総生産(横軸)の組み合わせを線で示したものです。

国際収支均衡線の基礎

国際的な経済活動のバランスを示す国際収支均衡線は、一国の経済状態を把握する上で欠かせない概念です。この線は、海外との経済的なやり取りがプラスマイナスゼロになる、つまり収支が釣り合う利子率と国内総生産の組み合わせをグラフで表現したものです。グラフでは、縦軸に利子率、横軸に国内総生産を取り、均衡状態を結んだ線が国際収支均衡線となります。この線を分析することで、利子率の変動や国内総生産の変化が国際収支にどのような影響を与えるかを視覚的に理解できます。政府や中央銀行が経済政策を決定する際にも、この均衡線は重要な判断材料となります。均衡線の傾きや位置は、その国の経済構造や海外への依存度によって異なります。したがって、分析を行う際は、その国の経済的な特性を考慮に入れることが重要です。国際収支均衡線は、経済の実態を反映したものであり、経済を理解するための有効な手段と言えるでしょう。

国際収支の内訳と均衡線の関係

国際間の経済取引を示す国際収支は、大きく経常収支と資本収支に分かれます。経常収支は、貿易を通じた財やサービスのやり取り、海外からの投資による収益、無償の資金援助などを含みます。一方、資本収支は、海外への工場建設のような直接投資や、株式や債券の売買、貸し借りなどから構成されます。

国際収支均衡線は、これらの収支の合計が零になるような、国内金利と国民所得の組み合わせを示します。国民所得が増加すると、通常、輸入品が増え、経常収支は悪化します。この悪化を補うためには、資本収支が黒字になる必要があり、そのためには国内金利を上げ、海外からの投資を呼び込む必要があります。

資本移動の自由度によって国際収支均衡線の傾きは変わります。資本移動が完全に自由であれば、均衡線は水平に近くなります。これは、金利のわずかな変化で大量の資金が移動し、国際収支が均衡するためです。しかし、資本移動が制限されている場合は、均衡線は右上がりになります。これは、国際収支を均衡させるためには、金利を大きく変動させる必要があるためです。

均衡線の傾きに影響するもの

国際収支均衡線の傾きは、資本の移動のしやすさだけでなく、様々な要素で変化します。例えば、貿易の構造が挙げられます。輸出に強い国や輸入への依存が少ない国では、国内の所得が増えても、貿易を通じた収支の悪化は小さく、均衡線の傾きは穏やかになります。逆に、輸出が不得意な国や輸入に頼る国では、所得が増えると収支が悪化しやすく、均衡線の傾きは急になります。

また、為替の制度も重要です。変動相場制では、為替レートが市場の状況に応じて変わるため、貿易収支の変動が為替レートを通じて自動的に調整され、均衡線の傾きは穏やかになることが多いです。一方、固定相場制では、為替レートが固定されているため、貿易収支の変動がレートを通じて調整されず、均衡線の傾きは急になる傾向があります。

さらに、国の規模や経済の構造、金融政策なども均衡線の傾きに影響を与える可能性があります。したがって、国際収支均衡線を分析する際は、これらの要素を総合的に考える必要があります。均衡線の傾きを正確に理解することは、適切な経済政策を作る上で非常に大切です。

| 要因 | 内容 | 国際収支均衡線の傾き |

|---|---|---|

| 資本の移動のしやすさ | 資本移動が容易 | 変化 |

| 貿易構造 | 輸出に強い国、輸入依存が少ない国 | 穏やか |

| 貿易構造 | 輸出が不得意な国、輸入に頼る国 | 急 |

| 為替制度 | 変動相場制 | 穏やか |

| 為替制度 | 固定相場制 | 急 |

| その他 | 国の規模、経済構造、金融政策など | 影響を与える可能性あり |

均衡線のシフト要因

国際的な収支の均衡を示す線は、経済状況の変化によって常に動きます。例えば、海外経済の活況は、我が国からの輸出増加につながり、国際収支を改善させ、均衡線を右へ移動させます。これは、同じ利子率でも、より高い国民所得で収支が安定することを意味します。逆に、海外での利子率上昇は、我が国への投資を減少させ、国際収支を悪化させ、均衡線を左へ移動させます。これは、同じ国民所得でも、より高い利子率が必要になることを示します。国内の政策も影響を与えます。政府が支出を増やすと、国民所得は増えますが、国際収支は悪化し、均衡線は左へ移動します。同様に、中央銀行が金融緩和を行うと、国内の利子率が下がり、国際収支が悪化し、均衡線は左へ移動します。国際収支均衡線の動きを理解することは、経済の未来を予測し、適切な政策を立てる上で不可欠です。

| 経済状況の変化 | 国際収支への影響 | 均衡線の動き | 意味 |

|---|---|---|---|

| 海外経済の活況 | 輸出増加 → 改善 | 右へ移動 | 同じ利子率で、より高い国民所得で収支安定 |

| 海外での利子率上昇 | 投資減少 → 悪化 | 左へ移動 | 同じ国民所得で、より高い利子率が必要 |

| 政府支出の増加 | 国民所得増加、国際収支悪化 | 左へ移動 | – |

| 中央銀行の金融緩和 | 国内利子率低下、国際収支悪化 | 左へ移動 | – |

政策への応用

国際収支均衡線は、経済政策の効果を検証する上で不可欠な道具となります。例えば、政府が支出を増やす財政政策を実施した場合、その影響を分析する際に、国際収支均衡線と均衡線(国内の物やサービス市場のバランスを示す線)を併用します。政府支出の増加は、均衡線を右側へ移動させます。この時、国際収支均衡線との交点がどう変わるかで、財政政策の効果が変わります。もし、国際収支均衡線が右肩上がりであれば、財政政策の効果は限定的になります。これは、支出増加で国内所得が増え、輸入が増加し、海外との取引を示す経常収支が悪化するためです。一方、国際収支均衡線が水平であれば、財政政策の効果は大きくなります。これは、海外との資金移動が自由であり、経常収支の赤字を海外からの資金流入で補えるからです。同様に、中央銀行が資金を供給する金融緩和政策を実施した場合も、国際収支均衡線は重要な役割を果たします。金融緩和は、均衡線を下へ移動させます。この時、国際収支均衡線との交点の変化によって、金融政策の効果が変わります。このように、二つの均衡線を組み合わせて分析することで、政策の効果をより正確に予測し、適切な判断を下すことが可能になります。国際収支均衡線は、経済政策を計画し評価するための強力な手段と言えるでしょう。

| 経済政策 | 国際収支均衡線の傾き | 政策効果 | 理由 |

|---|---|---|---|

| 財政政策 (政府支出増加) | 右肩上がり | 限定的 | 所得増による輸入増加 → 経常収支悪化 |

| 財政政策 (政府支出増加) | 水平 | 大きい | 海外からの資金流入で経常収支赤字を補填 |

| 金融緩和政策 | – | 国際収支均衡線との交点の変化で効果が変わる | – |

均衡線理解の重要性

現代経済を深く理解するためには、国際収支均衡線の知識が不可欠です。世界経済が密接に結びつく現代において、一国の経済状況を分析する際、海外との経済的な繋がりを無視することはできません。国際収支均衡線は、海外との経済活動全体を考慮し、国の経済状態を把握するための重要な枠組みを提供します。この均衡線を理解することで、為替相場の変動や海外の経済状況の変化が国内経済に及ぼす影響を予測することが可能になります。さらに、自国の経済政策が海外に与える影響についても、より深く理解することができます。経済を学ぶ学生はもとより、ビジネスに関わる人々や政策立案者にとっても、国際収支均衡線は必須の知識と言えるでしょう。この知識を習得することで、経済に関する情報をより深く理解し、より適切な判断を下せるようになります。国際収支均衡線は、複雑な経済の世界を理解するための羅針盤となるでしょう。

1. **海外との経済活動全体を考慮:** 一国の経済状況を分析する際に、海外との経済的な繋がりを考慮します。

2. **為替相場の変動予測:** 為替相場の変動が国内経済に及ぼす影響を予測できます。

3. **海外経済状況の変化への対応:** 海外の経済状況の変化が国内経済に及ぼす影響を予測できます。

4. **自国経済政策の海外への影響理解:** 自国の経済政策が海外に与える影響を理解できます。

この知識は、経済を学ぶ学生、ビジネスに関わる人々、政策立案者にとって不可欠です。