集団訴訟とは?制度の概要と影響についてわかりやすく解説

投資の初心者

先生、クラスアクションって、なんだか難しそうな言葉ですね。簡単に言うと、どういうことなんですか?

投資アドバイザー

そうですね。クラスアクションは、たくさんの人が同じような被害を受けた時に、その中の代表者がみんなのために訴える訴訟のことです。例えば、ある会社がたくさんの人に同じような損害を与えた場合に、一人ひとりが訴える代わりに、代表者がまとめて訴える、というイメージです。

投資の初心者

なるほど!それなら、訴えるのが大変な人たちも救われますね。でも、代表になった人は、何か特別なことをする必要があるんですか?

投資アドバイザー

はい、代表になった方は、クラス(グループ)全体の利益のために行動する必要があります。裁判の結果は、原則としてクラス全員に影響しますので、責任は重大です。裁判に参加したくない人は、事前に申し出ることもできますよ。

クラスアクションとは。

「集団訴訟」という、投資に関連する用語があります。これは、共通の特徴を持つ多数の人々を代表して、一人または数人が原告となり、全員のために訴訟を起こす、または被告として訴えられるという、アメリカの訴訟制度のことです。裁判の結果は、訴訟に参加しないという意思表示をしない限り、集団に含まれる全ての人に影響します。この制度は、株式取引の不正や独占禁止法違反による損害賠償請求訴訟、人種差別をやめさせる訴訟などで活用されています。

集団訴訟の基本

集団訴訟は、多くの人が同じような損害を受けた際に、代表者を選んで皆のために訴えを起こす制度です。個々で訴えるよりも、費用を抑えられ、効率的に問題解決を目指せます。特に米国でよく用いられていますが、日本でも消費者の権利を守ったり、企業の不正を抑制したりする力があります。対象となるのは、株式に関わる不正、製品の欠陥、環境汚染、個人情報の漏洩など様々です。集団で訴えることで、訴訟費用を分担でき、弁護士などの専門家の助けも得やすくなります。企業側も、個別の訴訟に対応するより、まとめて解決できるため、負担が減る場合があります。ただし、訴訟が大きくなるため、手続きが複雑で時間がかかることや、代表者の選定など課題もあります。集団訴訟は、被害者の救済だけでなく、企業の責任を問い、社会の公平さを実現する上で重要な役割を果たすと言えるでしょう。

| 特徴 | メリット | 対象 | 役割 | 課題 |

|---|---|---|---|---|

| 多数の被害者が代表者を選んで訴訟 | 訴訟費用の削減、効率的な問題解決 | 株式不正、製品欠陥、環境汚染、個人情報漏洩など | 被害者救済、企業の責任追及、社会の公平性実現 | 手続きの複雑さ、時間、代表者選定 |

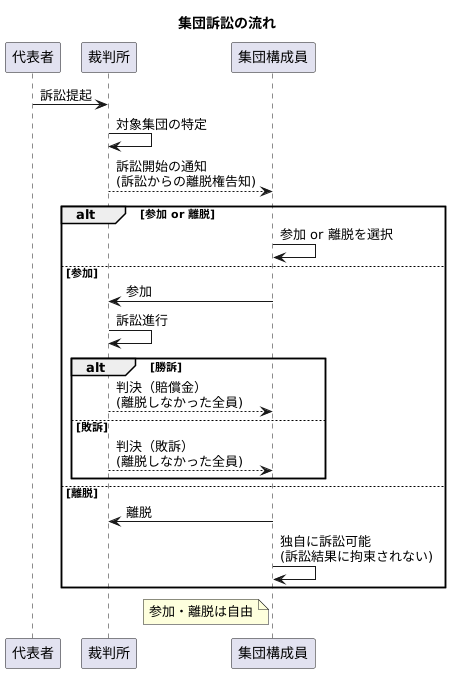

集団訴訟の仕組み

集団訴訟は、多数の人が共通の被害を受けた際に、代表者を選んで訴えを起こす制度です。まず、代表者が訴訟を提起すると、裁判所が対象となる集団を特定し、構成員に訴訟が始まったことと、訴訟から離れる権利があることを知らせます。構成員は、参加するか離脱するかを選べます。離脱した場合、訴訟の結果に縛られず、自分で訴えることもできます。原告が勝訴した場合、判決は離脱しなかった全員に及び、賠償金を受け取る権利を得ます。敗訴した場合も同様です。重要なのは、構成員が訴訟の結果に拘束されるかを選べる点です。これにより、個々の意思を尊重しつつ、効率的な問題解決が可能です。しかし、離脱権を知らずに結果に縛られたり、利益が少ないと判断して離脱するなどの課題もあります。

米国における集団訴訟

米国では、多くの人が共通の被害を受けた場合に、集団で訴訟を起こす制度が広く利用されています。これは、個々の被害額が小さくても、企業などの不正行為を抑止し、消費者の権利を守る上で重要な役割を果たしています。訴訟の対象は、株式取引の不正や、市場の独占など、多岐にわたります。\nこの制度は、多数の被害者を代表する弁護士が中心となって進められます。弁護士は、訴訟の準備から、証拠の収集、企業との交渉、そして裁判での弁論まで、訴訟に関する全ての段階を主導します。そして、訴訟の結果として得られた賠償金の中から、弁護士報酬が支払われる仕組みとなっています。\n集団訴訟は、企業の不正を監視する上で大きな力となりますが、一方で、訴訟の乱用や、弁護士の報酬が高すぎるといった問題点も指摘されています。そのため、この制度については、常に様々な意見が出ています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 集団訴訟の概要 | 共通の被害を受けた多数の人が集団で訴訟を起こす制度 |

| 役割 | 企業の不正行為の抑止、消費者の権利保護 |

| 訴訟の対象 | 株式取引の不正、市場の独占など |

| 弁護士の役割 | 訴訟の準備、証拠収集、企業との交渉、裁判での弁論を主導 |

| 弁護士報酬 | 訴訟の結果として得られた賠償金から支払い |

| 問題点 | 訴訟の乱用、弁護士の報酬が高すぎる |

| 制度への意見 | 常に様々な意見が出ている |

日本における集団訴訟

我が国には、米国のような包括的な集団訴訟制度は確立されていません。しかしながら、平成25年に施行された『消費者裁判手続特例法』により、一定の条件を満たす場合に限り、消費者団体が事業者の不当な行為によって損害を被った消費者のために、損害賠償請求訴訟を提起することが可能となりました。これは、いわゆる日本版集団訴訟とも呼ばれています。ただし、この制度には、対象となる損害が商品の不具合や不適切な表示など、特定の範囲に限定されていることや、個々の消費者の損害額を個別に算定する必要があることなど、いくつかの制約が存在します。そのため、米国の集団訴訟と比較すると、実際の活用事例はまだ少ない状況です。しかし、近年、消費者被害の多様化や企業の不正行為の発覚などを背景に、我が国でも集団訴訟制度の拡充を求める意見が強まっています。消費者庁や法務省などの関係省庁では、集団訴訟制度のあり方について検討を進めており、将来的に制度の改正や新たな制度の導入などが検討される見込みです。我が国における集団訴訟制度は、まだ発展段階にありますが、消費者の権利保護や企業の責任追及に貢献する上で、重要な役割を担うことが期待されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 包括的な集団訴訟制度 | 米国のような制度は確立されていない |

| 日本版集団訴訟 | 消費者裁判手続特例法(平成25年施行)に基づき、一定の条件で消費者団体が損害賠償請求訴訟を提起可能 |

| 制度の制約 | 対象となる損害の範囲が限定的、個々の損害額の個別算定が必要 |

| 現状 | 米国の集団訴訟と比較して活用事例は少ない |

| 今後の展望 | 消費者被害の多様化などを背景に、制度拡充の意見が強まっている。関係省庁が制度のあり方を検討中 |

| 期待される役割 | 消費者の権利保護、企業の責任追及 |

集団訴訟のメリットとデメリット

集団訴訟は、多くの人が共通の被害を受けた場合に、共同で訴えを起こす制度です。この制度には、訴える側と訴えられる側の双方に利点と欠点があります。訴える側の利点としては、一人ひとりの費用負担を抑えつつ、専門家である弁護士などの支援を受けやすくなる点が挙げられます。また、訴訟規模が大きくなることで、相手側の責任を問いやすくなります。しかし、訴訟の結果に全員が従う必要があったり、手続きが複雑で時間がかかったりする点が欠点です。訴えられる側の企業にとっては、個別の訴訟に個別に対応するよりも、集団訴訟として一度に解決を図る方が、費用や時間を節約できる場合があります。また、訴訟の結果が確定することで、将来のリスクを明確にできるという利点もあります。一方で、賠償金の総額が大きくなる可能性や、企業の評判が損なわれるリスクがあります。集団訴訟は、これらの利点と欠点を十分に考慮した上で、慎重に検討されるべきです。

| 訴える側 | 訴えられる側 | |

|---|---|---|

| 利点 |

|

|

| 欠点 |

|

|

集団訴訟への参加を検討する際の注意点

集団訴訟への参加を考える際、注意すべき点がいくつかあります。まず、訴訟の対象となる事柄が、ご自身にも当てはまるか確認が不可欠です。この制度は、共通の苦しみを持つ人々が集まって訴えを起こすものなので、もし被害を受けていない場合や、訴訟で扱われる問題とは違うことで損害を被った場合は、参加できません。次に、訴訟がどう進んでいるか、そしてその結果がご自身にどう影響するかを理解しておくことが大切です。訴訟は時間がかかり、手続きも複雑なので、状況を定期的に確認し、結果がどう影響するかを把握しておく必要があります。訴訟を担当する法律の専門家に相談し、ご自身の権利や義務について確認することも重要です。参加にあたっては、専門家への相談を通じて、訴訟の状況や権利義務について、より詳しく知ることができます。さらに、訴訟から離れる権利があることも覚えておきましょう。もし参加したくない場合は、離脱を選択できます。ただし、離脱した場合、訴訟の結果に縛られなくなるため、ご自身で訴えを起こす必要が出てくることもあります。参加は慎重に検討し、十分に情報を集めてから判断することが重要です。

| 検討事項 | 詳細 |

|---|---|

| 対象事柄の該当性 | 訴訟対象が自身に当てはまるか |

| 訴訟の進捗と影響 | 訴訟状況の確認と結果が自身に及ぼす影響の把握 |

| 専門家への相談 | 自身の権利と義務の確認 |

| 離脱の権利 | 参加しない場合の選択肢と影響(訴訟結果に拘束されなくなるが、自身で訴訟が必要になる可能性) |