限られた資源を賢く使う:資源配分問題の理解

投資の初心者

先生、投資の用語で『資源配分問題』というのがあるのですが、これは具体的にどういうことなのでしょうか?なんだか難しそうです。

投資アドバイザー

はい、資源配分問題は少し難しい言葉ですが、簡単に言うと、限られたお金や時間、材料などを、何にどれだけ使うのが一番良いかを考える問題のことです。例えば、会社が新しい事業を始めるときに、どの事業にどれだけお金を投資するかを考えるのも、資源配分問題の一つです。

投資の初心者

なるほど、会社のお金だけでなく、時間や材料も資源なんですね!ということは、個人で投資するときも、資源配分問題を意識する必要があるということですか?

投資アドバイザー

その通りです。個人で投資する場合も、持っているお金をどの投資先(株や債券など)にどれだけ配分するか、あるいは自己投資(スキルアップのための勉強など)にお金を使うかなど、資源配分問題を考えることになります。限られた資源を有効に使うことで、より良い結果を得ることを目指すのです。

資源配分問題とは。

投資の世界で使われる『資源配分問題』とは、限られた資源をどのように活用するかを考えることです。具体的には、「誰がどれくらいの量を作るのか」「どのような方法で作るのか」「作ったものを誰に、どのように分けるのか」といった問題を扱います。

資源配分問題とは何か

資源配分問題とは、社会全体の富を形成する上で欠かせない、お金や時間、人材、土地といった限られた資源を、いかに効率良く分配するかという課題です。この問題は、経済学をはじめ、経営学や政治学といった多岐にわたる分野で議論されています。\n\nなぜなら、資源の分け方一つで、社会の発展や人々の暮らし向きが大きく左右されるからです。国全体の予算を例にとると、教育、医療、社会福祉、防衛といった各分野への資金配分によって、国民の生活水準や国の将来像が変化します。\n\n企業であれば、限られた資金をどの事業に投資するか、どのような製品を開発するかという決断が、企業の成長を左右します。個人のレベルでも、時間の使い方、お金の使い方、スキルの磨き方など、日々の選択が将来に影響を与えます。\n\n資源配分を誤ると、社会全体の損失につながる可能性があるため、最適な配分方法を考え、実行することが重要です。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 資源配分問題 | 限られた資源(お金、時間、人材、土地など)をいかに効率良く分配するかという課題 |

| 関連分野 | 経済学、経営学、政治学など |

| 影響 | 社会の発展、人々の暮らし向き、企業の成長 |

| 具体例 | 国の予算配分、企業の投資判断、個人の時間・お金の使い方 |

| 重要性 | 最適な配分方法の実行による社会全体の損失回避 |

資源配分問題の複雑性

資源の割り当てを考える際、その複雑さを増す要因は多岐にわたります。資源の使い道は一つではなく、複数の選択肢が存在することが一般的です。たとえば、資金は食料、住居、学びに、そして娯楽など、多種多様な目的に利用できます。それぞれの用途が持つ価値は異なり、何を優先するかは人によって大きく変わります。また、資源の割り当てによって得られる結果は、単純に測れるものではありません。特定の分野に資源を集中して投じることで、一時的な成果は期待できるかもしれませんが、長期的な視点で見ると、他の分野の成長を妨げる可能性も考慮する必要があります。さらに、資源の割り当ては、倫理的な問題と深く結びついています。例えば、医療資源の割り当てを検討する際、重症患者を優先すべきか、軽症患者を優先すべきか、年齢や社会的立場によって割り当てを変えるべきかなど、様々な倫理的な難題が生じます。このように、資源の割り当て問題は、単なる計算問題ではなく、価値観や倫理観が大きく影響する複雑な問題です。したがって、資源の割り当てを行う際には、様々な関係者の意見をよく聞き、多角的な視点から慎重に検討することが求められます。

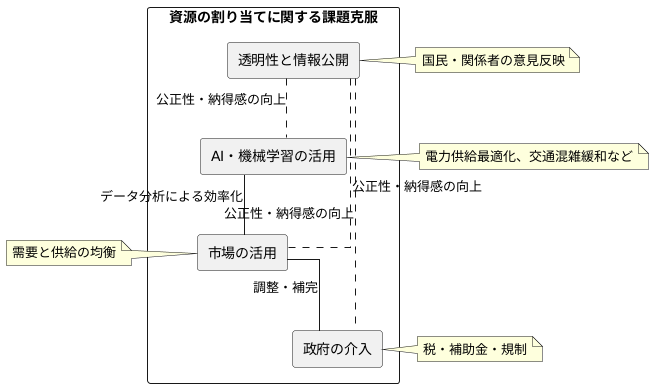

資源配分問題を解決するためのアプローチ

資源の割り当てに関する課題を克服するためには、多岐にわたる手法が存在します。経済の分野では、市場の仕組みを活用した資源の割り当てが重要視されています。市場では、需要と供給の均衡によって価格が決定され、この価格を通じて資源が効率的に分配されると考えられています。しかし、市場の仕組みだけでは、公平性の問題や外部からの影響(例えば、環境への悪影響)といった問題を完全に解決することは難しい場合があります。そのため、政府が介入し、税の調整や補助金の支給、規制などを通じて資源の割り当てを調整することがあります。近年では、人工知能や機械学習といった技術を活用した資源の割り当ても注目されています。これらの技術を用いることで、膨大な量のデータを分析し、より効率的な資源の割り当てを実現できる可能性があります。例えば、電力供給の最適化や、交通混雑の緩和などに活用されています。さらに、資源の割り当てに関する課題を解決するためには、透明性の確保と情報公開が不可欠です。資源の割り当ての過程を公開し、国民や関係者が意見を述べる機会を設けることで、より公正で納得できる資源の割り当てを実現することができます。

日常生活における資源配分

日々の暮らしは、資源の分配という課題と密接に関わっています。それは決して他人事ではなく、私たち一人ひとりが直面する現実です。例えば、一日の時間の使い方を考えるとき、仕事、家事、休息、趣味など、さまざまな活動にどのように時間を使うかを、常に考えています。これは意識的な場合もあれば、無意識的な場合もあります。お金の使い方についても同様です。食費、住居費、娯楽費、将来のための蓄えなど、さまざまな用途にどのように予算を割り振るかを検討する必要があります。これらの判断は、私たちの生活の質に大きく影響します。例えば、休息時間を削って仕事に時間を費やすことで、一時的に成果が上がるかもしれませんが、長期的には心身の健康を損なう可能性があります。また、不必要な物を繰り返し購入してしまうと、将来のために蓄えることが難しくなるかもしれません。このように、日々の生活における資源の分配は、私たちの幸福度や将来の安定に深く関わっています。より良い人生を送るためには、自分の価値観を明確にし、将来を見据えた上で資源の分配を行うことが重要です。

資源配分問題への意識を高める

資源の配分は、社会全体の課題であると同時に、私たち一人ひとりの生活にも深く関わる問題です。より良い社会を築き、充実した人生を送るためには、この問題に対する意識を高めることが不可欠です。まず、地球上の資源には限りがあることを理解し、日々の生活で無駄をなくすよう心がけましょう。

次に、資源の配分に関する情報を積極的に集め、自分自身の考えを持つことが大切です。国の予算の使い方や、企業がどのように投資をしているかなど、様々な情報に触れることで、資源配分に対する理解を深めることができます。そして、資源配分に関する議論に積極的に参加し、自分の意見を発信することで、より良い社会の実現に貢献できます。

資源配分問題への意識を高め、自ら行動することで、私たちは持続可能で公平な社会を築き上げることができます。それは、私たち自身の幸せにも繋がるはずです。資源を大切に使い、次の世代へより良い社会を引き継いでいきましょう。

| 行動 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 無駄をなくす | 日々の生活で資源の無駄遣いを減らす | 地球上の有限な資源を守る |

| 情報収集 | 国の予算や企業の投資など、資源配分に関する情報を集める | 資源配分への理解を深める |

| 議論への参加と意見発信 | 資源配分に関する議論に積極的に参加し、自分の意見を発信する | より良い社会の実現に貢献する |