経済を動かす源泉:ハイパワードマネーとは何か

投資の初心者

先生、ハイパワードマネーって何ですか?日本銀行が供給する通貨のことらしいんですけど、いまいちピンとこなくて。

投資アドバイザー

なるほど、ハイパワードマネーですね。これは、日本銀行が直接供給するお金のことで、別名「マネタリーベース」や「ベースマネー」とも呼ばれます。銀行券(お札)や貨幣(硬貨)、それに金融機関が日本銀行に預けているお金などを合わせたものです。

投資の初心者

お札とか硬貨、それに銀行が日銀に預けてるお金を足したものがハイパワードマネーなんですね。それがどうしてそんなに重要なんですか?

投資アドバイザー

良い質問ですね。ハイパワードマネーは、世の中に出回るお金の量を左右する元になるお金だから重要なんです。銀行はハイパワードマネーを元に、貸し出しなどをして、さらにお金を生み出すことができるんですよ。その結果、ハイパワードマネーの何倍ものお金が世の中に出回ることになります。この仕組みを理解することが、金融政策を理解する上でとても大切なんです。

ハイパワードマネーとは。

「投資」関連の言葉で、『ハイパワードマネー』(日銀が市場に供給するお金のことで、マネタリーベースやベースマネーとも呼ばれます)について説明します。

ハイパワードマネーの定義

ハイパワードマネーとは、日本の中央銀行が供給する通貨の総量を意味します。これは、私たちが日常的に使用する現金と、市中の金融機関が中央銀行に預けている預金の合計で計算されます。ハイパワードマネーは、金融政策の効果を評価する上で重要な指標とされており、その増減が経済全体の通貨量に大きな影響を与えます。中央銀行は、このハイパワードマネーの量を調整することで、金利を操作し、経済の安定を目指しています。例えば、中央銀行が金融機関から国債を買い入れると、その代金として金融機関の預金が増加し、ハイパワードマネーが増えます。逆に、中央銀行が国債を売却すると、金融機関の預金が減少し、ハイパワードマネーは減少します。このように、中央銀行の市場操作を通じて、ハイパワードマネーの量は調整されています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ハイパワードマネー | 日本の中央銀行が供給する通貨の総量 |

| 構成要素 | 現金 + 市中金融機関が中央銀行に預けている預金 |

| 重要性 | 金融政策の効果を評価する上で重要な指標 |

| 中央銀行の役割 | ハイパワードマネーの量を調整し、金利を操作して経済の安定を目指す |

| 調整方法 | 国債の売買を通じて金融機関の預金を増減させる |

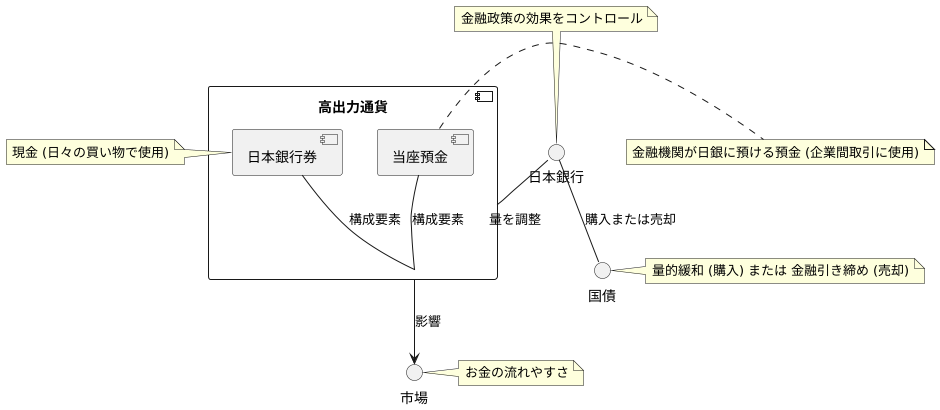

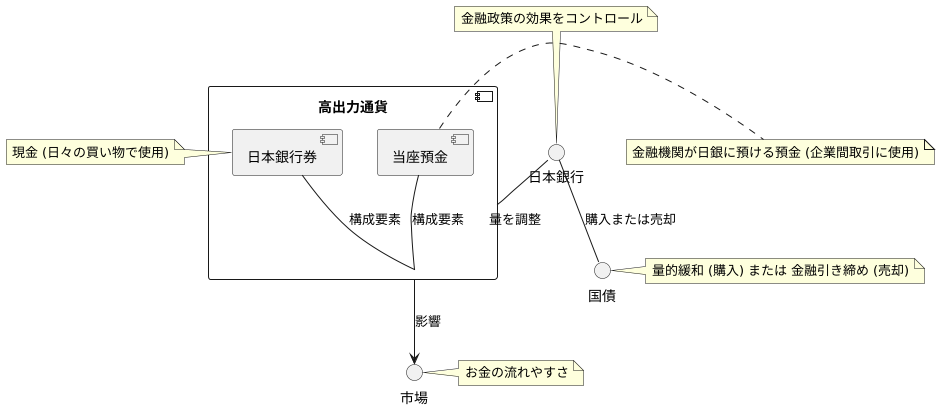

ハイパワードマネーの構成要素

高出力通貨は、主に二つの要素から成り立っています。一つは、私たちが日々の買い物などで使う日本銀行が発行するお札、つまり現金です。もう一つは、金融機関が日本銀行に預けている当座預金です。これら二つを合計したものが、高出力通貨と呼ばれます。

日本銀行券は、一般の人が日常的に使うお金であり、経済活動の基本となります。当座預金は、金融機関が企業間の取引や資金のやり取りをする際に使う口座で、金融システムが円滑に動くように支える大切な役割を持っています。

日本銀行は、これら二つの要素の量を調整することで、金融政策の効果をコントロールしています。たとえば、日本銀行が量的緩和政策を行うときは、積極的に国債などを購入し、金融機関の当座預金残高を増やします。これによって、高出力通貨が増加し、市場にお金が流れやすくなることが期待されます。反対に、物価の上昇を抑えるために金融引き締め政策を行うときは、国債などを売却し、当座預金残高を減らすことで、高出力通貨を抑えます。

ハイパワードマネーとマネーストックの関係

中央銀行が供給するお金を「準備預金」といい、これが経済全体に流通するお金の量にどう影響するかを考える上で、「信用乗数」という考え方が重要です。準備預金が増えると、金融機関は企業や個人への貸し出しを増やします。すると、預金が増え、経済全体のお金の量も増えるのです。この時、準備預金がどれだけ増えると、経済全体のお金の量がどれだけ増えるかを示すのが信用乗数です。信用乗数は、金融機関が預金として受け入れたお金のうち、どれくらいの割合を中央銀行に預けなければいけないかという「預金準備率」や、人々がどれくらいの割合でお金を現金で持っているかという「現金通貨比率」によって変わります。これらの割合が低いほど、信用乗数は大きくなり、準備預金の増加が経済全体のお金の増加に大きく影響します。日本銀行は、準備預金の量を調整することで、経済全体の状況を安定させようとしています。

ハイパワードマネーの増減と経済への影響

高出力通貨の増減は、経済に多岐にわたる影響を及ぼします。高出力通貨が増加すると、通常、金利が下がり、企業の設備投資や個人の住宅取得のための融資が容易になります。これにより、経済活動が活発になり、景気向上が期待されます。しかし、高出力通貨の増加は、物価上昇を招く可能性もあります。流通するお金が増えることで、需要が供給を上回り、物価が継続的に上昇する状態が発生する危険性が高まります。反対に、高出力通貨が減少すると、金利が上昇し、企業の資金調達や個人の消費が抑制されます。その結果、経済活動が停滞し、景気悪化につながることも考えられます。また、高出力通貨の減少は、物価の下落を招く可能性も否定できません。流通するお金が減ることで、需要が供給を下回り、物価が継続的に下落する状態が発生する危険性も高まります。したがって、中央銀行は、高出力通貨の量を適切に管理し、経済の安定と成長を両立させることを目指しています。具体的には、経済状況に応じて、量的緩和政策や金融引き締め政策を実施し、高出力通貨の量を調整します。

| 高出力通貨の変動 | 経済への影響 | 物価への影響 |

|---|---|---|

| 増加 |

|

物価上昇の可能性 |

| 減少 |

|

物価下落の可能性 |

| 中央銀行の役割 | 高出力通貨の量を適切に管理し、経済の安定と成長を両立させる | |

金融政策におけるハイパワードマネーの役割

金融政策において、ハイパワードマネーは重要な役割を担います。中央銀行は、ハイパワードマネーの量を調整することで、市場金利を誘導し、経済の安定と成長を目指します。具体的な操作として、公開市場操作があります。これは、中央銀行が金融機関との間で国債などを売買するものです。中央銀行が国債を買い入れると、金融機関の準備預金が増加し、ハイパワードマネーが増えます。これにより、市場の金利が低下し、企業や個人がお金を借りやすくなります。逆に、中央銀行が国債を売却すると、金融機関の準備預金が減少し、ハイパワードマネーが減少します。これにより、市場金利が上昇し、企業や個人の資金調達が抑制されます。近年では、量的緩和政策として、ハイパワードマネーの量を大幅に増加させる政策も実施されています。これは、物価の下落を防ぎ、経済を活性化させることを目的としています。中央銀行は、ハイパワードマネーの量を調整するだけでなく、金利の目標水準を設定したり、多様な政策手段を組み合わせることで、金融政策の効果を高めます。金融政策の動きを理解するためには、ハイパワードマネーの動向を把握することが大切です。

ハイパワードマネーを理解することの重要性

経済の動きを深く理解するためには、根源的なお金を理解することが不可欠です。これは、金融政策の基礎となるもので、その増減が金利、物価、景気といった経済の様々な側面に影響を及ぼします。このお金の流れを把握することで、金融政策の目的や効果を推測し、将来の経済動向を予測する手がかりが得られます。

例えば、このお金が増加すると金利が下がり、住宅ローンの金利が引き下げられることで住宅購入が促進される可能性があります。逆に、このお金が減少すると金利が上昇し、住宅ローンの金利が上がり、住宅購入が抑制されることもあります。このように、このお金の動きは私たちの資産形成や消費行動に間接的に影響を与えるため、理解しておくことは非常に重要です。

経済関連の報道や金融市場の動きを理解するためにも、このお金に関する知識は欠かせません。日々の経済活動においてこの概念を意識することで、より賢明な判断ができるようになるでしょう。

| 根源的なお金 | 増減 | 影響 |

|---|---|---|

| 増加 | 金利低下、住宅ローン金利低下、住宅購入促進 | |

| 減少 | 金利上昇、住宅ローン金利上昇、住宅購入抑制 | |

| * 根源的なお金の動きは資産形成や消費行動に間接的に影響を与える | ||