株式市場からの企業統治:ウォール街の教訓

投資の初心者

ウォール・ストリート・ルールって、なんだか難しそうな言葉ですね。簡単に言うと、どういうことですか?

投資アドバイザー

はい、ウォール・ストリート・ルールは、投資家が企業に対して不満があるとき、直接文句を言うのではなく、株を売ることでその気持ちを示す、という考え方です。株を売る人が増えると株価が下がるので、企業は「何か問題があるのかも」と気づく、というわけです。

投資の初心者

なるほど!株価が下がることが、企業へのメッセージになるんですね。それって、企業を良くするための仕組みなんですか?

投資アドバイザー

その通りです。株価は企業の通信簿のようなもので、投資家は株の売買を通して、企業がもっと良くなるように間接的に応援したり、警告したりしている、と言えますね。

ウォール・ストリート・ルールとは。

「株式投資」における『ウォール街の原則』とは、「投資先の会社の経営に納得できない点があれば、その会社の株を売ることで不満を表明する」という考え方です。これはアメリカで最初に生まれた企業を管理する仕組みであり、投資家としての意見を、株式市場を通じて間接的に経営者に伝えることを意味します。会社は市場で株を発行してお金を集めますが、市場はその会社について評価を行います。つまり、会社の評価は最終的に株価として現れます。株価が低いということは、市場での評価が低いことを示しており、これは会社経営者に対する市場(投資家)からの暗黙のメッセージと捉えることができます。つまり、「市場が会社を監視、監督している」という考え方です。これを市場による企業統治と言います。

ウォール街規則の基本

株式市場における暗黙の了解として知られるこの規則は、投資家が企業経営に不満を抱いた際、直接的な批判や対話ではなく、株式を売却することで意思を示す行動を指します。これは、株主が企業に対して異議を唱える際の間接的な手段と言えるでしょう。経営方針や戦略に疑問を感じた株主は、まず株式を売却し、市場を通じて不満を表明します。この行動は他の投資家にも影響を及ぼし、株価の下落を招き、経営陣に市場からのメッセージとして伝わるのです。つまり、株主は「足による投票」を行うことで、経営に対する評価を示すのです。この規則は、株主が経営に直接関与するよりも、市場の力を通じて間接的に影響を与えることを重視します。個別の経営判断に介入するのではなく、市場の評価を通じて経営を監視し、改善を促す役割を担うのです。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 暗黙の了解 | 企業経営に不満な株主が、批判や対話ではなく株式売却で意思表示する行動 |

| 株主の行動 | 経営方針への疑問を感じた際、株式を売却し市場を通じて不満を表明 |

| 影響 | 株価下落を招き、経営陣に市場からのメッセージとして伝わる |

| 「足による投票」 | 株主が経営に対する評価を、株式売却という行動で示すこと |

| 株主の役割 | 市場の力を通じて間接的に影響を与え、市場評価を通じて経営を監視・改善を促す |

株式市場を通じた企業監視

株式会社が株式を発行して資金を集める際、株式市場はその企業の価値を評価し、株価に反映させます。株価は、会社の業績や成長力、経営戦略など、多岐にわたる要素を総合的に見て決まります。もし会社の経営がうまくいっていなかったり、将来性に不安がある場合は、株価は下がります。これは、市場が会社経営に対して良くない評価をしていることを意味します。株式市場では、この株価の動きを、会社の経営者に対する市場からのメッセージと捉えます。株価が下がることは、経営戦略を見直したり、改善したりするように促す警告と解釈されます。このように、株式市場は、会社経営をチェックし、正しい方向へ導く役割を持っています。株を持つ人は、個々の会社の経営判断に直接関わるのではなく、株の売買を通じて、間接的に会社経営に影響を与えることができます。市場からの評価は、経営者にとって無視できない大切な情報であり、常に意識しておく必要があります。

マーケット・ガバナンスの概念

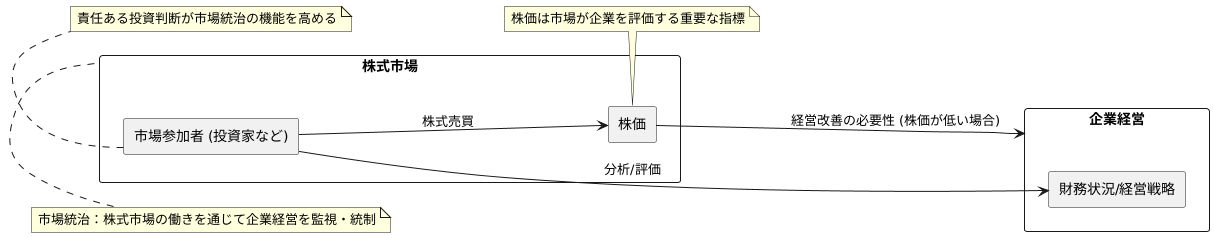

市場統治とは、株式市場の働きを通じて企業経営を監視し、統制する仕組みのことです。従来の企業統治は、取締役会などの内部機関による監視が中心でしたが、市場統治は、市場参加者全体の評価を通じて企業経営を律します。投資家は、企業の財務状況や経営戦略を分析し、株式の売買を通じて株価を変動させ、企業経営に影響を与えます。株価は、市場が企業を評価する重要な指標となり、低い株価は経営改善の必要性を示唆します。市場統治は、企業経営の透明性を高め、効率性を向上させるために不可欠であり、健全な資本市場の発展に貢献します。市場参加者は、企業の情報を注意深く分析し、責任ある投資判断を行うことが、市場統治の機能を高める上で重要となります。

規則の限界と課題

株式市場における企業統治の有効な手段として注目されるウォール街の規則にも、いくつかの限界と課題があります。この規則は、投資家が常に合理的な判断をするという理想を前提としていますが、実際には感情や情報不足が判断を誤らせることがあります。また、一部の機関投資家による大量の株式売買は、株価を大きく変動させ、市場の安定を損なう可能性があります。経営陣が目先の株価上昇に注力し、長期的な成長を軽視することも懸念されます。企業は、株主だけでなく、従業員や地域社会など、様々な関係者の利益を考慮しなければなりません。ウォール街の規則が株主の利益を偏重することで、他の関係者の利益が損なわれる可能性もあります。したがって、この規則を適用する際は、これらの限界を理解し、他の企業統治の仕組みと連携させ、バランスの取れた企業経営を目指すべきです。

| ウォール街の規則 | 限界と課題 |

|---|---|

| 前提 | 投資家は常に合理的な判断をする |

| 課題 |

|

| 結論 | 限界を理解し、他の企業統治の仕組みと連携させ、バランスの取れた企業経営を目指すべき |

現代における意義

現代社会において、金融の動きは世界規模となり、情報技術の進歩によって、さらに複雑になっています。このような状況下でも、株式市場における不文律は、依然として重要な意味を持ちます。株主は、会社の経営状態を常に確認し、もし不満があれば株式を売ることで、経営陣に改善を求めることができます。しかし、最近では、株主がより積極的に会社経営に関わる動きも増えています。株主総会での議決権の行使や、機関投資家による対話などを通じて、経営陣に対して具体的な提案や改善要求を行うことが一般的です。株式市場における不文律は、このような株主の積極的な関与を促すための基礎となる考え方と捉えることができます。株主が単に株式を売買するだけでなく、会社との対話を通じて、より良い会社経営を実現しようとする姿勢は、持続可能な社会の実現にも貢献すると考えられます。会社は、株主を含む様々な関係者との良好な関係を築き、長期的な視点に立った経営を行うことが大切です。株式市場における不文律は、そのための重要な指針となるでしょう。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 株式市場の不文律 |

|

| 株主の役割の変化 |

|

| 持続可能な社会への貢献 |

|

| 会社の経営 |

|