相場の羅針盤:強気と弱気の見分け方

投資の初心者

投資の世界でよく聞く「ブル」と「ベア」って、どういう意味なんですか?雄牛と熊のことらしいですけど、それがどうして強気と弱気になるのか、いまいちピンと来なくて。

投資アドバイザー

なるほど、確かに最初はイメージしにくいですよね。「ブル」は雄牛が角を突き上げる様子から、相場が上がると予想する「強気」を表します。逆に「ベア」は熊が前足を振り下ろす様子から、相場が下がると予想する「弱気」を表すんですよ。

投資の初心者

あー、そういうことか!雄牛の角が上向きで、熊が手を振り下ろす動きから来ているんですね。なんとなくイメージできました!でも、どうして動物で表現するようになったんですか?

投資アドバイザー

良い質問ですね。語源には諸説ありますが、昔の相場師たちが相場の動きを動物の動きに例えたのが始まり、という説が有力です。覚えやすいですし、相場の状況を伝えるのに便利な表現として広まったと考えられています。

ブル・ベアとは。

相場の状況を表す言葉に『強気』と『弱気』があります。強気は、雄牛が角を上に向ける様子から、相場が上昇すると予想される状態を指します。一方、弱気は、熊が前足を振り下ろす様子から、相場が下落すると予想される状態を指します。

相場を動かす二つの力:強気と弱気

金融の動きを捉える上で、上げ相場と下げ相場という考え方は不可欠です。これらは、市場全体の心理、投資家の期待、そして最終的な価格変動に影響を与える根源的な力です。上げ相場とは、市場が上昇すると見込まれ、投資家が積極的に買いを入れる状況を指します。経済が安定的に成長し、企業の業績が良くなり、仕事がない人の割合が減るなど、良い状況が揃うと、投資家は多少の危険を冒しても高い利益を期待するようになり、株式などへの投資が増えます。このような時には、株価指数や個々の株の価格が上がりやすくなります。反対に、下げ相場とは、市場が下落すると予想され、投資家が危険を避けるために売ることを優先する状態を言います。経済の速度が落ち、企業の業績が悪化し、国際的な政治情勢が悪くなるなど、不安な要素が増えると、投資家は安全な資産へと資金を移し、株式などの資産を手放す動きが速まります。そのため、株価指数や個々の株の価格が下がりやすくなります。相場は常に変動し、上げと下げを繰り返します。投資を行う人は、これらの考え方を理解し、市場の状況を分析することで、より賢い投資判断ができるようになります。

| 相場 | 意味 | 状況 | 投資家の行動 | 株価 |

|---|---|---|---|---|

| 上げ相場 | 市場が上昇すると見込まれる状況 | 経済成長、企業業績が良い、失業率が低い | 積極的に買いを入れる、高い利益を期待 | 上がりやすい |

| 下げ相場 | 市場が下落すると予想される状況 | 経済減速、企業業績が悪い、国際情勢が不安定 | 危険を避けて売ることを優先、安全資産へ資金移動 | 下がりやすい |

雄牛と熊:言葉の由来

相場の強気を雄牛、弱気を熊と呼ぶようになった背景には、複数の説があります。有力なのは、それぞれの動物の攻撃方法が相場の動きと結びついたというものです。雄牛は下から上へ角を突き上げるように攻撃するため、相場の上昇を連想させます。逆に、熊は前足を振り下ろして攻撃するため、相場の下落を連想させるのです。また、18世紀の英国では、熊の皮を扱う業者が、現物を持たずに将来の値下がりを見越して売買契約を結んでいたという逸話も、弱気の語源の一つとして知られています。このように、動物のイメージと歴史的な出来事が合わさり、雄牛と熊が金融市場における強気と弱気を象徴する言葉として定着したと考えられています。

| 用語 | 動物 | 意味 | 由来 |

|---|---|---|---|

| 強気 | 雄牛 (Bull) | 相場の上昇 | 下から上へ角を突き上げる攻撃方法が上昇を連想させる |

| 弱気 | 熊 (Bear) | 相場の下落 | 前足を振り下ろす攻撃方法が下落を連想させる。 18世紀の英国で熊の皮業者が現物なしに値下がりを見越して売買していた逸話 |

強気相場の特徴と投資戦略

景気上昇局面では、企業の業績が向上し、投資家の心理も前向きになります。そのため、株式などへの投資が増え、株価が継続的に上昇する傾向があります。このような状況を強気相場と呼びます。

強気相場では多くの投資家が利益を得やすいですが、いつまでも続くわけではありません。楽観的な見方が広がりすぎると、実際の経済状況と株価がかけ離れた状態、いわゆるバブルが発生する可能性もあります。

強気相場での投資戦略としては、成長が期待できる企業や産業に注目し、長期的な視点で投資を行うことが大切です。しかし、市場の過熱には常に注意し、投資のリスク管理を徹底する必要があります。

具体的には、様々な資産に分散して投資することで、特定のリスクを軽減します。また、定期的に投資状況を見直し、必要に応じて資産の配分を調整することも重要です。一度にまとめて投資するのではなく、時期を分けて投資することで、高値で購入してしまうリスクを避けることも有効です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 景気上昇局面 | 企業の業績向上、投資家心理が前向き |

| 株価 | 継続的に上昇(強気相場) |

| 注意点 | 強気相場はいつまでも続かない、バブル発生の可能性 |

| 投資戦略 |

|

| リスク管理の具体例 |

|

弱気相場の兆候と対応策

弱気相場は、経済の停滞や企業の収益悪化、金利の上昇、国際情勢の不安定化など、様々な要因で発生します。相場が弱気になると、投資家心理は悲観的になり、危険回避のため株式などの資産を手放す動きが強まります。その結果、株価が大きく下がり、投資家は損失を被る可能性が高まります。株価指数の大きな下落や企業業績の悪化、経済状況を示す指標の悪化、そして金利の上昇などが弱気相場の前兆として挙げられます。損失を抑えるには、早めの損切り、安全な資産への投資割合を増やす、相場が下落しても利益を狙える投資方法を検討するなどが考えられます。しかし、弱気相場は一時的なもので、いずれ回復するという考えを持ち、長期的な視点で投資計画を立てることが大切です。慌てて売却するのではなく、冷静に市場を分析し、将来的な成長が期待できる企業の株を割安な価格で購入する機会と捉えることもできます。また、定期的な積み立て投資を続けることで、平均購入価格を下げ、将来的な利益を向上させる効果も期待できます。

| 要因 | 前兆 | 対策 | 考え方 |

|---|---|---|---|

| 経済の停滞、企業の収益悪化 | 株価指数の大きな下落 | 早めの損切り | 一時的なものでいずれ回復 |

| 金利の上昇 | 企業業績の悪化 | 安全な資産への投資割合を増やす | 長期的な視点で投資計画を立てる |

| 国際情勢の不安定化 | 経済状況を示す指標の悪化 | 下落相場でも利益を狙える投資方法を検討 | 割安な価格で購入する機会と捉える |

| – | 金利の上昇 | – | 定期的な積み立て投資を続ける |

投資判断における強気と弱気の活用

投資の世界では、相場が上昇すると予想することを「強気」、下落すると予想することを「弱気」と言います。これらの考え方は、投資判断の根幹をなすものです。相場の状況を正しく理解し、強気相場なのか弱気相場なのかを見極めることで、適切な投資戦略を選ぶことができます。

強気相場では、積極的にリスクを取って、成長が期待できる企業や産業に投資することで、大きな利益を得る機会が生まれます。反対に、弱気相場では、リスクを避けて、安全性の高い資産への投資割合を増やすことで、損失を最小限に抑えることが重要になります。

ただし、相場の状況を判断する際には、さまざまな情報を総合的に考慮する必要があります。経済の状況を示す指標、企業の業績、金利の動き、地政学的なリスクなど、多くの要素が相場に影響を与えます。また、投資家の心理状態も重要な要素です。市場が過度に楽観的、あるいは悲観的になっている場合は、相場が異常に高騰したり、急激に下落したりする危険性が高まります。

投資判断をする際は、常に冷静な視点を持ち、客観的なデータに基づいて判断することが大切です。さらに、ご自身の投資目標、リスクを受け入れられる度合い、投資期間などを考慮し、自分に合った投資戦略を選ぶようにしましょう。

| 強気相場 | 弱気相場 | |

|---|---|---|

| 意味 | 相場が上昇すると予想 | 相場が下落すると予想 |

| 投資戦略 | 積極的にリスクを取り、成長が期待できる企業や産業に投資 | リスクを避け、安全性の高い資産への投資割合を増やす |

| 重要要素 | 経済状況、企業の業績、金利の動き、地政学的リスク、投資家の心理状態 | |

| 判断のポイント | 冷静な視点、客観的なデータ、個人の投資目標、リスク許容度、投資期間 | |

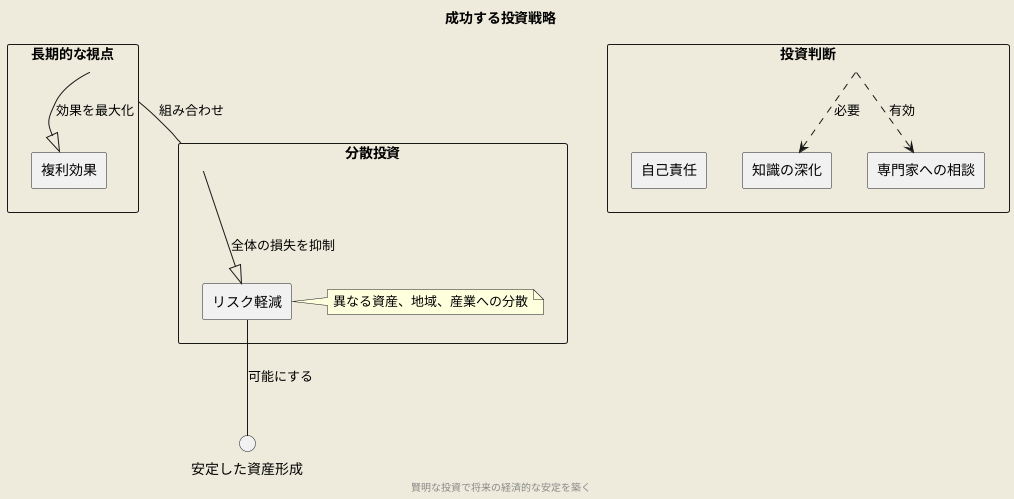

長期的な視点と分散投資の重要性

市場の動向は常に変化し、上昇局面と下降局面を繰り返します。短期的な市場の変動に心を乱されず、長期的な視点で投資を行うことが、資産を形成し成功へと導く鍵となります。長期にわたる投資は、複利の効果を最大限に引き出し、着実に資産を増やしていくことができます。さらに、分散投資は、投資に伴う危険を減らすための重要な手段です。異なる資産の種類(株、債券、不動産など)、異なる地域、異なる産業に分散して投資することにより、特定の資産が値を下げた場合でも、全体の損失を抑えることができます。分散投資は、長期的な視点と組み合わせることで、安定した資産形成を可能にします。投資はご自身の責任において行う必要があります。投資に関する知識を深め、ご自身に合った投資方法を選ぶことが大切です。また、専門家からの助言も有効です。資産設計の専門家などは、個々の状況に合わせて、最適な投資計画を提案してくれます。賢明な投資の判断を行い、将来の経済的な安定を築きましょう。