自社株購入選択権:従業員の意欲向上策

投資の初心者

先生、ストックオプションについて教えてください。会社の人が株を安く買える権利ってことくらいしか分からなくて…。

投資アドバイザー

はい、ストックオプションは、おっしゃる通り、会社の役員や社員が自社の株をあらかじめ決められた価格で買える権利のことです。この価格は、多くの場合、権利を与えられた時点での株価よりも低く設定されます。だから、将来株価が上がれば、その差額が利益になるんですね。

投資の初心者

なるほど!もし株価が上がらなかったら、権利を使わなければ損はしないってことですか?

投資アドバイザー

その通りです。株価が上がらなかったり、権利を行使するための価格よりも株価が低い場合は、権利を放棄すれば良いので、損をすることはありません。権利を行使するかどうかは、株価の状況を見て自分で判断できるんです。

ストックオプションとは。

会社の役員や従業員に対して、定められた期間内に、あらかじめ決められた価格で自社の株を購入できる権利を与える制度を「ストックオプション」と言います。もし、決められた価格が市場価格よりも安い場合、権利を得た人は利益を得ることができます。さらに、株価が上がることによって報酬が得られるため、従業員のやる気や仕事への意欲を高める効果も期待できます。この制度は、1997年の法律改正により、日本の企業でも導入されるようになりました。

自社株購入選択権とは

自社株購入選択権とは、会社があらかじめ決定した価格で、役員や従業員が自社の株式を取得できる権利です。この権利は、将来の株価上昇を見込んでおり、権利を行使することで利益を得る機会を提供します。例えば、ある会社の株価が一株千円であるとします。その会社が従業員に対し、三年後に一株千二百円で自社株を購入できる権利を与えたとしましょう。三年後、株価が二千円に上昇した場合、従業員は千二百円で購入した株式を二千円で売却することで、八百円の利益を得られます。もちろん、株価が千二百円を下回った場合は、権利を放棄することも可能です。このように、自社株購入選択権は、従業員にとって将来的な利益獲得の可能性を秘めた制度と言えます。この制度は、会社の成長と従業員の利益を一致させる効果が期待され、優秀な人材の確保や長期的な貢献を促すと考えられています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 自社株購入選択権 | 会社があらかじめ決定した価格で、役員や従業員が自社の株式を取得できる権利 |

| 目的 | 将来的な利益獲得の機会を提供 |

| メリット |

|

| 例 | 株価: 現在1000円、3年後に1200円で購入できる権利。3年後株価が2000円になれば、800円の利益 |

導入の背景

わが国で自社株購入選択権制度が採用されたのは、千九百九十七年の商法改正がきっかけです。それ以前は、会社が自社の株式を取得することが原則として認められていなかったため、従業員の意欲を高めるために自社株を付与することが困難でした。しかし、商法改正により、自社株式の取得が一部認められるようになり、自社株購入選択権制度の導入が可能になりました。当時は、わが国の経済はバブル崩壊後の長期的な不景気に苦しんでおり、企業は新たな成長戦略を模索していました。そのような状況下で、自社株購入選択権制度は、従業員の働く意欲を高め、企業の業績向上に貢献する手段として注目されるようになりました。特に、情報技術産業など、人の動きが活発な業界においては、優秀な人材を引きつけ、維持するための有効な手段として、積極的に導入されるようになりました。また、自社株購入選択権は、経営者と従業員の利害を一致させることで、会社全体の価値向上につながるという考え方も、導入を後押ししました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 自社株購入選択権制度導入のきっかけ | 1997年の商法改正(自社株式の取得が一部認められるようになった) |

| 導入当時の背景 | バブル崩壊後の長期的な不景気、企業が新たな成長戦略を模索 |

| 制度導入の目的 | 従業員の働く意欲を高め、企業の業績向上に貢献 |

| 特に導入が進んだ業界 | 情報技術産業など、人の動きが活発な業界(優秀な人材の獲得・維持) |

| 制度導入の考え方 | 経営者と従業員の利害を一致させ、会社全体の価値向上 |

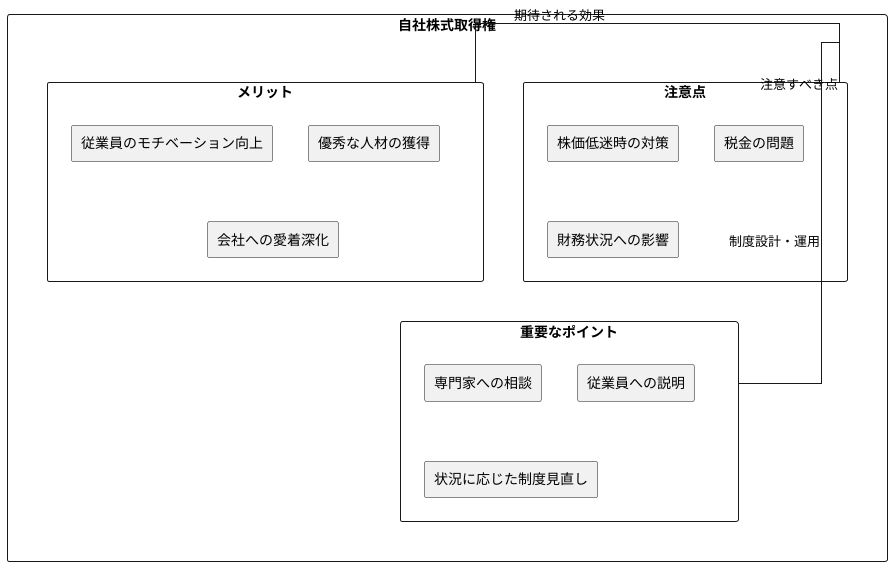

期待される効果

自社株購入選択権の導入は、企業に多岐にわたる好影響をもたらすと期待されます。まず、従業員の意欲向上が挙げられます。自社の株価上昇が個人の利益に繋がるため、従業員は業務により一層励むようになります。また、企業全体の業績向上に貢献しようという意識も高まります。次に、優秀な人材の確保と定着に繋がります。魅力的な報酬制度は、優秀な人材を引き寄せるための強い武器となります。特に、将来性のある企業にとっては、自社株購入選択権は非常に魅力的な動機付けとなります。さらに、従業員の会社への愛着を深める効果も期待できます。自社株購入選択権を持つことで、従業員は会社の一員としての意識を強く持ち、会社への貢献意欲を高めます。これにより、組織全体の活性化にも繋がります。このように、自社株購入選択権は、企業にとって様々な利点をもたらす可能性を秘めた制度と言えます。ただし、制度設計や運用には十分な注意が必要であり、従業員への適切な説明や情報提供が不可欠です。

| 効果 | 詳細 |

|---|---|

| 従業員の意欲向上 | 株価上昇が個人の利益に繋がるため、業務への取り組みが向上し、業績向上への意識が高まる。 |

| 優秀な人材の確保と定着 | 魅力的な報酬制度として、優秀な人材を引きつけ、定着を促進する。 |

| 会社への愛着深化 | 会社の一員としての意識が高まり、貢献意欲が増進し、組織全体の活性化に繋がる。 |

注意点

自社株式購入選択権制度を導入する際には、留意すべき点がいくつか存在します。まず、株価が予想に反して下落した場合、従業員の意欲が低下する可能性があります。そのため、株価低迷時でも従業員が一定の利益を得られるような仕組みを検討する必要があります。例えば、株価とは別に一定額を支給する報奨金制度を併用するなどの対策が考えられます。

次に、権利を行使する際の税金についてです。自社株式購入選択権を行使して株式を取得した場合、その時点での株価と権利行使価格の差額に対して税金が発生します。この税金は所得税として扱われるため、税率が高くなることもあります。そのため、従業員に対して税金に関する詳しい説明を行うことが重要です。

さらに、制度設計によっては、企業の財政状況に悪い影響を与える可能性もあります。例えば、大量の自社株式購入選択権を付与した場合、将来的に株式の価値が薄まり、既存の株主の利益を損なう可能性があります。そのため、制度を設計する際には、専門家からの助言を受けながら、慎重に進めることが大切です。

| 留意点 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| 株価下落による意欲低下 | 株価が予想に反して下落した場合、従業員のモチベーションが低下する可能性がある。 | 株価低迷時でも一定の利益を得られる報奨金制度などを併用する。 |

| 権利行使時の税金 | 権利行使時の株価と権利行使価格の差額に対して所得税が発生する。 | 従業員に対して税金に関する詳しい説明を行う。 |

| 企業の財政状況への影響 | 大量の自社株式購入選択権の付与は、既存株主の利益を損なう可能性がある。 | 制度設計時に専門家からの助言を受け、慎重に進める。 |

まとめ

自社株式取得権は、会社が成長し、従業員が恩恵を受けるように設計された制度として、多くの会社で採用されています。この制度は、従業員のやる気を高め、優秀な人材を引きつけ、会社への愛着を深める効果が期待されています。しかし、株価が低迷した場合の対策や税金の問題、会社の財務状況への影響など、注意すべき点もあります。制度を設計し運用する際には、専門家からの助言を受けながら、慎重に進めることが大切です。また、従業員に対して制度の内容やリスクをしっかりと説明し、理解を得ることが不可欠です。自社株式取得権は、適切に運用することで、会社と従業員の両方にとって大きな利益をもたらす可能性を秘めた制度と言えるでしょう。今後の経済状況や法律の改正などによって、自社株式取得権制度のあり方も変わっていく可能性があります。会社は常に新しい情報を集め、自社の状況に合わせて制度を見直すことが重要です。従業員もまた、自社株式取得権制度の内容を正しく理解し、自身のキャリアプランや資産形成に役立てていくことが求められます。